「お問い合わせフォームの作り方って難しそう…」と悩んでいませんか?

Webサイトからの集客に欠かせないお問い合わせフォーム。しかし、初めて作る方にとっては、どこから手をつければいいのか、効果的なフォームとはどのようなものかなど、疑問は尽きません。

この記事では、Webサイトからの集客を増やしたい中小企業の経営者の方に向けて、お問い合わせフォームの作り方を基礎からていねいに解説します。

10のステップに沿って進めるだけで、ユーザーが使いやすいだけでなく、CVR(コンバージョン率)向上に貢献するフォームが作れます。

専門知識は一切不要なので安心して読み進めてください。

お問い合わせフォームの改善は、Webサイトの成果を大きく左右します。

ぜひ、この機会に最適なフォームを作成し、ビジネスの成長につなげましょう。

この記事を読んでほしい人

- お問い合わせフォームを初めて作成する方

- Webサイトからの問い合わせを増やしたい方

- お問い合わせフォームの改善でCVRを向上させたい方

この記事でわかること

- お問い合わせフォームがビジネスに不可欠な理由

- 効果的な問い合わせフォームを作成するための10のステップ

- お問い合わせフォームのUI/UXデザインやセキュリティ対策のポイント

お問い合わせフォームとは?

お問い合わせフォームは、Webサイトに設置するフォームのことです。

サイト訪問者からの質問や要望、ECサイトにおける購入前の問い合わせ、企業サイトへの資料請求などを受け付ける窓口の役割を果たします。

なぜお問い合わせフォームはビジネスに不可欠なのか?5つの理由と最新事例

この章では、なぜお問い合わせフォームはビジネスに不可欠なのか?5つの理由と最新事例をご紹介します。

- 理由1. 見込み顧客獲得のチャンスが拡大する

- 理由2. 顧客とのエンゲージメント強化を促進できる

- 理由3. コンバージョン率向上へ貢献できる

- 理由4. 顧客データの収集と分析ができる

- 理由5. 業務効率化とコスト削減につながる

お問い合わせフォームは、単なる問い合わせ窓口ではありません。ビジネスに多大なメリットをもたらす、戦略的なツールです。

理由1. 見込み顧客獲得のチャンスが拡大する

お問い合わせフォームは、潜在顧客があなたのビジネスに興味を示す最初のサインです。

フォームを通じて得られた情報は、見込み顧客のニーズや関心事を把握する貴重なデータとなります。

<最新事例>

ある化粧品会社は、お問い合わせフォームに肌の悩みを入力する欄を設け、その情報をもとにパーソナライズされた商品提案を行い、コンバージョン率を大幅に向上させました。

理由2. 顧客とのエンゲージメント強化を促進できる

お問い合わせフォームは、顧客との双方向のコミュニケーションを促進します。

迅速かつていねいな対応は、顧客満足度を高め、信頼関係を築く上で重要だからです。

<最新事例>

ある旅行会社は、お問い合わせフォームに入力された旅行日程や予算に合わせて、最適な旅行プランを提案するチャットボットを導入し、顧客満足度向上に成功しました。

理由3. コンバージョン率向上へ貢献できる

お問い合わせフォームにより、顧客の疑問や不安を解消できれば、商品やサービス購入へのハードルを下げ、コンバージョン率向上に貢献できます。

お問い合わせフォームが商品購入やサービス利用を検討しているユーザーを後押しする役割を果たすのです。

<最新事例>

あるECサイトは、お問い合わせフォームに「この商品について質問する」ボタンを設置し、商品ページからの問い合わせを促進して、コンバージョン率を約20%向上させました。

理由4. 顧客データの収集と分析ができる

お問い合わせフォームを通じて顧客データを得られるだけでなく、顧客の属性や行動パターンを分析できます。

これらのデータを活用すれば、マーケティング戦略の最適化やサービス改善につなげることも可能です。

<最新事例>

ある人材紹介会社は、お問い合わせフォームに入力された職種や希望年収などの情報を分析し、ターゲット層に合わせた求人情報を配信して、成約率を大幅に向上させました。

理由5. 業務効率化とコスト削減につながる

お問い合わせフォームは、電話やメールでの対応と比較して、業務効率化とコスト削減につながります。

自動返信機能やFAQページとの連携により、効率的に問い合わせを処理できるうえ、人的リソースを削減し、コスト削減にも貢献するからです。

<最新事例>

あるIT企業は、お問い合わせフォームにAIチャットボットを導入し、24時間365日対応を実現して、顧客満足度向上と同時に、対応コストを約30%削減しました。

効果的なお問い合わせフォームの作り方【10のステップ】

ここからは、効果的なお問い合わせフォームの作り方を10のステップで解説します。

- ステップ1. 目的を明確にする

- ステップ2. 必要な項目を厳選する

- ステップ3. ユーザーフレンドリーなデザインを心がける

- ステップ4. スパム対策を徹底する

- ステップ5. プライバシーポリシーを明記する

- ステップ6. 入力確認画面を設置する

- ステップ7. 完了画面のカスタマイズを行う

- ステップ8. 自動返信メールを設定しておく

- ステップ9. 問い合わせ管理システムを導入する

- ステップ10. 定期的に効果測定と改善を行う

お問い合わせフォームの効果を最大化したい方は、参考にしてください。

ステップ1. 目的を明確にする

まずはじめに、お問い合わせフォームを設置する目的を明確に定義しましょう。

たとえば、「資料請求を増やす」「無料体験の申し込みを増やす」「お問い合わせ件数を減らす」など、目的を明確にすることで、フォームの設計や運用方法が変わってきます。

どのような情報を収集したいのか、どのような問い合わせに対応したいのか、具体的な目標を設定することが重要です。

ステップ2. 必要な項目を厳選する

次に、お問い合わせフォームで収集したい情報に応じて、必要な項目を厳選しましょう。

入力項目が多すぎると、ユーザーの離脱を招く可能性があります。

以下のように必須項目と任意項目を明確に区別し、ユーザーにとって負担の少ないフォーム設計を心掛けてください。

- 必須項目:氏名、メールアドレス、電話番号

- 任意項目:最低限に留める

- 自由記述欄と選択式の両方用意する

ステップ3. ユーザーフレンドリーなデザインを心がける

お問い合わせフォームのデザインはユーザーフレンドリーなものになるよう心がける必要があります。

入力しやすいフォームデザインは、ユーザーエクスペリエンス向上に不可欠だからです。

下記を参考に入力欄のサイズや配置、フォントの種類やサイズ、ボタンのデザインなど、細部にまでこだわりましょう。

- 入力欄:十分なスペースを確保する

- ラベル:入力欄の上部に配置する

- ボタン:大きく、わかりやすいデザインにする

- レスポンシブデザイン:スマートフォンに対応したデザインにする

ステップ4. スパム対策を徹底する

以下のように対応して、スパム対策を徹底的に行いましょう。

- Google reCAPTCHA v3などのスパム対策ツールを導入する

- 問い合わせ内容にURLが含まれている場合は警告を表示する

- スパムメールの特徴を学習するAIツールを導入する

スパムメールは、貴重な時間を奪い、業務効率を低下させる原因となりかねません。

ステップ5. プライバシーポリシーを明記する

個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーは、下記のようにお問い合わせフォームに必ず明記しましょう。

- 個人情報の利用目的を具体的に明記する

- 個人情報の第三者提供について明記する

- 個人情報に関する問い合わせ窓口を明記する

ユーザーの個人情報を適切に保護することは、信頼関係を築く上で不可欠です。

ステップ6. 入力確認画面を設置する

お問い合わせフォームに入力内容を確認できる画面を設置すれば、入力ミスを防ぎ、ユーザーのストレスを軽減できます。

なお、確認画面には、入力内容の修正機能も追加しておきましょう。

ステップ7. 完了画面のカスタマイズを行う

お問い合わせフォームでは、問い合わせ完了画面のカスタマイズを行い、下記のような効果的なコンテンツを表示するようにしましょう。

- 問い合わせ内容に応じたお礼メッセージを表示する

- 関連商品のバナーやリンクを設置する

- メルマガ登録フォームを設置する

- SNSシェアボタンを設置する

問い合わせが完了したことを伝える完了画面は、感謝の気持ちを伝えるとともに、次のアクションを促すチャンスです。

ステップ8. 自動返信メールを設定しておく

お問い合わせフォームから問い合わせがあった際には、自動返信メールを送信する設定をしておきしましょう。

自動返信メールに問い合わせ内容の確認や回答予定日などを記載すれば、ユーザーに安心感を与えられます。

ステップ9. 問い合わせ管理システムを導入する

お問い合わせフォームからの問い合わせ内容を効率的に管理するために、専用の管理システムの導入がおすすめです。

問い合わせ履歴の管理、担当者への自動割り当て、回答状況の確認など、業務効率化に役立つ機能を活用しましょう。

ステップ10. 定期的に効果測定と改善を行う

お問い合わせフォームの効果を最大化するためには、定期的な効果測定と改善が欠かせません。

下記のように問い合わせ数、コンバージョン率、顧客満足度などを分析し、改善点を見つけ出し、継続的に改善を繰り返しましょう。

- Google Analyticsやアクセス解析ツールを活用する

- A/Bテストを実施して効果的なフォームを検証する

- 顧客アンケートを実施して満足度を把握する

お問い合わせフォームのUI/UXデザイン

お問い合わせフォームは、ユーザーにとって使いやすく、わかりやすいデザインである必要があるため、ここではお問い合わせフォームのUI/UXデザインについて解説します。

- 入力項目を最適化する

- わかりやすいエラーメッセージを表示する

- スマートフォンに対応させる

使いにくいフォームは、ユーザーの離脱を招き、せっかくのお問い合わせ機会を逃してしまう可能性があります。

お問い合わせフォームをユーザーフレンドリーなデザインにして問い合わせ率を向上させ、顧客満足度を高めましょう。

入力項目の最適化

お問い合わせフォームに入力する項目は、必要最小限に絞り込むことが重要です。

入力項目が多すぎると、ユーザーは面倒に感じて離脱してしまう可能性があります。

本当に必要な情報だけを収集し、入力しやすいフォーム設計を心掛けましょう。

わかりやすいエラーメッセージを表示する

入力内容に誤りがあった場合、わかりやすいエラーメッセージを表示することが重要です。

どの項目に誤りがあるのか、どのように修正すれば良いのかを具体的に伝えることで、ユーザーのストレスを軽減し、スムーズな入力を促せます。

スマートフォンに対応させる

スマートフォンからのアクセスが増えていることから、お問い合わせフォームもスマートフォンに対応したレスポンシブデザインである必要があります。

PCと同じように入力しやすく、見やすいデザインにすることで、ユーザーの利便性を向上させることが可能です。

お問い合わせフォームのセキュリティ対策

ここからは、お問い合わせフォームのセキュリティ対策について解説します。

お問い合わせフォームのセキュリティ対策の重要性

- スパム対策

- 不正アクセス対策

- SSL/TLS暗号化

お問い合わせフォームは、顧客情報を扱うためセキュリティ対策が必須です。

セキュリティ対策を怠ると、顧客情報の漏洩や不正アクセスといったリスクが発生し、企業の信頼を失墜させる可能性があります。

お問い合わせフォームのセキュリティ対策の重要性

お問い合わせフォームには強固なセキュリティ対策が不可欠です。

万が一、お問い合わせフォームから個人情報や企業の機密情報が漏洩すれば、企業の信頼を失墜させ、多大な損害をもたらす可能性があります。

お問い合わせフォームは、Webサイトを介して顧客と企業をつなぐ重要なコミュニケーションツールでありながら、悪意のある第三者からの攻撃対象となるリスクも抱えているのです。

スパム対策

お問い合わせフォームでは、CAPTCHAやreCAPTCHAなどのスパム対策ツールを導入してスパムメールを効果的にブロックし、安全な環境を維持しましょう。

迷惑メールやスパムメールは、お問い合わせフォームを通じて大量に送信される可能性があります。

これらは、貴重な時間を奪い、業務効率を低下させるだけでなく、悪意のあるリンクやマルウェアを含む場合もあるため危険です。

不正アクセス対策

ファイアウォールやWAF(Web Application Firewall)などのセキュリティ対策ツールを導入してお問い合わせフォームへの不正アクセスを防止し、Webサイトの安全性を確保しましょう。

不正アクセスは、お問い合わせフォームを通じてWebサイトやサーバーに侵入し、情報を盗み取ったり、システムを破壊したりする行為なので、注意が必要です。

SSL/TLS暗号化

SSL/TLS暗号化により、第三者による情報の盗聴や改ざんを防ぎ、顧客の個人情報を保護できます。

SSL/TLS暗号化は、お問い合わせフォームに入力された情報を暗号化し、安全に送信するための技術です。

さらに効果を高める!お問い合わせフォーム改善の10のポイント

この章では、お問い合わせフォーム改善の10のポイントを解説します。

- ポイント1. お問い合わせフォームへの導線を強化する

- ポイント2. 複数のお問い合わせ方法を提供する

- ポイント3. 回答までの時間を短縮する

- ポイント4. FAQページと連携させる

- ポイント5. 問い合わせフォームのテストを行う

- ポイント6. A/Bテストを実施する

- ポイント7. 訪問者の行動を分析する

- ポイント8. 顧客の声を収集する

- ポイント9. 最新のトレンドを把握する

- ポイント10. 専門家へ相談する

お問い合わせフォームの効果をさらに高めるために、10のポイントを参考に改善を行いましょう。

ポイント1. お問い合わせフォームへの導線を強化

Webサイトのトップページや各ページに、次のようにお問い合わせフォームへのリンクやボタンを設置し動線を強化しましょう。

- ヘッダーやフッターに固定メニューを設置する

- 各ページの下部に「お問い合わせはこちら」ボタンを設置する

- 記事コンテンツ内に「お問い合わせはこちら」ボタンを設置する

目立つ場所に設置することで、ユーザーが簡単に見つけられます。

ポイント2. 複数のお問い合わせ方法を提供する

お問い合わせフォームだけでなく、電話、メール、チャットなど、複数のお問い合わせ方法を提供しましょう。

ユーザーの利便性を高められます。

ポイント3. 回答までの時間を短縮する

お問い合わせへの回答は、以下のようになるべく短縮し迅速に行うことが重要です。

- 営業日や営業時間内:数時間以内に回答する

- 営業時間外:翌営業日に回答することを明記する

- 自動返信メール:回答予定日や担当者名を伝える

回答までの時間を短縮できれば、ユーザーの満足度を高められます。

ポイント4. FAQページと連携させる

よくある質問と回答をまとめたFAQページを作成し、お問い合わせフォームと連携させましょう。

FAQページで解決できる質問であれば、お問い合わせフォームへの問い合わせ数を減らせます。

ポイント5. 問い合わせフォームのテストを行う

お問い合わせフォームが正しく動作することを確認するために、次のように定期的にテストを行いましょう。

- 異なるブラウザ(Chrome、Firefox、Safariなど)でテストする

- 異なるデバイス(PC、スマートフォン、タブレット)でテストする

- 実際に問い合わせを送信して確認する

正しく動作しないと、ユーザーから不信感を抱かれてしまいかねません。

入力エラーや送信エラーがないか、様々なデバイスで動作確認を行うことが重要です。

ポイント6. A/Bテストを実施する

お問い合わせフォームのデザインや文言などを変更し、A/Bテストを実施しましょう。

より効果的なフォームを特定できます。

ポイント7. 訪問者の行動を分析する

Webサイトのアクセス解析ツールなどを活用し、下記のように訪問者の行動を分析しましょう。

- Google Analyticsで目標設定を行い、コンバージョン率を計測する

- ヒートマップツールでユーザーのクリックやスクロール状況を分析する

- 問い合わせフォームの離脱率が高いページを特定する

お問い合わせフォームへの流入経路や離脱率などを把握できれば、改善点を見つけられます。

ポイント8. 顧客の声を収集する

お問い合わせフォームを利用した顧客からのフィードバックを収集し、改善に役立てましょう。

アンケートやインタビューなどを実施すれば、顧客のニーズや不満を把握できます。

ポイント9. 最新のトレンドを把握する

お問い合わせフォームのデザインや機能に関する最新のトレンドを把握し、常に改善を心掛ければ、ユーザーの満足度を高められます。

競合他社のフォームを参考にしたり、専門家の意見を聞いたりすることも有効です。

ポイント10. 専門家へ相談する

お問い合わせフォームの改善に行き詰まった場合は、専門家への相談も検討しましょう。

Webサイト制作会社やコンサルタントなど、専門家のアドバイスを受けることで、より効果的なフォームを作成することができます。

お問い合わせフォームの最新トレンドと事例

ここでは、お問い合わせフォームの最新のトレンドと具体的な事例をご紹介します。

- チャットボットの活用

- ビデオフォームの導入

- ソーシャルメディアとの連携

お問い合わせフォームは日々進化を続けています。

チャットボットの活用

お問い合わせフォームにAIチャットボットを導入することにより、24時間365日対応が可能になり、顧客満足度が向上します。

よくある質問への回答を自動化することで、人的リソースを削減できるのも大きなメリットです。

ある通信販売会社では、チャットボットを導入したことで顧客からの問い合わせ対応にかかる時間を大幅に短縮でき、顧客満足度が向上し、コンバージョン率も改善されました。

ビデオフォームの導入

従来のテキスト入力のお問い合わせフォームに加え、動画での問い合わせができるビデオフォームを導入すると、より詳細な情報を伝えやすくなり、企業側も顧客の表情や声のトーンから感情を分析できます。

ある不動産会社では、物件の内見希望者がビデオフォームを通じて質問や要望を伝えられるようにしたところ、内見予約率が向上し、成約率も改善されました。

ソーシャルメディアとの連携

お問い合わせフォームをソーシャルメディアと連携させれば、ユーザーは使い慣れたプラットフォームから簡単に問い合わせができます。

あるアパレルブランドでは、Instagramのダイレクトメッセージ機能と連携したお問い合わせフォームを導入したことで若い世代からの問い合わせが増加し、ブランド認知度向上にもつながりました。

お問い合わせフォームの作り方についてよくある質問にMattockのシニアコンサルタントが回答

ここでは、お問い合わせフォームの作り方についてよくある質問にMattockのシニアコンサルタントが回答していきます。

- Q1. お問い合わせフォームはどうやって作るの?

- Q2. お問い合わせフォームを無料で作れるおすすめのサービスは?

- Q3. お問い合わせフォームはどの言語で作られていますか?

- Q4. お問い合わせフォームに必要とされるものは?

お問い合わせフォームの作り方についてさまざまな疑問を抱いている人は、参考にしてください。

Q1. お問い合わせフォームはどうやって作るの?

お問い合わせフォームは、おもに次の2つの方法で作成します。

WebサイトビルダーやCMSの機能を使う

多くのWebサイトビルダーやCMS(WordPressなど)には、お問い合わせフォームを簡単に作成できる機能が備わっています。

専門的な知識がなくても、直感的な操作でフォームを作成可能です。

HTMLやPHPなどのプログラミング言語で自作する

より柔軟なカスタマイズや高度な機能を求める場合は、HTMLやPHPなどのプログラミング言語を使ってフォームを自作する方法もあります。

ただし、ある程度の専門知識が必要です。

Q2. お問い合わせフォームを無料で作れるおすすめのサービスは?

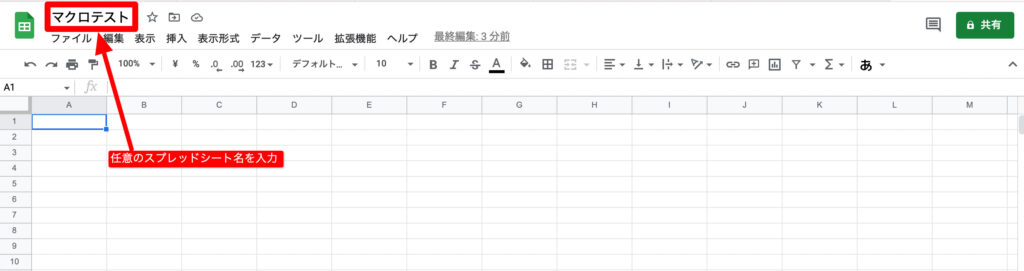

無料で使えるお問い合わせフォーム作成サービスは数多くありますが、おすすめはGoogleフォームやContact Form 7(WordPressプラグイン)です。

どちらも簡単にフォームを作成でき、基本的な機能は無料で利用できます。

Q3. お問い合わせフォームはどの言語で作られていますか?

お問い合わせフォームは、おもにHTML、CSS、JavaScriptなどのフロントエンド言語と、PHP、Python、Rubyなどのバックエンド言語で作られています。

- HTML:フォームの構造を定義する

- CSS:フォームのデザインを調整する

- JavaScript:フォームの入力チェックや送信処理を行う

- バックエンド言語:フォームから送信されたデータを処理し、メール送信やデータベースへの保存などを行う

Q4. お問い合わせフォームに必要とされるものは?

お問い合わせフォームに必要とされるものは、以下の要素です。

- 入力項目:名前、メールアドレス、お問い合わせ内容など、ユーザーに入力してもらう項目

- 送信ボタン:入力された情報を送信するためのボタン

- 確認画面:入力内容を確認するための画面

- サンクスページ:送信完了後に表示されるページ

まとめ|お問い合わせフォームでビジネスを次のステージへ

お問い合わせフォームは、Webサイトの成功に欠かせない要素です。

この記事で紹介したノウハウを参考に、効果的なお問い合わせフォームを作成し、ビジネスを次のステージへと導きましょう。

Mattockの強み

Mattockは、Webサイト制作、システム開発、アプリ開発、ベトナムオフショア開発、ラボ型契約、業務効率化コンサルティングなど、幅広いサービスを提供しています。

お問い合わせフォームの作成や改善に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

Mattockが選ばれる理由

- 豊富な実績:多数のWebサイト制作、システム開発、アプリ開発の実績があります。

- 高品質なサービス:経験豊富なエンジニアが、高品質なサービスを提供します。

- 柔軟な対応:お客様のニーズに合わせて、柔軟に対応します。

- 安心のサポート:納品後も、安心してご利用いただけるようサポートします。

Webサイト制作、システム開発、アプリ開発、ベトナムオフショア開発、ラボ型契約、業務効率化コンサルティングなど、お気軽にご相談ください。

Mattockは、お客様のビジネスの成功をサポートします。