ECサイトの売上低迷や機会損失に悩んでいませんか?

SQLを学ぶことで、隠れていた顧客ニーズを発掘し、効果的な施策を打てます。

この記事では、SQLを活用して売上を最大化する具体的な方法と成功事例を解説します。

ECサイト運営のレベルアップを目指しましょう。

この記事を読んでほしい人

- データベースを活用してビジネスを成長させたい方

- SQLを習得してキャリアアップを目指したい方

- データ分析スキルを身につけたい方

この記事でわかること

- SQLの基本知識と、そのビジネスにおける重要性

- SQLを学ぶための効果的なロードマップと学習リソース

- SQLの具体的な活用事例と、ビジネス成長への貢献

SQLとは?データベースを使いこなす魔法の言葉

SQLとは、データベースに対して「問い合わせ」(クエリ)を行うための言語です。

データベースに眠るデータを検索、追加、更新、削除するなど、自由自在に操れます。

しかも、SQLはデータベースの種類を問わず使えるので、一度覚えればさまざまなデータベースで応用可能です。

しかし、SQLを学ぶことは、宝の山から価値ある宝石を見つけ出すようなものであるということを覚悟してください。

一見するとただの石ころの山ですが、SQLという道具を使えば、その中から光り輝く宝石(=価値ある情報)を見つけ出せます。

SQLの種類

SQLのおもな種類としては、下記の3つが挙げられます。

DDL(Data Definition Language)

DDL(Data Definition Language)は、データベースの構造を定義するための言語のことです。

テーブルの作成、変更、削除などを行えます。データベースという宝箱を作るための設計図のようなものであるとイメージしておきましょう。

DML(Data Manipulation Language)

DML(Data Manipulation Language)は、データの操作を行うための言語です。

データの挿入、更新、削除、検索などを行います。言い換えれば、宝箱の中身を自由に出し入れしたり、整理したりするための道具です。

DCL(Data Control Language)

DCL(Data Control Language)は、データへのアクセス権限を制御するための言語です。

ユーザーの作成、権限の付与・取り消しなどを行います。宝箱を守る鍵のようなものだと思っておいてください。

なぜSQLを学ぶべきなのか?データ時代の必須スキル

この章では、なぜSQLを学ぶべきなのかについて解説します。

- なぜSQLを学ぶべきなのか?

- SQLの知識が活かせる場面

SQLは、現代のデータ駆動型社会において、なくてはならないスキルです。

なぜSQLを学ぶべきなのか?

SQLは、業種や職種を問わず、あらゆる分野で活用できることから、学ぶべきといわれています。

SQLを習得することでキャリアアップや転職のチャンスが広がるのです。

IT業界はもちろん、金融、医療、製造業など、データが存在するあらゆる業界でSQLのスキルは重宝されています。

SQLの知識が活かせる場面

以下のような場面で、SQLの知識が強みになります。

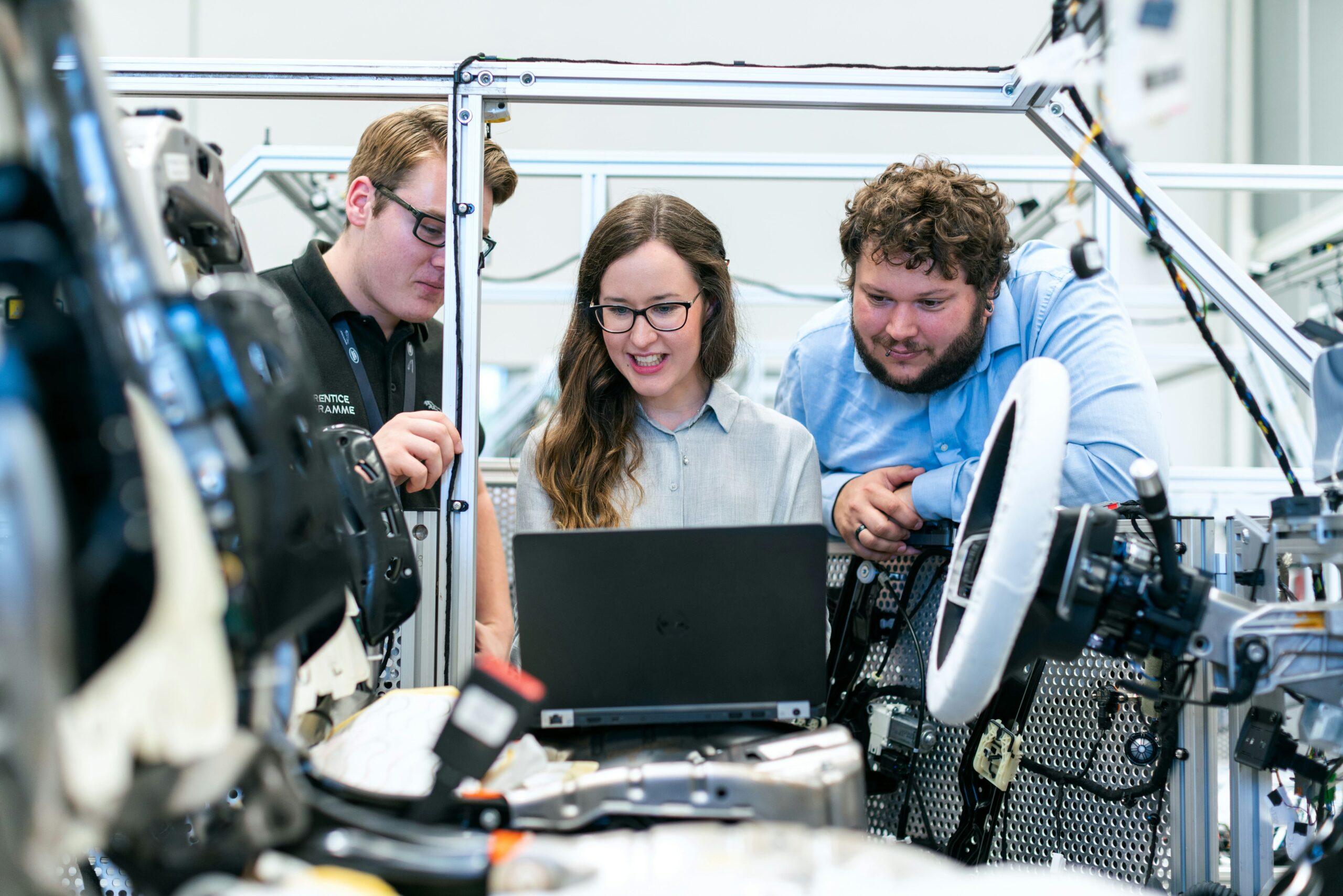

システム開発

SQLの知識があれば、ECサイトの在庫管理システムや顧客情報管理システムなどを開発可能です。

SQLを使ってデータベースを設計し、アプリケーションと連携させることで、効率的なデータ管理を実現できます。

アプリ開発

SQLの知識を生かせば、SNSのタイムライン表示やニュースアプリの記事一覧表示などといったアプリを開発できます。

SQLを使ってアプリからデータベースにアクセスし、データを読み書きすると、動的なコンテンツを提供できるからです。

データ分析

SQLの知識により、顧客の購買傾向を分析して、効果的なマーケティング戦略を立案したり、売れ筋商品を予測して在庫管理を最適化したりできます。

SQLを使えば大量のデータを効率的に処理・分析でき、ビジネスの意思決定に役立つ情報を引き出せるためです。

マーケティング

SQLを使えば、顧客の年齢、性別、居住地、購入履歴などの情報を組み合わせて、より精度の高いターゲティングが行えます。

SQLにより顧客データを分析し、顧客層を細分化したり、ターゲット広告を配信したり、効果的なマーケティング戦略を立案可能だからです。

業務効率化

SQLを使って日常業務で使うデータを自動処理し、毎月の売上レポート作成や顧客へのメール配信などといった業務効率を大幅に改善できます。

SQL学習のロードマップ

ここでは、SQL学習のロードマップをご紹介します。

- ステップ1. 学習目標の設定

- ステップ2. 適切な学習方法の選択

- ステップ3. 学習スケジュールの作成

- ステップ4. 基礎固め

SQL学習を成功させるには、明確な目標設定と計画的な学習が重要です。

ステップ1. 学習目標の設定

まずは、次のようにSQLを学ぶ目的を明確にしましょう。

- 「データ分析をしたい」

- 「Webアプリケーションを開発したい」

- 「データベース管理者になりたい」

具体的な目標を設定することで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。

目標に合わせて、学習内容や深さを調整することも大切です。

ステップ2. 適切な学習方法の選択

目標を設定したあとは、学習方法を選択します。

SQLの学習方法は、オンラインコース、書籍、チュートリアル、メンターによる指導など、さまざまです。

それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、あなたの学習スタイルや予算に合った方法を選びましょう。

ステップ3. 学習スケジュールの作成

学習方法が決まったら、無理のない範囲で、毎日または週に数回など、定期的な学習時間を確保します。

計画的に学習を進めることで、モチベーションを維持しやすくなるからです。

学習した内容を実際に手を動かして試してみることで、理解が深まります。

ステップ4. 基礎固め

SQL学習の初期段階では、下記のような基本的な概念をしっかりと理解することが重要です。

- SELECT文

- WHERE句

- JOIN

- GROUP BY

- ORDER BY

- HAVING句

- サブクエリ

- ビュー

- ストアドプロシージャ

- トランザクション

これらの基礎をマスターすることで、より複雑なSQLクエリも理解できるようになります。

SQLを学ぶうえでの注意点

SQLを学ぶうえでの注意点を3つご紹介します。

- 最初から完璧を求めない

- エラーを恐れない

- モチベーションを維持する

挫折しないように、注意点を押さえてSQLを学んでいきましょう。

最初から完璧を求めない

SQLを学習する際は、最初から完璧を求めず、まずは基本的な構文を理解し、徐々にステップアップしていくことが大切です。

SQLは奥が深く、全てを一度に理解することは難しい傾向にあります。

エラーを恐れない

SQLを学ぶときは、エラーを恐れずに、積極的に挑戦するようにしましょう。

SQLクエリを実行する際にエラーが発生することはよくあることです。

エラーメッセージは、問題解決のヒントになります。

モチベーションを維持する

SQLを学習する際には、モチベーションを維持する目標を明確にし、定期的に学習時間を確保することで、モチベーションを維持しましょう。

SQL学習は、長期的な取り組みが必要です。

おすすめのSQL学習リソース

ここでは、おすすめのSQL学習リソースをご紹介します。

- 無料のオンラインコース

- 有料のオンラインコース

- 書籍

- オンラインコミュニティ

SQLには学習サポートしてくれるさまざまなリソースがあります。

あなたに合った教材やツールを活用して、効率的に学習を進めましょう。

無料のオンラインコース

無料のオンラインコースとしては、次の5つが挙げられます。

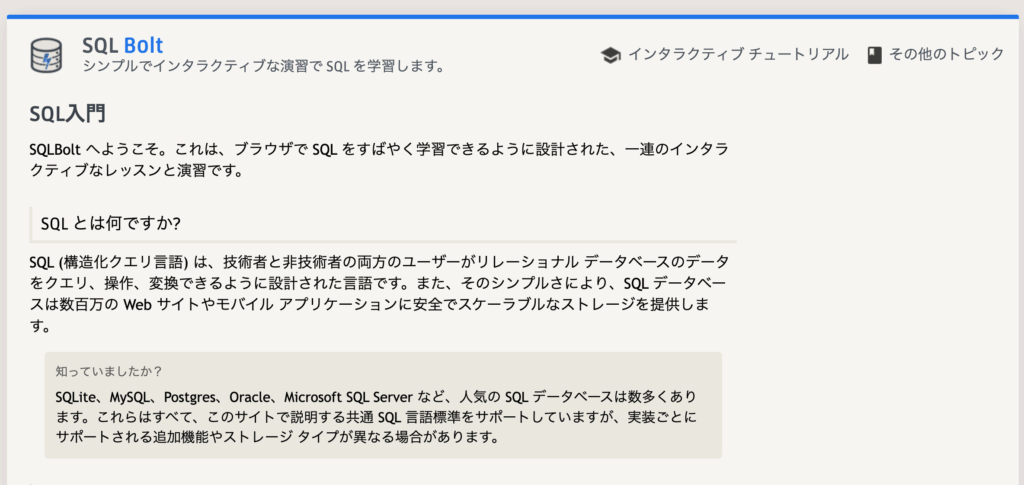

SQLBolt

SQLBoltは、インタラクティブなレッスンで、SQLの基本を楽しく学べるサイトです。

ゲーム感覚でSQLを学べるので、初心者でも飽きずに続けられます。

Khan Academy

Khan Academyは、ビデオ講義と演習問題で、SQLの基礎をわかりやすく解説しています。

世界的に有名なオンライン学習プラットフォームで、無料で質の高い学習コンテンツを提供しているのが特徴です。

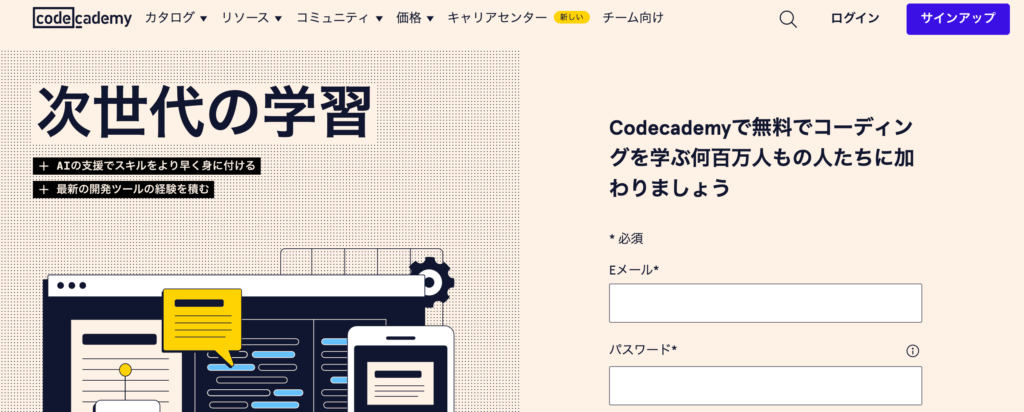

Codecademy

Codecademyでは、実践的な課題を通して、SQLのスキルを習得できます。

実際にコードを書きながら学べるので、実践的なスキルが身につくのがメリットです。

w3Schools

w3Schoolsには、SQLの文法や関数について、豊富なリファレンスが掲載されています。

SQLのリファレンスサイトとして定番で、困ったときにすぐに調べるツールとして活用するのがおすすめです。

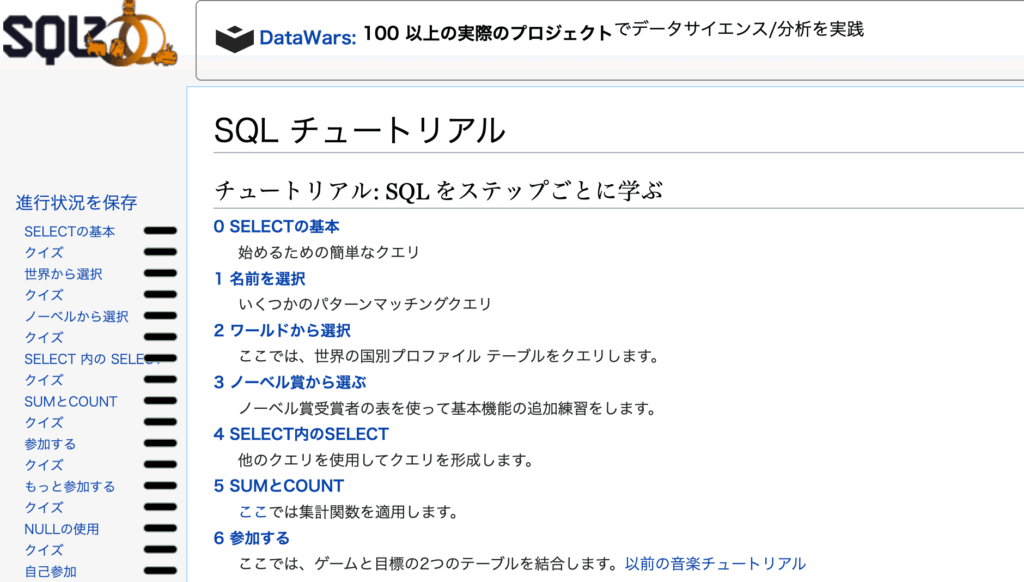

SQLZoo

SQLZooでは、対話型のチュートリアルで、SQLのさまざまな機能を学べます。

実際にSQLクエリを実行しながら学べるので、理解が深まるのが特徴です。

有料のオンラインコース

有料のオンラインコースもみていきましょう。

Udemy

Udemyは、SQLに関するさまざまなコースが提供されており、レベルや目的に合わせて選択できます。

世界最大級のオンライン学習プラットフォームで、豊富なコースの中から自分に合ったものを選べるのがメリットです。

Coursera

Courseraでは、オンラインで大学レベルのSQL講座を受講でき、修了証を取得することも可能です。

世界トップクラスの大学が提供するオンライン講座を受講できます。

DataCamp

DataCampは、インタラクティブな環境でSQLを学べるプラットフォームです。

ブラウザ上でSQLクエリを実行しながら学べるので、環境構築の手間がありません。

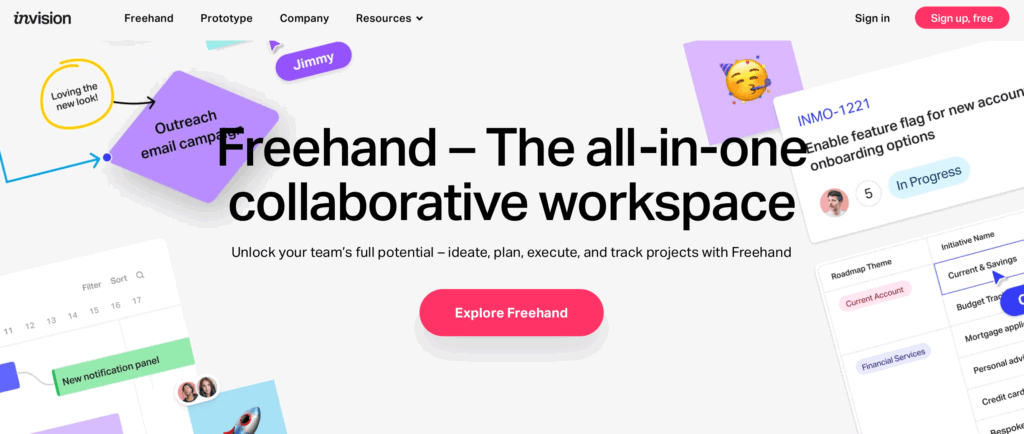

Mode Analytics

Mode Analyticsは、データ分析に特化したSQL学習プラットフォームです。

SQLの基礎から分析まで、実践的なスキルを習得できます。

書籍

SQLを学習したいなら、書籍も欠かせません。

SQL 第2版 ゼロからはじめるデータベース操作

SQL 第2版 ゼロからはじめるデータベース操作は、SQL初心者向けの入門書です。

イラストや図解が多く、わかりやすい解説となっています。

[改訂第4版]SQLポケットリファレンス

[改訂第4版]SQLポケットリファレンスは、現場で役立つSQLコマンド集です。

持ち運びに便利なサイズで、いつでもどこでもSQLコマンドを確認できます。

SQLパフォーマンス詳解

SQLパフォーマンス詳解は、SQLにおいて開発者がしるべきことに焦点を絞って記載されている書籍となっています。

SQLクエリの実行速度を改善したい方におすすめです。

オンラインコミュニティ

オンラインコミュニティもSQLの学習に活用してみてください。

Stack Overflow

Stack Overflowは、SQLに関する質問や回答を共有できるコミュニティです。

世界最大のプログラミングに関するQ&Aサイトで、SQLに関する疑問を解決できます。

Reddit r/SQL

Reddit r/SQLでは、SQLに関する議論や情報交換が行われています。

SQLに関する最新情報や、他の学習者の意見を聞くことが可能です。

DB-Engines

DB-Enginesでは、さまざまなデータベースに関する情報交換が行われています。

さまざまなデータベースに関する知識を深めることが可能です。

SQLスキルの実践

ここでは、SQLスキルの実践について解説します。

- まずは練習あるのみ

- 実際のプロジェクトで腕試し

- SQL学習のステップアップ

SQLの知識を定着させるには、実際に手を動かして練習することが重要です。

この章を参考に、SQLスキルを実践的に磨き上げましょう。

まずは練習あるのみ

まずはとにかくオンラインプラットフォームやSQL練習問題集を活用して、さまざまなSQLクエリを作成してみましょう。

最初は簡単なクエリから始め、徐々に難易度を上げていくことで、着実にスキルアップできます。

SQL Fiddle

SQL Fiddleは、オンラインでSQLクエリを実行し、結果を確認できるツールです。

他のユーザーが作成したSQLクエリを見たり、自分のクエリを共有したりすることもできます。

HackerRank

HackerRankでは、SQLの練習問題に挑戦し、スキルを評価できます。

世界中のエンジニアがスキルを競い合うプラットフォームで、自分の実力を試せるのが特徴です。

LeetCode

LeetCodeは、アルゴリズムとデータ構造の問題に加えて、SQLの問題も提供されています。

難度の高い問題に挑戦することで、SQLのスキルをさらに高めることが可能です。

実際のプロジェクトで腕試し

基礎知識やスキルの習得が進んできたら、SQLを使って、簡単なアプリケーションやWebサイトを作成してみましょう。

たとえば、データベースに格納された商品情報を表示するWebサイトや、顧客情報を管理するアプリケーションなどを作成すれば、実践的なスキルを身につけることが可能です。

自分でプロジェクトを企画・実行することで、SQLの知識をより深く理解できるようになります。

SQL学習のステップアップ

SQLの基本をマスターしたら、さらにスキルアップを目指しましょう。

データベース設計

データベースの構造を設計するスキルは、SQLを使いこなす上で非常に重要です。

正規化やインデックスなどの概念を学ぶことで、より効率的で安全なデータベースを構築できます。

パフォーマンスチューニング

SQLクエリの実行速度を改善するスキルは、大規模なデータベースを扱う際に特に重要です。

インデックスの活用やクエリの書き換えなど、さまざまなテクニックがあります。

ストアドプロシージャや関数の作成

SQLの機能を拡張するストアドプロシージャや関数は、複雑な処理を効率化するために役立ちます。

セキュリティ

データベースのセキュリティは非常に重要です。

SQLインジェクションなどの攻撃を防ぐための対策を学ぶ必要があります。

SQLのユースケースと活用事例

ここでは、SQLの具体的なユースケースと活用事例をご紹介します。

- ECサイトでの商品管理

- 会員制サービスでの顧客データ管理

- 金融機関での取引履歴管理

- 医療機関での患者情報管理

- 製造業での生産管理

SQLは、さまざまな業界やビジネスシーンで活用されています。

SQLは、業種や規模を問わず、あらゆる企業にとって欠かせないツールなのです。

ECサイトでの商品管理

SQLは商品情報、在庫状況、注文履歴など、膨大なデータを管理できることから、顧客に最適な商品を提案したり、在庫状況をリアルタイムに把握したりすることが可能です。

また、商品の売れ筋ランキングや、顧客ごとの購入履歴なども簡単に分析できます。

会員制サービスでの顧客データ管理

SQLを使えば、会員制サービスにおいて、顧客の興味関心やライフスタイルに合わせた情報を提供したり、誕生日や記念日に合わせたクーポンを発行したりすることも可能です。

顧客の個人情報、購入履歴、行動履歴などを管理し、顧客一人ひとりに合わせたサービスを提供したり、効果的なマーケティング施策を展開したりできます。

金融機関での取引履歴管理

SQLがあれば、顧客の口座情報、取引履歴、残高などを安全かつ正確に管理し、顧客からの問い合わせに迅速に対応したり、不正取引を検知したりできます。

医療機関での患者情報管理

SQLを使えば、患者の症状や治療経過を時系列で追跡したり、特定の疾患を持つ患者の数を集計したりできます。

患者の病歴、検査結果、投薬履歴などを安全かつ効率的に管理し、患者の治療計画の立案や、医療サービスの向上に役立てることが可能です。

製造業での生産管理

SQLを使うと、製品の設計情報、部品の在庫状況、生産計画などを効率的に管理し、生産効率の向上や、品質管理の強化に役立てることもできます。

SQLを使えば、生産ラインの稼働状況をリアルタイムで監視したり、不良品の発生原因を分析したりすることも可能です。

SQLとビジネス成長の関係

SQLは、単なるデータベース操作言語ではありません。

ビジネスの成長を加速させるための強力な武器です。SQLを使ってデータを分析し、顧客のニーズを把握することで、より効果的なマーケティング戦略を立案できます。

また、業務プロセスを自動化し、効率化することで、コスト削減や生産性向上を実現可能です。

さらに、SQLのスキルを持つ人材は、企業にとって貴重な存在です。データ分析やシステム開発のプロジェクトにおいて、SQLの専門知識を持つ人材は、プロジェクトの成功に大きく貢献できます。

SQLに関するよくある質問

この章では、SQLに関するよくある質問について、Mattockのシニアコンサルタントが回答していきます。

- Q1. SQLとは何ですか?

- Q2. SQLはプログラミング言語ですか?

- Q3. SQLとPythonの違いは何ですか?

- Q4. SQLとExcelの違いは何ですか?

SQLについて理解を深めたい方は、目を通しておきましょう。

Q1. SQLとは何ですか?

SQL(Structured Query Language)は、データベースを操作するための言語です。

データベースに格納されているデータを検索、追加、更新、削除したり、データベースの構造を変更したりできます。

SQLは、データベース管理システム(DBMS)上で動作し、さまざまなアプリケーションから利用可能です。

Q2. SQLはプログラミング言語ですか?

SQLは、データベースを操作するための特殊な言語であり、一般的なプログラミング言語とは異なります。

SQLは、データの操作に特化しており、複雑な計算やロジックを表現することはできません。

ただし、SQLには、条件分岐や繰り返し処理など、プログラミング言語と共通する要素も含まれています。

Q3. SQLとPythonの違いは何ですか?

SQLとPythonは、それぞれ異なる目的で使用される言語です。

SQLは、データベースの操作に特化しており、データの検索、追加、更新、削除などを行います。

一方、Pythonは、汎用的なプログラミング言語であり、Webアプリケーション開発、データ分析、機械学習など、さまざまな用途で使用され、PythonからSQLを実行することも可能です。

Q4. SQLとExcelの違いは何ですか?

SQLとExcelは、どちらもデータを扱うためのツールですが、それぞれ得意とする処理が異なります。

Excelは、表計算ソフトであり、データの集計、グラフ作成、簡単な分析などに適している一方でSQLは、データベースを操作するための言語であり、大量のデータを効率的に処理したり、複雑な条件でデータを検索したりすることに優れています。

まとめ:SQL学習でデータ活用を促進し、ビジネス成長を加速させましょう

この記事では、SQLの基本知識から学習ロードマップ、おすすめの学習リソース、実践的なスキルアップ方法、具体的な活用事例まで、SQL学習に必要な情報を網羅的に解説しました。

SQLは、データの可能性を最大限に引き出し、ビジネスの成長を加速させるための強力なツールです。

SQL学習は、決して簡単な道のりではありません。しかし、正しい方法で学習を進め、継続的な努力を続けることで、必ずSQLをマスターすることができます。

SQLを習得し、データの可能性を解き放ち、ビジネスの成功を手に入れましょう。

もし、SQLを活用したシステム開発やアプリ開発、業務効率化などでお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

当社では、ベトナムオフショア開発やラボ型契約など、お客様のニーズに合わせた柔軟な開発体制をご提案いたします。