店舗アプリを導入したいと思いながらも、費用対効果や開発の手順がわからずお悩みではありませんか?

競合との差別化が必須となる中、店舗アプリDXは集客から売上アップ、業務効率化まで、店舗経営のすべてを劇的に改善する切り札となります。

この記事では、成功事例を交えながら、店舗アプリDXで得られる具体的なメリット、開発から運用までのステップ、そして気になる費用やセキュリティ対策まで徹底解説します。

DX推進で一歩先を行く店舗経営を実現しましょう。

この記事を読んでほしい人

- 店舗アプリの導入を検討しているが、何から始めればいいかわからない方

- 店舗アプリでDXを進めたいが、具体的な方法や成功事例を知りたい方

- 店舗の集客や売上アップ、業務効率化に課題を感じている方

この記事でわかること

- 店舗アプリDXの具体的なメリットと導入ステップ

- 業界別の店舗アプリ活用事例と成功のポイント

- セキュリティ対策や開発費用など、店舗アプリに関する疑問と回答

デジタルシフトが加速する時代に必須の店舗アプリDX

まずはじめに、店舗アプリDXの概要について解説していきます。

- 実店舗ビジネスの未来を左右する「店舗アプリDX」とは?

- 従来の店舗運営の限界

- 店舗アプリDXで実現できること

店舗アプリでDX推進していきたいと考えている方は目を通しておくと安心です。

実店舗ビジネスの未来を左右する「店舗アプリDX」とは?

店舗アプリDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単なるスマホアプリの導入ではなく、店舗運営全体をデジタル技術で刷新し、新たな価値を生み出す取り組みです。

スマートフォンの普及とデジタル化の波は、私たちの生活だけでなく、ビジネスのあり方そのものを大きく変えています。

特に小売業や飲食業など、実店舗を持つ企業にとっては、顧客との接点がオンラインへと広がる中で、顧客体験を向上させつつ、店舗運営を効率化することが今まで以上に重要になっているのです。

従来の店舗運営の限界

従来の店舗運営では、顧客情報の一元管理やリアルタイムな情報発信が難しく、顧客体験の向上や業務効率化に限界がありました。

たとえば、ポイントカードやクーポン券などを紙媒体で管理していると紛失のリスクがあり、顧客情報も断片的にしか把握できません。

店舗アプリDXで実現できること

店舗アプリDXを導入することで以下のようなことが実現できます。

- 顧客エンゲージメントの強化:パーソナライズされた情報配信やクーポン発行、ポイントプログラムなどを通じて、顧客との関係性を深め、リピーターを増やす

- 売上アップ:モバイルオーダーやキャッシュレス決済など、顧客の利便性を高める機能を提供することで、購買意欲を高め、売上を伸ばす

- 業務効率化:在庫管理、予約管理、顧客情報管理などをシステム化して、店舗スタッフの負担を軽減し、業務を効率化する

- データドリブン経営:顧客の行動データや購買履歴を分析すれば、顧客ニーズを的確に把握し、より効果的なマーケティング戦略や商品開発に活かせる

店舗アプリDX導入のステップ

店舗アプリDXを成功させるためには、以下のステップを踏まえ、計画的に進めることが重要です。

- ステップ1. 現状分析と目標設定

- ステップ2. 要件定義

- ステップ3. 開発

- ステップ4. テスト

- ステップ5. リリース

- ステップ6. 運用・改善

店舗アプリを導入する際の参考としてください。

ステップ1. 現状分析と目標設定

まずは、現状の課題や目標とするKPIを明確化し、アプリ導入の目的を明確にします。

具体的な数値目標(例:アプリダウンロード数10,000件、アプリ経由の売上比率20%など)を設定し、アプリ導入の効果を測定できるようにしましょう。

ステップ2. 要件定義

必要な機能、ターゲット層、デザインなどを具体的に検討し、アプリの仕様を決定します。

競合アプリの調査や顧客アンケートを実施し、ユーザーニーズを把握したうえで、本当に必要な機能を厳選しましょう。

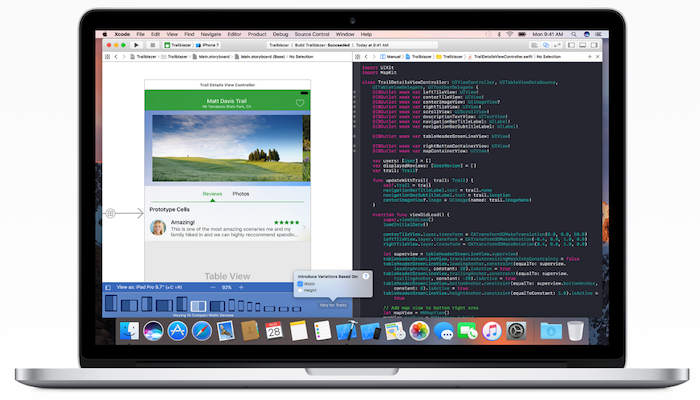

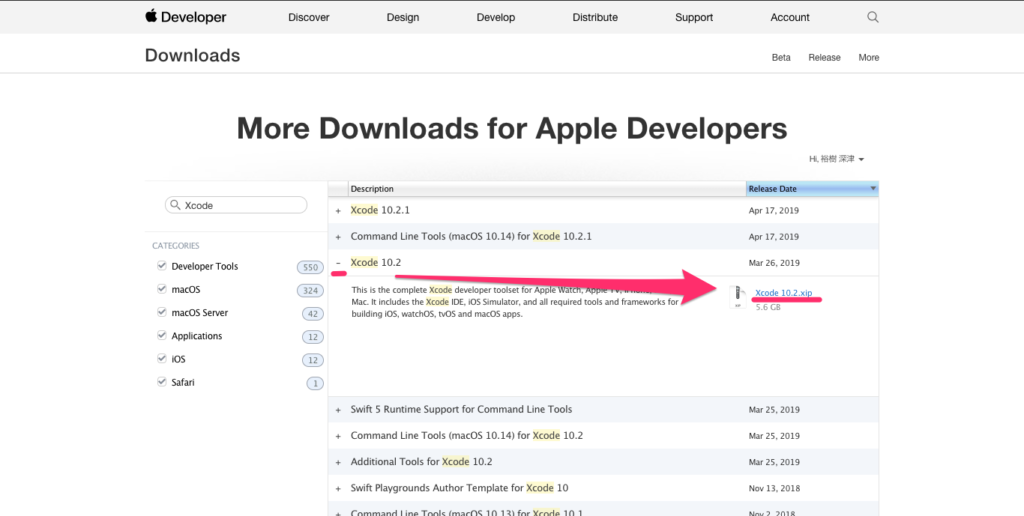

ステップ3. 開発

要件定義にもとづき、アプリの開発を進めます。

開発手法としては、内製、外部委託、オフショア開発など、さまざまな選択肢があるので、開発体制、予算、スケジュールなどを考慮し、最適な開発手法を選択しましょう。

ステップ4. テスト

開発したアプリの動作確認や不具合修正を行い、品質を確保します。

さまざまなデバイスやOS環境でテストを行い、アプリの安定稼働を確保することが重要です。

ステップ5. リリース

アプリストアに公開し、ユーザーに利用してもらえるようにします。

リリース前にアプリストアの審査基準を満たしているか確認し、スムーズな公開を目指しましょう。

ステップ6. 運用・改善

アプリの利用状況を分析し、機能改善やコンテンツ追加など、継続的な改善を繰り返します。

定期的なアップデートやイベント開催など、ユーザーを飽きさせない工夫が重要です。

店舗アプリDXのセキュリティリスクと対策

ここからは、店舗アプリDXのセキュリティリスクと対策について解説します。

- 店舗アプリDXにおけるセキュリティ対策はなぜ重要なのか?

- どのようなセキュリティリスクがあるのか?

- セキュリティリスクへの対策方法

店舗アプリDXを成功させるためには、セキュリティ対策は避けて通れません。

セキュリティ対策をしっかりと行い、顧客に安心してアプリを利用してもらって、顧客満足度を高め、長期的な関係を築きましょう。

店舗アプリDXにおけるセキュリティ対策はなぜ重要なのか?

店舗アプリDXにおいては、顧客からの信頼を得るため、なおかつ安心してアプリを利用してもらうために、強固なセキュリティ対策を講じ、顧客の情報を守ることが重要です。

また、セキュリティ対策は、企業のブランドイメージを守るためにもなります。

情報漏洩や不正アクセスなどのセキュリティインシデントが発生すると、企業の信頼は失墜し、ブランドイメージに大きな傷がついてしまうのです。

どのようなセキュリティリスクがあるのか?

店舗アプリDXにおけるおもなセキュリティリスクとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 個人情報漏洩:顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報が漏洩すると、なりすましや不正利用に悪用される可能性がある

- 決済情報漏洩:クレジットカード情報や銀行口座情報などの決済情報が漏洩すると、不正な引き落としや詐欺被害に遭う可能性がある

- 不正アクセスアプリのシステムに不正に侵入され、顧客情報や決済情報が盗まれたり、改ざんされたりする可能性がある

- DoS攻撃:大量のアクセスを集中させることで、アプリのシステムをダウンさせ、サービスを停止させる攻撃

- なりすまし:他人のアカウントになりすまして、不正な操作や情報窃取を行う行為

セキュリティリスクへの対策方法

これらのセキュリティリスクを軽減するためには、下記のような対策を講じることが重要です。

- セキュリティ対策:ソフトの導入ウイルス対策ソフトやファイアウォール、不正侵入検知システムなどを導入し、外部からの攻撃を防御する

- 暗号化:顧客の個人情報や決済情報を暗号化することで、万が一情報が漏洩した場合でも、解読されにくくし、被害を最小限に抑える

- アクセス制御:アプリへのアクセス権限を適切に設定し、不要なアクセスを制限することで、不正アクセスを防ぐ

- 脆弱性診断:定期的にアプリの脆弱性を診断し、発見された脆弱性を速やかに修正することで、セキュリティリスクを低減する

- 従業員教育:従業員に対するセキュリティ教育を徹底し、情報漏洩や不正アクセスを防ぐための意識を高める

店舗アプリDXの成功事例|業界別に見る活用方法

ここでは、さまざまな業界における店舗アプリDXの成功事例をご紹介します。

- 飲食店

- 小売店

- その他

店舗アプリ導入によるDXを成功させたい方は参考にしてください。

飲食店

飲食店での店舗アプリDXの成功事例は次のとおりです。

モバイルオーダー&ペイ

モバイルオーダー&ペイを導入したところ、来店前にメニューを選び、席に着いたらすぐに料理が提供されるため、顧客の待ち時間短縮に貢献しました。

<効果>

回転率向上、人件費削減、客単価アップなど

テーブルオーダーシステム

テーブルオーダーシステムを搭載したところ、タブレット端末で注文できるため、店員を呼ばずに注文可能なため、人手不足解消にも効果的でした。

<効果>

人件費削減、注文ミスの削減、顧客満足度向上など

ポイントプログラム

ポイントプログラムにより、来店回数や購入金額に応じてポイントを付与し、リピート率向上を促進しました。

<効果>

リピート率向上、顧客ロイヤルティ向上など

小売店

小売店での店舗アプリDXの成功事例は以下のとおりです。

デジタル会員証

デジタル会員証を導入し、ポイントカードやクーポンをアプリで一元管理したところ、顧客の利便性向上と店舗のペーパーレス化を実現しました。

<効果>

顧客管理の効率化、クーポン利用率向上、来店頻度向上など

バーチャル試着

AR技術を活用し、実際に試着せずに洋服のサイズ感やイメージを確認できるバーチャル試着機能を搭載したところ、購買意欲向上などにつながりました。

<効果>

購買意欲向上、返品率低下など

在庫確認・店舗受け取り

オンラインで在庫を確認し、店舗で商品を受け取れるようにすることで、顧客の購買体験を向上させることに成功しました。

<効果>

来店促進、機会損失の防止など

その他

その他の店舗アプリDXの成功事例は下記のとおりです。

美容室・サロン

美容室・サロンでは店舗アプリを導入し、24時間予約受付やスタイリスト指名、施術履歴管理など、顧客の利便性を向上させる機能を提供したところ、リピート率などが向上しました。

<効果>

予約受付効率化、顧客満足度向上、リピート率向上など

フィットネスクラブ

フィットネスクラブでは、トレーニングメニューや予約管理、会員同士の交流機能など、顧客のモチベーション維持に貢献する機能を搭載した店舗アプリを導入したところ、会員エンゲージメントなどが向上しました。

<効果>

会員エンゲージメント向上

店舗アプリDXのQ&A

ここでは、店舗アプリDXに関するよくある質問について、Mattockのシニアコンサルタントが回答します。

- Q1. 店舗アプリを作るのにかかる費用は?

- Q2. 店舗アプリの運用コストはどのくらいですか?

- Q3. 店舗アプリを使うメリットは何ですか?

- Q4. 店舗アプリとは何ですか?

店舗アプリ導入前に、不明点があれば解消しておきましょう。

Q1. 店舗アプリを作るのにかかる費用は?

店舗アプリの開発費用は、アプリの機能や規模、開発会社によって大きく異なります。

シンプルな機能のみのアプリであれば数十万円から、複雑な機能や大規模なアプリであれば数百万円から数千万円かかることもあるので覚えておきましょう。

また、開発会社によっては、初期費用を抑えた月額制のプランを提供している場合もあります。

Q2. 店舗アプリの運用コストはどのくらいですか?

店舗アプリの費用は、開発費用だけでなく、運用費用や保守費用も考慮する必要があり、それぞれのコストの目安は下記のとおりです。

- 運用費用:アプリのアップデートやサーバーの維持管理などに必要な費用で、月額数万円から数十万円程度かかることが多い

- 保守費用:アプリの不具合修正や機能追加などに必要な費用で、都度見積もりとなることが多い

Q3. 店舗アプリを使うメリットは何ですか?

店舗アプリを導入するメリットは以下のように多岐にわたります。

- 顧客エンゲージメントの向上:プッシュ通知やクーポン配信などを通じて、顧客とのコミュニケーションを活性化し、来店頻度や購入金額の向上につながる

- 顧客体験の向上:ポイントカード機能や会員限定サービスなど、アプリならではの機能を提供することで、顧客満足度を高まる

- 業務効率化:予約管理や注文受付などの業務をアプリで行うことで、店舗スタッフの負担を軽減し、業務効率化を図る

- データ分析:顧客の行動データを分析することで、顧客ニーズを把握し、マーケティング戦略に活かせる

Q4. 店舗アプリとは何ですか?

店舗アプリとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末で利用できる、店舗向けのアプリケーションです。

店舗情報の発信、クーポン配信、ポイントカード機能、予約機能、注文機能など、さまざまな機能を備えています。

まとめ|店舗アプリDXで未来の店舗経営を創造する

店舗アプリDXは、実店舗ビジネスの成長を加速させるための強力なツールです。

Mattockは、お客様のビジネスニーズに合わせた最適なソリューションを提供し、店舗アプリDXの成功をサポートします。

ベトナムオフショア開発で実現する高品質・低コストなアプリ開発

Mattockは、ベトナムオフショア開発を活用し、以下のような高品質かつ低コストな店舗アプリ開発サービスを提供しています。

- 経験豊富なエンジニア

- ラボ型開発

- 業務効率化コンサルティング

店舗アプリ開発・導入でお困りの方はMattockへご相談ください。