開発リソース不足は、スタートアップや事業急拡大フェーズのベンチャー企業に限らず大企業においても慢性的に悩みの種となっています。今回は、ベトナムオフショア開発のクラウドソーシングサイトMattockを運営する、GXO株式会社の大森が開発リソース解消のための解決策10選についてご紹介したいと思います。

開発リソースとは?

よく聞くことのある「リソース」という言葉。直訳すると「何かを作ったり動かしたりする際に必要なモノ、エネルギー源や資源のこと」です。IT業界でのリソース不足は、コンピューターのソフトやハードウェアを動かすために必要な容量やCPUの処理速度などを意味します。

開発リソースとは、新規プロジェクトを立ち上げ遂行する際に必要な人材、資金や設備なども合わせてリソースと言われています。昔に比べ、ネット社会は非常に大きく発展してきていますが、長年このリソース不足が大きな課題となっています。

「プログラムを動かすためにリソースが足りない」と言われれば、CPUやメモリが貧弱でプログラムを動かせないということ。また、「リソース不足で納期に間に合わない」と言われれば、必要な人材が足りなくて期日までに完成させることが出来ないという事です。

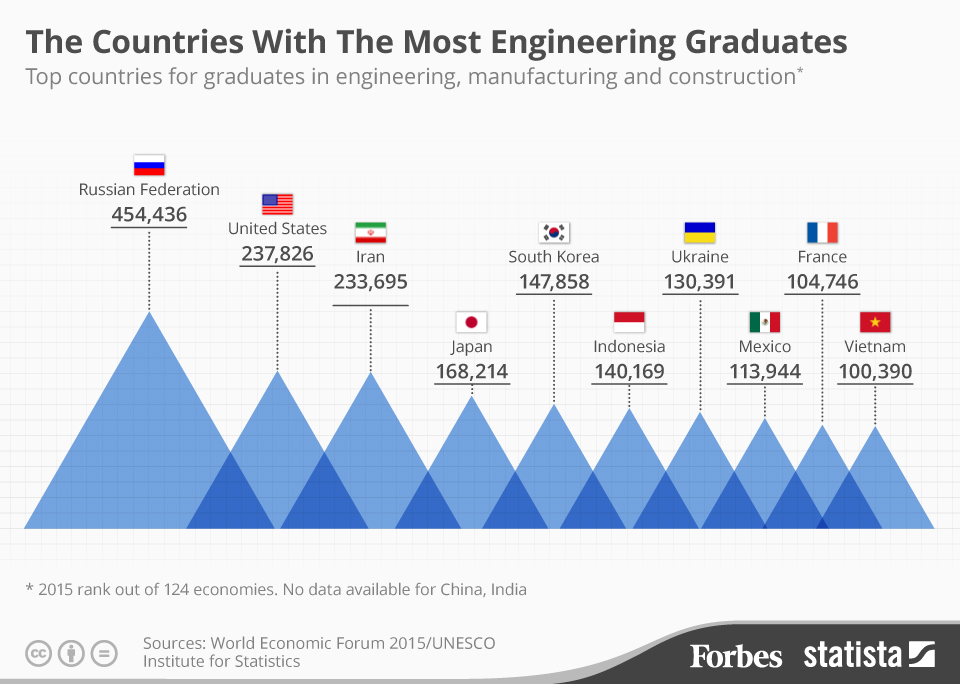

コンピューター自体の性能もそうですが、それだけではなく絶対的に必要な人材や資金など、IT業界が急激に発展したことによりあらゆる部分において不足が発生しているのが現状です。そして、日本では超々高齢化社会に突入し労働人口の現象に伴い、開発リソースの担い手であるシステムエンジニア、コーダーになる人口も大幅に減少しているのが現実問題としてあります。

開発リソース不足で起こる問題

業務の大幅な遅れ

開発リソース不足が起こると、今現在進行しているプロジェクトや予定している他のタスク・作業の進行が大きく遅れてしまうという問題が生じます。開発人員がいない、足りないためにスケジュール通りに進行することが困難になりと、業務全体に大きな影響が出てきます。

こうした開発リソース不足が長く続くと、企業に対する社会的信頼も落ちてしまうだけでなくプロジェクト内の開発人員間でも不平不満、疲労が蓄積し業務内でも歪みが生まれやすくなります。このような状況を放置すると、開発チームの離職率が高まり更に一人一人の作業負荷が高くなることによりチーム崩壊につながりかねません。また仕事を依頼しても納期までに納品できないなど、信頼を失ってしまうような問題が多く生じてしまいます。こうした問題が起きる前に、しっかりと自社の開発リソース不足を把握し改善する必要があります。

人材が足らず個々の負担が増える

開発リソース不足・人員不足はIT業界のみに関わらず、どんなジャンルの職種であっても非常に大きな問題となっています。IT関連の業務では、プロジェクトマネージャーやエンジニアなど、職種により可能な仕事内容が異なります。また、業務内容によってはこれまでのスキルや経験などが必要になってくるため、誰しもが携わることが出来るという訳ではありません。

しかし、開発リソース不足・人材不足が顕著に出てしまうと、自身のレベル以上の業務を行わなくてはならなくなったり、様々な業務を同時進行で遂行しなくてはいけなくなったりします。これより個々の負担が何倍にも増え、パフォーマンスも低下してしまうでしょう。業務中のミスが増えたり体調管理が疎かになったり悪循環に陥ってしまいます。

開発リソース不足に陥る理由

開発リソース不足は、どんな企業でも必ず陥るといっても過言ではないほど日本企業全体が抱える大きな構造的問題です。企業規模などにより開発リソース不足が起こってしまう状況などとは異なり、その理由も様々です。もちろん必ず開発リソース不足になるという訳でもありませんが、「うちの会社は絶対に開発リソース不足にはならない」という安心感はとても危険です。

開発リソースは充分な余裕があると、責任者であればあるほど思いがちですが。現場のエンジニア、コーダーは、慢性的な高い稼働率、負荷があっても我慢して全員がフル稼働しているなんてことは良くあります。このようなケースですと、何かの拍子に突然の大量離職や、重要なマネージャークラスの離職により一気に開発チームが崩壊する何てことは良くあります。

このように様々な条件により陥ってしまうリソース不足。その中でも、特に多くの企業で経験があるであろう不足理由の3つをご紹介いたします。

急な大型案件で開発者不足になった

自社内の業務のみであれば、開発リソース不足になることはありませんが。急遽大型のプロジェクトや案件依頼が入ってきてしまったとき、自社に在籍している開発者のみでは対応ができないという開発リソース不足。現在はただでさえ多くの企業が人員不足に陥っているため、すぐに対応が出来ません。

そのため、こうした大型プロジェクト案件が入ってきてもすぐに人員を確保し対応できる企業は少ないのが現状です。企業にとってのチャンスにもなる大型プロジェクト案件ですが、開発リソース不足のために泣く泣く案件をお断るするという企業も少なくはないでしょう。また、マネージャークラスのスタッフが現場を知らず、こうした大型案件を安請け合いしてしまう場合もあります。

一度受注してしまうと断ることもできなくなり、必死に業務を遂行していくしか選択肢はありません。開発者が不足してしまうと、前述した通りスケジュール通りの遂行が出来ず大もしくはそれ以上に前に現状リソースの徹底した確認や把握、現場の声をしっかりと聞き改善策を取りまとめるなどして、このような事態にならないよう予防することが大切です。そのため、現場のエンジニアとマネジメント、責任者の人間との確かな連携が必須となるでしょう。

開発者の離職

年々新しい若手がIT業界に入社し日々成長を遂げていますが、それと同様、もしくはそれ以上に経験豊富な開発者が離職しているという現実があります。これには大きな理由が2つあり、まず1つは進化の速さです。IT業界は非常に大きく発展しており、技術進化もめまぐるしいスピードで進んでいます。

こうした変化に対応出来るようにするためには、常に学ぶ努力が必要です。そのため体調管理が疎かになってしまったりする場合もあるでしょう。ITに限らず様々なテクノロジーが進化を続けていますが、IT技術の進化や変化はその中でもトップクラスのスピードで変わっていくため、体を壊したり心身ともに疲労感が抜けないという理由から離職をしてしまう方もいます。

もう1つの理由が開発者の高齢化です。これは日本全体で特に大きな問題となっており、経験を積んだ有能な開発者が高齢により離職を余儀なくされるという事例は非常に多くあります。また、企業によっては定年後も働けるところもありますが、こうした進化のスピードに追い付くことが出来ず、結果として退職するという方も少なくはありません。

このような開発者の高齢化は、企業がどれだけ努力しても防ぐことのできない問題となっており、IT業界だけではなく、様々なジャンルの職業で大きな課題として取沙汰されています。

人件費の高騰で募集をかられない

これもIT業界に限った話ではありませんが「人が足りないなら募集をかければいいのではないか」と多くの方が思うでしょう。しかし、人件費が大きく高騰している現代では、そう安易に新しい人材を募集することはできません。社員のお給料は固定費用負担となりますが、実はこれが経営を圧迫し倒産に陥る企業は少なくないんです。

人件費に見合った利益が見込めなかったり、IT業界では多額の開発費用がかかるスタートアップ時から陥るケースもあります。立ち上げ当初は当然利益はありませんし、IT業界では大きく利益が出るのは非常に時間がかかります。そのため、会社が軌道に乗る前に経営が破綻してしまうという事もあるでしょう。

また、新規採用をしようと思っても、今はどの業種・ジャンルも人手不足のため、多くの人材を確保するために給料を上げたり福利厚生の充実を図るでしょう。また、応募をする際も費用が掛かってしまいます。いい人材を雇い入れるためにはそれなりの人件費がかかってしまうでしょう。

しかし、その余裕がないという企業は非常に多く、新しい人材を確保することが困難となっています。競合業者がかけた応募よりも好条件にすれば、また他がそれよりもいい待遇での募集をかける、そしてそれをみた別の業者がそれ以上の待遇や条件を付けて応募をかけるなどしており、常に追いかけて追いかけられてといういたちごっこの状況ですので、開発者リソース不足に拍車がかかってしまいます。

開発リソース不足の解決策とは

様々な理由から陥ってしまう開発リソース不足。その解決方法は様々あり、企業により最適なやり方や取り入れ方法は異なります。他企業がうまくいったからといってそれが自社に通用するとは限りません。自社の企業形態や規模、主に不足しているリソースは一体何なのかを明確にし、どのように解決していけばいいのかなどをしっかりと検討してください。

ここでは、開発リソース不足の主な解決方法10選をご紹介致します。まずは自社に足りないのは何なのか、どこを補えば問題が解決するのかを把握することから始めましょう。そこがハッキリと分かれば、最も適した解決案に辿り着けるのではないでしょうか。

外注

社内の開発リソースが足りなくなった場合、案件として業務を外注するのも一つの方法です。人材不足に一番有効な方法と言えるでしょう。外注依頼をすることにより、社内リソースに負荷を加えることなく他業務をしっかりとこなしていくことが出来るようになります。

外注はプロにお任せすることが出来るため、よほどのことがない限りは大きなトラブルなどもなく安心でしょう。コストはかかってしまいますが、その分他業務のスムーズな進行が可能になり、社内の負担は非常に軽くなります。

外注を依頼する場合は、依頼する業者の選別・選定がとても大切になります。企業同士の相性、依頼をお願いする業者の得意分野や不可能な案件などを把握することが肝心です。「有名な業者だから」「大手企業で安心だから」という安易な理由で外注をお願いしてしまえば、折角コストをかけても満足いく結果は得られないかもしれません。

どういったことを依頼するのか、そのためには何を基準に業者を選ぶのかをまずは明確にし、企業規模だけでなくその業者特有の強みや売りを知り、安心してお任せできるところを見極めることが大切です。

クラウドソーシング

最近多く聞かれるクラウドソーシング。サイト上で依頼、受注、納品まで全て完結できるため多くの方が利用しています。その背景には在宅ワークやリモートワークが急増したことにより、自宅にいながら仕事をするというスタイルが浸透してきたことが関係しています。

これまでは、「仕事=職場に出勤」というのが一般的でしたが、ネット普及やコロナ禍の影響から、在宅での仕事というスタイルが定着してきました。また、パソコン所有家庭も一昔前に比べ多くなってきたため、こうしたネットを駆使した仕事というのが様々なジャンルの職種で注目を集めています。

クラウドソーシングでは実に様々な案件依頼が可能です。IT業界ではどうしても拘束時間が長くなってしまったり、時間通りの就業が難しい面があります。そのため、様々な事情で働きたいけど働けないという方が多く、有能なスキルを持った方が活躍の場を見つけることが出来ませんでした。

しかし、クラウドソーシングではそういった専門スキルや経験豊富な方に依頼を行うことが出来ます。また、初期費用や月額利用料などがかかる場合がある業者に対して、クラウドソーシングでは依頼した案件に対する費用のみとなるのでコスト面でも重宝されています。初心者でもできる簡単な案件から、プロのスキルが必要なものまで、自社に合うクラウドソーシングの活用をぜひ探検討してみましょう。

新規採用・求人

慢性的に人員の数に大きな問題を抱えている場合は、外注やクラウドソーシングに頼るより社内の人材を増やすことが一番最適と言えるでしょう。外注やクラウドソーシングの場合、契約や依頼内容により異なりますが、短期視点では開発リソース不足の解消が可能ですが。長期視点では、安心することが出来ません。

新規プロジェクトなどの際にのみ、急遽人材が不足してしまった場合は非常に有効的手段ですが、慢性的に人手不足な企業の場合は、求人広告を出したり自社HPなどで応募情報などを掲載し、新しい人材を募集した方が根本的な解決へとつながるでしょう。

前述でご説明した通り昨今は人件費が高騰しているため、簡単に新規募集をかけられないという問題がある企業も多いのではないでしょうか。確かに人材を新しく雇用する場合、人件費のほかにも様々な費用がかかってしまいます。しかし、新規採用をし人員を増やすことで、遂行スピードを上げることや業務拡大を図ることが出来るようにもなります。

そのため、最初は金銭的に厳しくなってしまっても、長い目で見れば新たに従業員を増やすという方がいい企業もあるでしょう。自社はどんな状況なのか、人を雇い入れてからの計画や業務に関する変化などの目安を出してみると、新規採用・求人が最適かどうか判断できるようになります。

中途採用

上記に記載した「新規採用・求人」と同じような解決方法になりますが、IT業界では中途採用が非常に多くなってきています。中途採用の場合、元からある程度のスキルや知識、経験を有している方がほとんどです。そのため、即戦力として業務に携わることが出来るので様々な企業から求められている貴重な人材となっています。

新規採用をした場合に必要な教育時間や費用などが大幅にカットでき、また、現在進行しているプロジェクトなどにも戦力として加えることが出来ます。現在では、ITに限らず自動車業界や飲食業界の大手などでも率先的に中途採用を行っています。

中途採用を行う際には、いくつかの注意点もあります。その大きな一つが給与です。以前の給与水準に合わせる必要があり、これまでよりも低くなってしまえば有能な人材は入ってこないでしょう。社内給与の水準もありますので、前企業でもらっていた給与と、自社の給与とを比較し適正な金額を出す必要があります。

後々のトラブルにならないよう、金銭面はまずしっかりと双方納得できるようにすることが大切です。また、雇用期間も決めておく必要があります。採用後どのくらいの期間働けるのかなどを把握しておかなければ、任せられる業務内容やプロジェクトなども変わってくるでしょう。新規採用と違い様々な手間はありますが、すぐに選ry得になる人材が欲しい場合は、中途採用を積極的に行っていくといいでしょう。

人材育成

新しく雇用した人はもちろんですが、様々な人材をこれまで以上に教育することで、開発リソース不足を解消できる場合があります。一人一人の能力を高めることにより、扱える業務や携わることのできる内容が増え、業務の遂行スピードも格段に上がるでしょう。プロジェクトマネジメント力や生産性を高めることもできます。

また、社員同士のコミュニケーション力をさらに強化することで、円滑な業務遂行を行うことが出来るようになるでしょう。個々の能力を高めつつ、チームの結束力を高めることがリソース不足解消に繋がり、企業としてもワンランク上のレベルへと向かうことが出来るようになります。

人材育成をするためには、研修を行ったり勉強会を開いたりする必要があるため、時間の確保や費用が掛かるのがネックとなるでしょう。様々な面で最初はマイナスな要素が増えてしまいます。しかし、時間はかかりますが人材育成に力を入れることで、将来性は高まり企業のレベルは上がります。

また、育成することで業務拡大が可能になり、社員一人一人の給与も上げられるようになるでしょう。そのため、企業にとっても社員にとってもプラスになる面が非常に多くなります。すぐさま効果が出るという方法ではありませんが、長く努力することで開発リソース不足を解消し、企業も社員も成長できるようになります。

オフショア開発

「オフショア開発」とは、一部の業務やシステム開発などを海外の子会社や他海外関連サプライヤーなどを通じて委託する方法の事です。オフショア開発を行うことで開発リソース不足の解消になり、コストも抑えることが出来ます。人件費が安く労働力が豊富な海外では、こうしたオフショア開発が非常に盛んになっており、日本でも様々な企業が導入しています。

日本国内でのみのリソース供給は非常に困難となっており、この状況は年々悪化している傾向があります。そのため、海外の力を借りるオフショア開発は、開発リソース不足解消のためにとても有効的です。

また、このオフショア開発が盛んなアジア諸国では、委託先の技術の向上やノウハウの蓄積による手法の成熟化などが非常に進んできており、これもまた活用すべき理由の一つとなっています。2000年代の後半ころからこのオフショア開発は注目を集めており、日本に限らず欧米などでも多く取り入れられています。

人材、費用、機材のメモリやCPUなど、様々なリソース不足を一気に補うことが出来るオフショア開発は、今後もさらに発展していく方法となるでしょう。海外とのつながりも生まれ、グローバルな社会に非常に最適な方法となります。

機材導入

人員が足りていて費用に多少の余裕がある場合、機材を新たに導入することで容量などのリソース不足を解消することが出来ます。新しい機材を導入することにより、業務の遂行スピードも上がり効率のいい作業が可能となるでしょう。今まで以上に業務をスムーズに行うことが出来るようになれば、業務拡大も可能となる場合があります。企業規模や現在の人員の数などにもよりますが、少しでも導入できる余裕があれば、まずは新しい機材を入れてみるといいかもしれません。機材を導入してからの予定や計画などは明確にしておきましょう。

新たな機材導入をしても、すぐに今まで以上に活動できるとは限りません。しっかりとした活用方法の徹底、社員全体への周知、新たな機材に関する教育や研修など、多くの時間や手間がかかります。最初は慣れずに四苦八苦するかもしれません。しかし、新しい機材を導入することにより業務スピードの向上、社員の負担や拘束時間の軽減などのメリットもあります。どんな方法でも導入してすぐうまくいくとは限りません。ですが、上手な活用方法を見つけ出すことで、リソース不足を補いこれまで以上に高いクオリティを実現出来るようになるでしょう。

外部パートナー企業との連携

オウンドメディア運営を主としている場合、外部パートナーとの連携でリソース不足をしっかりと補うことが出来るようになります。「外注」に似た方法にはなりますが、外部パートナー企業を決め、そこだけに委託、依頼を行うことで信頼性も高まり長く開発リソース不足を解消し続けることが出来るようになるでしょう。

オウンドメディア運営では、場合によっては外部パートナーに運営までを任せられる場合もあります。そのため、社内リソースを十分に補うことが出来、他業務を同時に遂行していくこともできるようになるでしょう。

新たに人材を雇う余裕がない、機材導入をする費用がない、リソース不足を解消するために何をすればいいのか分からない、という場合、まずはこうした外部パートナーと連携を行うことが最も適切な方法となるでしょう。企業によってはリソース不足を解消するための方法、それに伴う研修や講義などをプロの講師の方を呼び、定期的に開催してくれる外部パートナーも存在しています。

連携することで自社内のリソースを補い、最適なリソース不足解消方法を導き出すことが出来るようになるかもしれません。自社内だけに留まらず、外部の力を借りることで企業としてのレベルも上がり、業務レベルも格段にアップしていくでしょう。

業務縮小

開発リソース不足に陥る理由の一つとして、企業規模よりもさらに大きなプロジェクトや業務、レベルの高い内容を行っていることがあります。そのため、今現在の業務は、自社に対してどの程度の業務となっているのか、適切な業務規模はどのくらいなのかをまずは明確にし、全体を見直す必要があるでしょう。

開発リソース不足を解消するためには、業務を縮小する必要が出てくる場合もあります。業務縮小を行うと、もちろん利益も低くなる可能性も高くなります。そのため、縮小するのは良く考え様々な計画を立てる必要があるでしょう。開発リソース不足だから業務を縮小する、と簡単に決めることはできません。

業務縮小をすることで開発リソース不足をどの程度補えるのか、その他のメリット、また、デメリットが生じた際にはどのように補えばいいのかなどを最初にしっかりと確認しておく必要があります。縮小することにより、開発リソース不足よりももっと大きなデメリットが発生してしまう場合もあるため、一概に一番いい方法とは言えません。業務縮小は最終手段の一つとなるでしょう。上の人間だけで判断せず、現場の声を聞きながら適切な判断をすることが必要となります。

給与見直し

開発リソース不足で最も懸念されているのが人材です。昨今では人件費が高騰しているため、不足している人材を補うために新しく雇い入れることも難しい企業が非常に多くなっています。そのため、今現在の会社の人材は非常に貴重な財産にもなるでしょう。

少子高齢化がすすみ、労働力が年々低下している日本では、IT業界に限らず様々なジャンルの職種で人材不足が大きな問題となっており、今の人材をどれだけ減らさず営業していくかが課題となってきています。その中でも特に有効なのが給与の見直しです。

勤続年数によりある程度の給与アップはありますが、それだけでは社員に対しての大きな魅力にはなりません。「人材育成」とのつながりが出てきますが、能力を高めるごとに給与の見直しを行ったり、成果を上げるごとに一定の賞与を与えたりすることで離職を阻止し、今以上の人材リソース不足を抑えることが可能となるでしょう。

こうした目に見える見返りは社員一人一人の意欲を高めることもでき、企業として業務に対する高いクオリティを確保することが可能となるでしょう。新しい人材や機材、外部の協力も大切ですが、まずは自社内の人材を第一と下施策を考えてみてはいかがでしょう。

避けられない日本の労働人口減少問題

日本では、様々な業界において人材不足が非常に大きな問題として取り扱われてきました。その背景には子供の数の減少や超々高齢社会になってきたため、労働人口が減少し人を集めるのが困難になってきたためとされていす。少子高齢化社会になってしまった原因は様々ありますが、どんな対策を行ったとしてもすぐに改善し効果を実感できるようなものはありません。

さらに、このまま何の対策も講じずにいけば少子高齢化はどんどん進んでいき、およそ40年後には約4割を超える労働人口の減少が起こるとされています。現在、定年以降の就労や女性の社会進出が増えてきたため若干の改善はみられていますが、それでもその場限りの対策にしかならず根本的解決とは程遠い状況です。

こうした労働人口減少などから、IT業界は人材確保が非常に困難となってしまいました。IT関連事業が発展してきたのはおよそ半世紀ほどです。その間に市場は急速に拡大し、また昨今では、様々な業種でAIやコンピューター導入が増え、多くのプログラムやシステム開発が求められてきました。

こうした市場の急成長に人材が追い付かず、mおさらに今後拡大していくと予想されています。そのため、外注やクラウドソーシング、外部の企業など、その場しのぎで国内に留まった解決方法では間に合わなくなるでしょう。将来的なビジョンも見えなくなり、結果的に段々と人材不足によるアクシデントやトラブルなども増えてしまいます。

世界中から注目を集めているベトナムオフショア開発

こうした人材不足、労働力減少という問題を解決するために非常に注目を集めているのが、リソース不足の解決方法でもある「オフショア開発」です。人件費を含む様々なコストを抑えつつ、安定した開発プロジェクトを行えるオフショア開発は、まさに今現在の日本のIT業界になくてはならない取り組みとなっています。

オフショア開発の委託国は様々ありますが、その中でも突出しているのがベトナムです。オフショア開発の拠点として、なぜベトナムが注目を集めているのか、他と何が違うのかを詳しくご紹介致します。

経済の成長率と人口の増加率

ベトナムは、世界的に最も経済成長率の高い国の一つです。また、人口およそ9000万人以上で、そのうち約65%が35歳以下、つまり、労働力に適した若年層、これから社会に出る若い層が中心的な国となっています。年々経済が発展してきており、若年層が潤沢なベトナムでは10万人以上のIT開発者、8万人以上のコンテンツスペシャリストが存在しています。

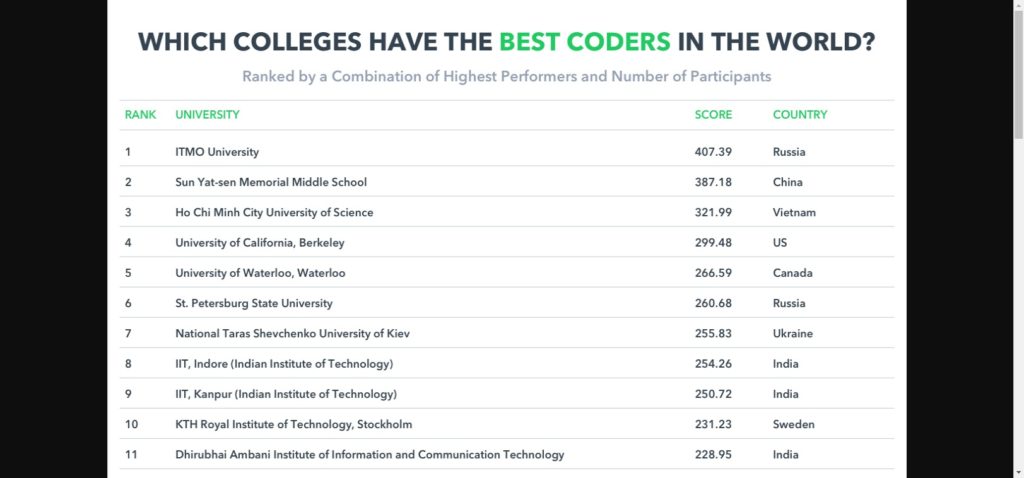

ベトナムでは、日本とは逆にIT人材がどんどん増加傾向にあります。さらに、欧米や日本などよりも早い段階からコンピューターの世界に入り、学生のうちからコンピューターサイエンスに非常に強い関心を持っているのも大きな特徴でしょう。そのため、若いうちから国際的に有能な人材が揃い、高い技術、スキルを持ったIT人材が増えています。

政府主導のIT産業成長

ベトナムは、政府がIT業界に非常に強い関心を持っています。ベトナムは一党制で、常に政治的にも安定した国の一つです。政治が安定しているという事は、すなわち国全体が安定しているという事に繋がります。くした環境の下で、政府はIT分野での外国投資と成長を促す政策を打ち出しています。

それは、「外国企業の誘致に積極的になっている」ということです。さらにIT企業への税制優遇と助成金などといった支援は、外国企業がベトナムでビジネスを行う上で強い信頼性があります。政府や国が安定していなければ、いくらオフショア開発の技術が素晴らしいものであっても、ビジネス上のリスクが非常に高まり危険です。こうした面からも、ベトナムは国を挙げて臨んでいるため強い安心感と信頼を感じることが出来るでしょう。

世界のオフショア開発市場1位

米国不動産企業調査では、2016年ベトナムが様々な国を凌駕しオフショア開発市場のトップに立ちました。さらに2016年には2年連続してパイオニア部門で世界のトップとなっています。より成熟したカテゴリーの一つでもあるBPO提供部門では、6位の中国や11位のインドを追い抜き大きく差をつけています。

ベトナムがこうして評価されている理由の一つには、コストパフォーマンスの高さで総合1位であるということが関係しています。コストを抑えるという部分だけではなく、高いクオリティ、それに相対するコストパフォーマンスが圧倒的に素晴らしく、高度なクオリティが求められる開発では他国に比べ最大50%以上ものコスト低減が可能となります。

多分野開発でのサービス提供が可能

プロジェクト規模や開発内容に関わらず、ベトナムでは多岐にわたるITスキルがあり、そのどれもが非常に高度で素晴らしいものです。オフショア開発では、企業の新規プロジェクトなどはもちろんのこと、スマートフォン専用のアプリやゲーム、人工知能や組み込みソフトウェア開発など、どんな分野でも可能なところが非常に魅力的です。

優れた製品設計や独創的な研究開発、優しいプログラミング言語など高いITアウトソーシング能力があるベトナム。日本企業の大手でもある東芝やパナソニック、ソニーなどもベトナムオフショア開発を活用し、企業として成長を遂げています。

こうしたベトナムオフショア開発を成功させるためには、ベトナムと日本をつなぐ人材が必要です。メリットも多く企業にとって非常に取り入れやすいベトナムオフショア開発を行ったとしても、正確にコミュニケーションをとり架け橋となる存在がなければ成功は難しくなります。

国策としてIT人材育成に力を入れているベトナムは、人件費が日本の1/3という高い魅力があり、リソース不足に悩み今すぐにでも取り入れたいという企業もあるでしょう。まずはベトナムオフショア開発を知り、自社との相性や開発プロジェクトの計画などを明確にし、シミュレーションを行うところからはじめるとより確実に成功へと進めるでしょう。