現在、多くのアプリがありますが、皆さんの中には「こんなアプリがあったらいいな」と思ったことがある方もいるのではないでしょうか。とはいえ、自分でアプリを開発するなんて出来るわけがないと思っている方もいるでしょう。

これまで専門的な勉強をしてこなかった方でも、アプリ開発の勉強をする方法はないのでしょうか。もし独学で勉強することができるなら、アプリ開発も夢ではありませんよね。

そこでこの記事では、独学でアプリ開発を勉強する方法やその時の注意点などについても解説していきたいと思います。

独学でアプリ開発を行う時の勉強法

アプリ開発には、最低限身につけなければいけない知識があります。その知識をどのように身につければいいか分からない方もいると思います。そこで、初心者向けに必要な知識を身につけるための勉強法をご紹介していきます。

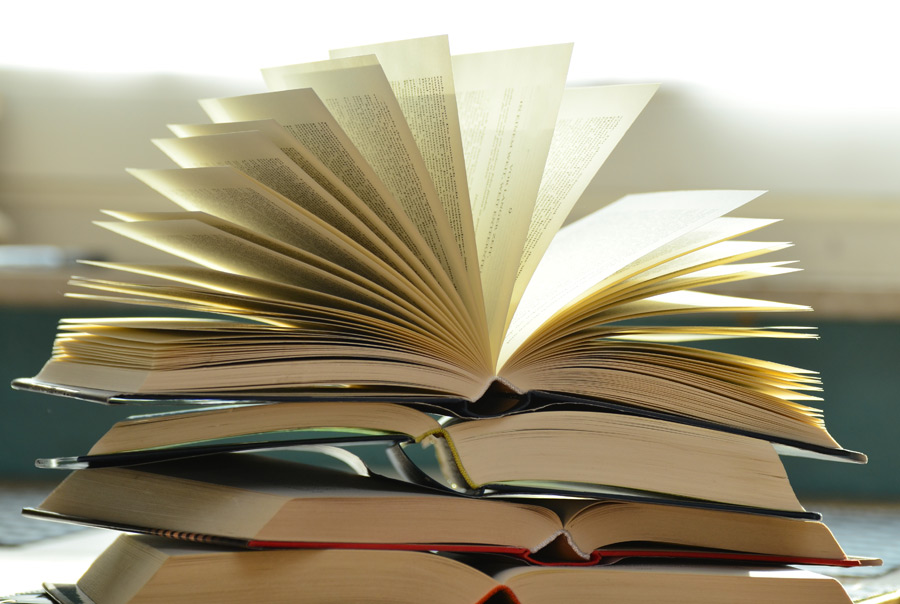

書籍を利用する

本屋などに行くと、アプリ開発に関する書籍がたくさん並んでいます。上級者用から初心者用まで、プログラミングに関する専門誌は多く取り揃えており、一つに絞るのが難しいくらいですが、自分に合いそうな書籍を見つけて勉強するのがいいでしょう。

書籍で学ぶメリットは好きな場所や好きな時間で勉強ができるところです。また読んで覚えていくだけでなく、読みながら実践できるのも書籍ならではではないでしょうか。

無料の学習サイトを利用する

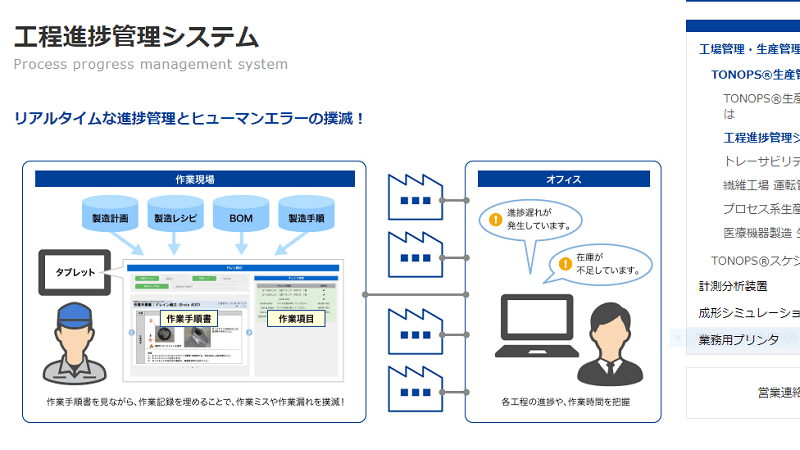

次にご紹介するのは無料の学習サイトを利用する方法です。3分から4分程度の短い動画を見ながら勉強出来る学習サイトや、開発に必要な知識を設問にして、それを回答しながらゲームのような感覚で知識を身につけていけていく学習サイトなど、誰でも知識を学ぶことができるさまざまな学習サイトが無料でWEB上に公開されています。

公開されているほとんどのサイトが、フレームワークやプログラム言語といった基礎中の基礎から教えてくれますし、サイトによっては「Kotlin」や「UIKit」といった、プログラムに関する最新知識について解説してくれる学習サイトもあるので、プログラミングに関する知識が乏しい未経験の方でも、基礎からしっかり身につけることができるでしょう。

いろいろなサイトがあるので、自分に合ったサイトを見つけて勉強するようにしましょう。

プログラミングの専門学校に通う

もし独学で勉強するのが挫折してしまいそうと感じたら、専門スクールに通うのがいいでしょう。プログラミングの専門学校では、アプリ開発に必要な知識をピンポイントで学ぶことができ、学校によっては就職や転職などをサポートしてくれる学校もあります。

デメリットとしてはコストが高くつくことでしょう。もし時間的にもコスト的にも余裕があるのであれば、専門学校に通って知識を学ぶ方法を選択してもいいでしょう。

独学でアプリ開発を勉強する流れ

まず独学で勉強するには、自分がどのようなアプリを開発したいのかを決めて行うのが効率がいいでしょう。自分が作りたいと思うアプリに必要のない知識を学んでも時間の無駄になります。ここからは、独学する流れを解説していきます。

開発してみたいアプリを決める

一番始めに行うのが、どんなアプリを開発したいかを決めることです。アプリには多くの種類がありますが、そのアプリによって開発方法が変わってきます。そのため、まず開発したいアプリを決めて、そのアプリ開発に必要な知識を学んでいくのがいいでしょう。

開発に必要なプログラミング言語を勉強する

開発してみたいアプリを決定したら、そのアプリの開発に必要なプログラミング用語はどのようなものがあるのかを勉強しましょう。プログラミング用語も非常にたくさんあります。開発したいアプリに合ったプログラミング用語というのが必ずあります。

またプログラミング用語には初心者が扱いやすいものもあるので、自分に合ったものを選んでそれのみを勉強するのがいいでしょう。

試しにサンプルを作ってみる

そうしたら一度サンプルを作ってみましょう。実際にサイト上には多くの流れを記載した学習サイトがあります。それらを真似して流れを把握していきます。いきなり開発を行うと途中で手が止まってしまうことも予想されるので、何度か試作品を開発しどのようなこのが出来上がるか見てみるのがいいでしょう。

実際に作りたいアプリを開発する

ある程度の流れをつかめたら、いよいよアプリ開発です。はじめのうちは簡単なものを作るのがいいでしょう。コツをつかんできたら、こだわりのある細かいアプリを作るようにしましょう。

アプリ開発を独学で練習する手順

初心者がアプリ開発の練習をする方法でおすすめは、サイトや専門誌などに掲載されているコードを自分なりに変更して練習する方法が一番覚えやすいでしょう。

例えば「デザイン」や「機能を追加」するなど、もともと出来上がっているサンプルコードを変更して完成まで作り上げていくことで、完成までの流れも覚えることができるでしょう。ではその流れを解説していきます。

デザインの変更

まずはデザインの変更です。コードを変更することで、色や構造などを変更することができます。自分好みのデザインに変更してみましょう。自分好みのデザインが決まっていればいいですが、アプリ開発をする際には一番悩む部分かもしれません。もし良いデザインが思いつかない場合は、見本を利用して先に進みましょう。

追加したい機能を実装してみる

今度はアプリに実装したい機能を追加してみましょ。始めは簡単なもので試して、慣れてきたら複雑なものを実装していくような感じでいいでしょう。

簡単な機能というのは、ボタンの追加やボタンを押したときに表示される機能で、1つか2つで構わないので、必要と思うものを入れてみましょう。もし問題なく追加できたら、次回以降はもっと追加機能を増やしてもいいかもしれません。

実装が難しい機能もあると思われるので、実装方法を調べながら行いもし難しくても自分のスキルをあげるための勉強にもなります。

実際にリリースの作業をしてみる

ここまで完成させたら、実際にリリースの作業を行ってみましょう。各ストアに掲載できるように申請を行い、審査の結果を待ちます。審査に通ればいいですが、もし審査に通らなかった場合でもその理由を知り次回以降の参考にしましょう。

アプリ開発を独学で上達させるための勉強法

実際アプリを作り上げることができたあと、今よりも自分の実力をあげるためには実績を積んでいくことが一番です。実績を積むというのは、自分でアプリの開発を行うのではなく、アプリ開発をしてほしいという依頼を受けて、それを実際に行う方法です。実際に依頼を受けてサプリ開発を行う方法としては以下の方法があります。

知り合いからに依頼を受ける

この方法であれば、お金も発生せず気軽にアプリの開発が出来るでしょう。また、万が一完成させることができなくても、さほど問題が生じないかもしれません。自分のペースで作業を行うこともできますし、誰にも頼らない環境で開発を進めていくので、自分のスキルアップにも必ず繋がっていきます。

クラウドソーシングサイト

サイト内には、大小さまざまな依頼が掲載されています。そのため、現在の自分の実力にあった依頼を受けることができます。もし依頼者が希望する通りのアプリを作り上げることができたら、自身にもなりますしモチベーションにもつながるでしょう。

ただし、他の企業や個人からの依頼になり、そのための報酬も発生するため、途中で開発を辞めてしまったり、依頼者の希望通りのアプリを作り上げることができなかったとなると、大きなトラブルになってしまうので、その点だけは注意しましょう。

アプリを開発を独学で学ぶときの注意点

これまで、独学でアプリ開発を行う方法について解説してきましたが、ここからは独学でアプリ開発を行う際の注意点について解説していきたいと思います。アプリの開発は、誰でも可能ですが、決して簡単なものではありません。最後まで挫折することなく完成までたどり着くためには、いくつかの注意点を克服しなければいけません。それではご紹介していきます。

失敗するのは当然だと割り切って勉強をする

アプリ開発にはエラーやバグはつきものです。実際にアプリ開発を始めると、さまざまなバグやエラーに悩まされることが数多くあります。実際エンジニアを本職としている方たちも、エラーやバグに悩まされることはよくあることなのです。そのためバグやエラーがあったとしても失敗だと思う必要はありません。逆にアプリのリリースまでにエラーが見つかったことを喜ぶくらいがちょうどいいかもしれません。失敗することは当たり前くらいに考え、一つひとつ解決しながらアプリの完成を目指してみてください。

毎日勉強する時間を作る

どのくらいの時間でも構わないので、必ず毎日勉強する時間をとるようにしましょう。プログラミングの勉強は他と違い、目で見るよりも実践していった方が覚えやすいという傾向にあります。そのため、一日二日行わないと、それまで勉強してきたことを忘れてしまいまた一から勉強をし直さなければいけなくなります。勉強期間が数日空いてしまい、勉強したことを忘れてしまってはモチベーションが下がり途中で投げ出してしまうきっかけをなってしまいます。

時間がない時はそれまで勉強してきたことの復習でもいいですし、もし時間があれば新しいことを勉強していく感じでいいでしょう。とにかく毎日プログラミングに関わることが、より短い期間で知識を身につけることができる方法となっていきます。

学習サービスは無料のものを利用する

学習サービスにはいろいろなものがありますが、まずは無料の学習サービスを利用することをおすすめします。無料のものは基礎中の基礎を学べるものがほとんどです。有料のものにも基礎を学べるものはありますが、より専門的な知識を学ぶものが多いです。

そのため、初心者の場合は無料のもので十分といえるでしょう。もしアプリ開発のノウハウを覚え、より上級レベルのアプリを作ってみたいと思ったときに、有料サイトを利用するといいでしょう。

質問サイトを活用しよう

プログラミングに関わらずどんな勉強でもそうですが、独学というのは何かにつまずいてしまうと続けていくことが困難になってしまう場合があります。そんな時のため、質問サイトを有効活用するといいでしょう。

プログラミングは人気の職業のため、プログラミングに関わる質疑応答サイトは数多くあり、特に初心者が疑問に思う、基本的な部分を解説してくれているサイトがいくつも存在します。もし勉強していくうえでつまずいてしまった場合は、そのようなサイトを活用して解決していきながら勉強を進めていきましょう。

独学でアプリ開発を学ぶおすすめの学習サービス 6選

それでは初心者の方におすすめの、無料でプログラミングを学べる学習サービスをご紹介していきます。

paizaラーニング

paizaラーニングは、3分動画と練習問題によって効率的にプログラミングを学べる学習サービスです。また、エンジニア向けの就職支援サイトでもあるため、転職を視野に入れたプログラミング学習が行えます。幅広い講座が用意されており、環境構築が不要なため講座を見た後はその場でコードを書くことも可能です。また、わからない点はエンジニアに質問できます。

シラバス

シラバスは、Webアプリケーションやデザインの開発方法を学べる学習サービスとして知られています。WordPressを活用したWebサイトの制作やRuby on Railsを活用したWebアプリ開発に特化しており、 無料で利用することができるうえ、環境構築の方法やWEBデベロッパーツールの使い方なども学習することができます。基本的にはサンプルの真似をしながら学習していく形式なので初心者の方にもおすすめの学習サービスです。

CODEPREP

CODEPREPは、ブックと呼ばれる学習コンテンツを利用し、学びたい部分だけを学ぶことができるプログラミング学習サービスです。複数の問題集が用意されており、約10分程度で終えることができる穴埋め形式の問題になっているため、時間のない方でも効率的にプログラミングを学ぶことができます。

また、自由編集モードという機能がついており、この機能を使えば自分で自由にコードを書くこともでき、ディスカッションボードを利用すれば、他のユーザーとでコミュニケーションを取ることも可能なので、ユーザー同士で質問しながらプログラミングを学んでいくことができます。

ドットインストール

ドットインストールは、コンテンツごとに3分の動画にまとめられており、それを見ながらプログラミングを学べるプログラミング学習サービスです。CSSやHTML、RubyやJavaScriptなど、アプリ開発に必要な言語の動画を提供しており、有料・無料のサービスがありますが、初心者が必要とする基礎の学習であれば。無料で問題なく習得することができます。短い動画で学べるため、空いた時間を活用して手軽に学習を進めることができるでしょう。自分でしっかり計画をたててすすめていきましょう。

Progate

Progateは、イラストを中心とした学習方法でプログラミングを学ぶことができるプログラミング学習サービスです。非常にわかりやすいスライド方式を採用しているので、自分のペースで少しずつ学習を進めることができるでしょう。また、実際にブラウザ上で開発をしながら学習することができるので、初心者でも手を動かしながらプログラミングの基本をしっかりと身につけることができる人気の学習サービスです。

Schoo

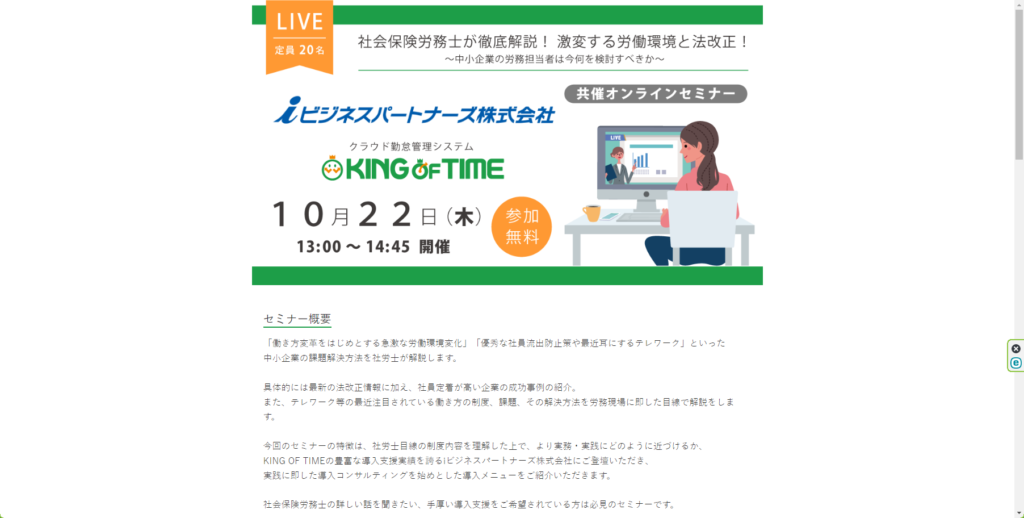

Schooは、オンライン学習サービスとなっており、リアルタイムでITスキルやビジネススキルといった授業を提供しています。

「未来に向けて今あなたが学んでおくべきこと」をコンセプトに、幅広いジャンルの授業を無料で発信しています。リアルタイムで授業を発信しているため、その場で分からないことや疑問点を質問することができ、同じチャンネルを見ているユーザー同士でコミュニケーションを取ることも可能なので、一緒にプログラミングを学んでいけるといったメリットもあります。

独学でアプリ開発を学ぶおすすめの本 5選

自分の好きな時間や場所で勉強できるのが書籍になります。数多くの書籍があるので自分に合った本を選んで勉強することが大事です。それでは、初心者におすすめの書籍をご紹介します。

独学プログラマのためのAIアプリ開発がわかる本

この書籍は、AIアプリを開発してみたい人に特化した内容の書籍となっています。AIと聞くと難しそうなイメージがありますが、本書では難しい専門用語や内容をできるだけ記載しないようにしているので、難しい知識を必要とせず最低限の知識だけでAIアプリを開発するための方法を学ぶことができます。保守しやすく優れたコードを学ぶというよりも、まずは独学でアプリを開発してみたいという人におすすめな1冊と言えるでしょう。

知識ゼロからのWebアプリ開発入門

「知識ゼロからのWebアプリ開発入門」は、アプリ開発でよく使用されるプログラム用語「Ruby on Rails」を学ぶための専門誌になります。 「Ruby on Rails」によるアプリ開発の基礎が学べる内容となっており、「Ruby」プログラミングの基本からWebアプリケーションの仕組み、「Ruby on Rails」を使ったアプリの制作までをすべて解説しています。 Rubyを使ったアプリ開発を行いたいという方にはおすすめの一冊となっています。

絶対に挫折しない iPhoneアプリ開発「超」入門 第8版

「絶対に挫折しない iPhoneアプリ開発「超」入門 第8版」は、Swiftを使ったiOSアプリ開発について学べる本です。 Swiftを使って実際にアプリを開発しながら、実践的なスキルを習得することができます。また、画像も豊富に掲載されているため、初心者にもわかりやすいでしょう。 iPhoneアプリを開発してみたいという人におすすめの一冊です。

おうちで学べるプログラミングのきほん

「おうちで学べるプログラミングのきほん」は、プログラムが動く仕組みについて学べる本です。ハードウェアとプログラムの関係や、OSとプログラムの関係などを、実際に自分のパソコンで確認しながら学ぶことができます。これからプログラミングを学びたいと考えている人はもちろん、エンジニアとして働いている人にも役立つ内容となっています。

基礎&応用力をしっかり育成!Androidアプリ開発の教科書 第2版

「基礎&応用力をしっかり育成!Androidアプリ開発の教科書 第2版 Java対応本」は、Androidアプリ開発が学べる本です。Javaを学んでいる人を対象としており、ハンズオン形式でサンプルプログラムを開発しながらAndroidアプリ開発に必要な知識を学べる1冊となっています。 Androidアプリ開発の基本を体系的に学ぶことができるため、Androidアプリ開発の基礎力や応用力を身につけたい人におすすめです。

アプリ開発を学ぶおすすめのプログラミングスクール 3選

最後にご紹介するのがプログラミングを学べる専門スクールです。前述した方法よりもコストはかかってしまいますが、専門の講師が分かりやすく教えてくれるので、最終的には専門的な知識を身につけるだけでなく、身につけた知識を活かせる専門職にも就職することができます。それではアプリ開発に特化した、おすすめのプログラミングスクールをご紹介します。

tech boost

通学とオンラインの授業スタイル、どちらでも選べるのはtech boostです。プログラミング初心者でもカリキュラムを完走できるよう、プロのカウンセラーが学習コースや学習期間などを提案することが特徴です。講師全員が現役エンジニアだから、現場で活用できるスキルを身に付けられます。

tech boostには、スタンダードコースとブーストコースの2種類があり、スタンダードコースでは、投稿機能やログイン機能が搭載されたWebアプリケーションを制作します。それに対し、ブーストコースでは自身で要件定義を行い、オリジナルWebアプリケーションを制作します。カリキュラムではアプリ開発に必要なスキルを習得できることが強みで、受講期間は3ヵ月、6ヵ月、12ヵ月のうちからお好みの期間を選べます。

CodeCamp

現場で活躍しているプロから指導してもらえるのは、CodeCampです。オンラインのマンツーマンレッスンで、初心者から現場の即戦力となれるよう、丁寧に指導することが特徴です。カリキュラムは常に最新の情報にアップデートされるため、現場で求められる知識が身に付きやすいことがメリットとなっています。

さまざまなコースがありますが、アプリ開発に特化した学習をしたいなら、「オーダーメイドコース」がおすすめです。また転職したいと考えるなら、転職成功プログラムが採用された「CodeCampGATE」がおすすめです。これらのコース以外にも、「Pythonデータサイエンスコース」「Javaマスターコース」「Rubyマスターコース」といった特定のプログラミング言語に特化したコースも充実しています。

ポテパンキャンプ

現役のエンジニアが選ぶプログラミングスクールNO1に選出されているのが「ポテパンキャンプ」です。授業動画やサンプルコードが豊富に用意されており、初心者でも学習しやすいカリキュラムとなっています。

また転職サポートが手厚いことが強みとなっており、転職成功者のうち、Web系開発企業への内定率は100%となっています。そのため、プログラミング未経験者でも、高収入にキャリアアップしやすいプログラミングスクールとして人気を得ています。

まとめ

この記事では、アプリ開発の勉強方法や独学で勉強する時の注意点などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。プログラミングは未経験でも独学で勉強することはできます。もちろん難しい知識は厳しいかもしれませんが、書籍やサイトを利用してある程度は勉強することができるので、自分が続けていける方法で行っていくようにしましょう。

また、知識をつけていくためにはご紹介してきたようにいくつかの注意点があります。簡単にアプリを開発できるように思われる方もいますが、当然それなりの知識は必要になりますし、見て覚えるよりも実践して覚えることの方が多いかもしれません。

数日でも時間を空けてしまうとそれまで覚えていたことを忘れてしまうというのは、プログラミングにおいてはよくあることなので、しっかり時間を割いて勉強に取り組んでください。自分が一番だと思う方法で勉強に取り組み、知識を植え付けて自分なりのアプリ開発ができるように頑張ってみてください。