企業において、最も気を遣うと言っても過言ではないのが人材の雇用や人員配置、評価などといった人事に関する業務ではないでしょうか。働き方改革も大きく謳われるようになった昨今、従業員満足度(ES)についても重視されるようになり、雇用される立場の人々の意識も大きく変わってきています。

そのため、人事に関する業務も大きく増えているのはもちろん、より透明性の高いかつ実力に応じた人事評価が求められていることから、人事システムを積極的に導入する企業も増えてきているのが現状です。しかし、数ある人事システムの中からどのシステムを選択すればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、人事システムについて、概要や形態、種類をはじめ、メリットやデメリット、さらにはおよそ50もの人気人事システムについてご紹介いたします。

人事管理システムとは

https://www.pakutaso.com/20200526122post-27222.html 人事システム とは、その名の通り、採用をはじめ、人事評価、給与計算などといった、従業員に関する人事情報を効率的に管理することができるシステムのことです。人事業務全てに精通しているシステムはもちろん、特定の機能に特化したシステムなど、様々なものが存在しています。

人事システムの形態

人事システムには様々なものがありますが、大きく分けて次の3つの形態に分けることができるので、押さえておきましょう。

クラウド型

クラウド型とは、インターネット及びクラウド上に存在している自社従業員の人事情報を一元管理するシステムです。システム提供会社が提供しているサーバー上に人事情報を保管することになるため、インターネット環境さえあれば場所を問わず利用できるだけでなく、専用ソフトをダウンロードするような手間もないため、スムーズに導入できます。

オンプレミス型

オンプレミス型とは、自社のサーバーに専用ソフトをインストールすることで利用可能なシステムのことです。自社特有の事情に合わせてカスタマイズすることができるだけでなく、セキュリティの高さに安心できますが、初期コストが高くなるという面も持ち合わせています。

パッケージ型

パッケージ型とは、パソコンにダウンロードすることで使用するシステムです。オンプレミスとは異なりサーバーが不要な分、運用コストが低くなりますが、データ共有をすることができないというデメリットがあり、クラウド型が増えてきている昨今、使い勝手は少々悪いかもしれません。

人事管理システムの種類

https://www.pakutaso.com/20210434113post-34498.html 人事システムと一口に言っても、人事業務は非常に幅広い分野を対象としていることから、次のような各業務に特化したものが存在しています。

勤怠管理システム 人事管理及び労務管理システム 給与計算システム 人事評価システム 採用管理システム タレントマネジメントシステム

勤怠管理システム

勤怠管理システムとは、業種及び雇用形態を問わず、従業員の出退勤記録を管理することができるシステムのことです。日々のタイムカードの役割を担うことはもちろん、やむを得ない残業や、急な人員不足での休日出勤、出張でいつもと異なる事業所に出勤した場合などの出退勤記録も管理できます。

タイムカード機能は、パソコン及びスマートフォン、タブレット端末などから使用できるものもあれば、生体認証を用いて使用できるものなど、多岐に渡ります。

人事管理及び労務管理システム

人事管理及び労務管理システムとは、新規従業員の入社手続きをはじめ、各従業員の給与計算、さらには人事に関する各種申請などを行うことができるシステムのことです。

給与計算システム

給与計算システムとは、その名の通り、各従業員の勤怠データをもとに、給与計算業務を効率化できるシステムのことです。特に残業代などといったイレギュラーな給与、所得税の計算や、年末調整の処理などと人の手で行うとヒューマンエラーが発生しやすい作業を自動化することで、ミスを減らすことができ、迅速かつ正確な給与計算を行うことができます。

また、給与明細自体をメール及びクラウド上で配信することができる給与明細電子化システムと連携しているものも増加傾向にあります。

人事評価システム

人事評価システムとは、従業員の働きに対しての成果や評価に関するデータを一元管理することができるシステムです。従来の人事評価は不透明性が高く、従業員の不満やモチベーション低下など様々な弊害がありましたが、人事評価システムを用いることで、透明性の高い明確な人事評価を行うことができるだけでなく、個々のスキルに合わせて適材適所の人員配置を実施することもできます。

従業員側からも、なぜこのような評価なのかということが見て取れるため、納得でき、モチベーションを上げることにも繋がるシステムと言えます。

採用管理システム

採用管理システムとは、従業員を募集した際、エントリーしてきた応募者の管理を行うシステムのことです。募集から採用に至るまでのフローを効率化することができ、スピーディーに優秀な人材を確保することが求められている現代では必要不可欠と言っても過言ではないシステムでしょう。

タレントマネジメントシステム

タレントマネジメントシステムとは、従業員個々のスキルを管理することで、適材適所となるような配置を行ったり、人材育成を効率的に行ったりすることができるシステムのことです。

人事システム導入のメリット

https://www.pakutaso.com/20161049301post-9368.html 人事システムを導入する企業が増えている背景には次のようなメリットがあるからに他なりません。

人事業務が効率的になる 適材適所の人員配置が可能になる 従業員の勤怠を一元管理できる 適正かつ公平な給与査定を行うことができる 従業員を効率的に育成することができる 各種届出のコストを削減できる 人事データの分析が容易になる

人事業務が効率的になる

人事システムを導入することによって得られる最も大きなメリットとしては、人事業務そのものが効率的になるということでしょう。個々の従業員、つまり人に関するデータは膨大です。正社員だけでなく、嘱託社員、パート、アルバイトなど、様々な雇用形態で多くの従業員を抱えている企業であれば尚更、人に関するデータをMicrosoft Excelなどといったもので管理することは限界があります。

特に入社や退社、定期的な人事異動がある場合、業務が集中してしまうことも鑑みると、人事システムを導入することで不要なヒューマンエラーを防止することができることから、導入した方が良いと思われます。

適材適所の人員配置が可能になる

企業によって、適材適所の人員配置は大きな課題の1つです。例えば、旧態依然の企業であれば、上司と仲がよかったり、顔を覚えられていたり、何か功績を残したりしただけで、昇格したり、新しいポジションに配置されたりといったことが今もなお行われていますが、これでは従業員から不満が出るだけでなく、実際に思うようにプロジェクトが進行しないなどと言った弊害も出ることが多々あり、適材適所の人員配置とは言えません。

しかし、人事システムを導入することで、個々の持つ資格やスキル、過去の経歴、評価などといったものがデータ化され、公正公平かつ、本当に求められている人材を必要なポジションに配置することができます。

従業員の勤怠を一元管理できる

人事システムを導入することで従業員の雇用体系に関わらず、勤怠状況を一元管理することが可能です。通常の出退勤はもちろんのこと、イレギュラーな残業や出張時、さらには有給休暇なども簡単に管理することができるので、給与計算なども効率的に行うことができます。

適正かつ公平な給与査定を行うことができる

人事システムを導入することで、勤怠を一元管理することができることから、適性かつ公平な給与査定も行うことができます。不正を防止したり、従業員のモチベーションを向上させたり、様々な恩恵を受けることができるでしょう。

従業員を効率的に育成することができる

人事システムでは、従業員個々のデータを客観的に蓄積していくため、スキルや実績、目標の管理はもちろん、適宜研修の必要があるかなどを見極めることもできるでしょう。

各種届出のコストを削減できる

人事システムを導入することで人事に関する各種届出をペーパーレス化することができ、コストを削減することもできます。人事システム導入を機に、自社内の様々な業務を電子化することも視野に入れてもよいでしょう。

人事データの分析が容易になる

人事システムを導入することで、各従業員の人事データが蓄積されることから、各種データを分析し、活用することも容易になります。

人事システム導入のデメリット

人事システムを導入すると様々なメリットを受けることができますが、次のようなデメリットも少なからずあるので注意しましょう。

特にセキュリティ面に慎重にならなければならない コストがかかる

特にセキュリティ面に慎重にならなければならない

導入する人事システムの形態にもよりますが、特に人事データというのは膨大かつ繊細な個人情報を取り扱うことから、特にセキュリティ面に慎重にならなければなりません。主流になってきているクラウド型は、オンプレミス型やパッケージ型と比較してしまうとセキュリティ面は少し心配になりますが、各社それぞれセキュリティ対策は行っているはずなので、きちんと信頼できる人事システムを導入することが大切です。

コストがかかる

当たり前ではありますが、人事システムを導入する際には、初期コストや場合によってはランニングコストがある程度発生します。コスト重視で選んでしまうと前述したセキュリティが脆弱になってしまうこともあり得ますので、セキュリティがしっかりしつつ、コスト面でも納得できるものを選ぶとよいでしょう。

人事システムの選び方

https://www.pakutaso.com/20141049280mba-1.html 世の中には非常に多くの人事システムが存在しているため、どれを選んでよいかわからないという方も多くいらっしゃると思います。そこで本項目では、人事システムの選び方について特に着目するべき5つをご紹介いたします。

対応業務の範囲 コスト 周辺システムとの連携 実際に使用する従業員が使いやすいかどうか サポート体制が充実しているか

対応業務の範囲

人事システムの中にも全てを網羅しているものや、一部機能に特化しているものなど、様々なものが存在します。そのため、自社としてどの業務に対応する人事システムが必要なのかを事前に明確にした上で、求める対応業務の範囲であるものを選ぶことが大切です。

コスト

対応業務の範囲に合致した人事システムでも様々なものがあるため、さらに絞り込むには、コスト面が妥当であるか否かも重要です。複数の候補の中で、突出して不自然に高かったり安かったりするものは避けてもよいかもしれません。

周辺システムとの連携

導入する人事システムが、自社で既に使用している他の周辺システムと連携ができるのか、さらには導入予定のあるシステムと連携可能かなども重要な選定ポイントです。

実際に使用する従業員が使いやすいかどうか

人事システムがどれだけ素晴らしくても実際に使用する従業員にとって使いづらいものであれば、せっかく導入しても全く使用されずに終わってしまうということになりかねません。従業員視点で使いやすいシステムであるかどうかも重要な判断基準でしょう。

サポート体制が充実しているか

導入する人事システムによって、サポート体制も大きく異なります。導入時に自社の事情に合わせてカスタマイズする必要があったり、運用開始後も何か不具合が生じたり、疑問点が出てきたりした場合には、サポート体制がなければ非常に困ってしまいます。十分なサポート体制が充実しているかも大切なポイントです。

おすすめの人事システム

ここからはおよそ50にものぼるおすすめの人事システムについて、それぞれの特徴などをご紹介いたします。

あしたのクラウドHR ADPS ベネワン・プラットフォーム COCOREPO COMPANY コーナーストーンHR CYDAS PEOPLE freee人事労務 Galileopt NX-Plus給与大将 Galileopt NX-Plus人事大将 Geppo HITO-Talent HRBrain HRMOS勤怠 HRMOS採用 HRMOSタレントマネジメント HRMOS年末調整 HR-Platform ヒトマワリ HYOUMAN BOX ジョブカン採用管理 ジョブカン労務HR 人事奉行i11 jinjer労務 jinjerワーク・バイタル JobSuite CAREER カオナビ KING OF TIME 勤怠管理システム KING OF TIME 人事労務 LaKeel HR MINAGINE 人事評価システム Money Forward クラウド社会保険 Money Forward クラウド人事管理 オフィスステーション労務 リクナビHRTech採用管理 採用一括かんりくん サイレコ SAP SuccessFactors HXM Suite スキルナビ SmartHR スマカン sonar ATS 総務人事奉行クラウド タレントパレット Zoho People

あしたのクラウドHR

https://cloud.ashita-team.com あしたのクラウドHRは、テレワーク環境下であっても人事データを確認することができ、効率化さらにデータ活用を実現することができるクラウド型人事システムです。サービス導入企業は4,000社にも上り、各社それぞれの事情に合わせてカスタマイズできるだけでなく、データ集計から期日管理、給与通知など人事評価業務を自動化することで、負担を軽減することができます。導入後も各地に配置されている評価マイスターが各社をサポートしてくれるため、人事部が存在しない、あるいは人事担当者がいないというような企業であっても確実に運用可能です。

コスト面は、各企業によって異なるため、興味がある場合無料見積もりを行うことをおすすめします。

サービス名 サイトURL 運営会社 あしたのクラウドHR https://cloud.ashita-team.com あしたのチーム

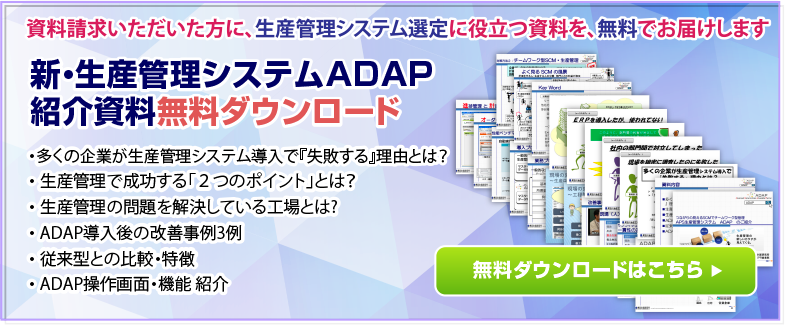

ADPS

https://www.casio-human-sys.co.jp/solution/adps.html ADPSは、累計5,000社を超える導入実績を誇る人事統合システムのことです。WEBシステムとしてあるいはリモートデスクトップ接続として、お好みの仕様で導入でき、人事給与業務をはじめ、勤怠管理、各種申請などを効率的にすることができ人事業務に慣れていない方はもちろん、ベテランまで簡単に使用することが可能です。累計5,000もの企業に導入された実績があるため、製品にも業務ノウハウが反映されているのも信頼度が高いと言えます。

月額払いも選択できるため、一度見積もりをとってみることをおすすめします。

サービス名 サイトURL 運営会社 ADPS https://www.casio-human-sys.co.jp/solution/adps.html カシオヒューマンシステムズ株式会社

ベネワン・プラットフォーム

https://corp.benefit-one.co.jp/service/platform/ ベネワン・プラットフォームは、人事部のDXを実現するためのデータ活用プラットフォームのことです。点在しがちな人事情報データを一元管理できるため、各部署の担当者が各従業員の残業の実態や有給取得状況をリアルタイムで確認したり、人事部であれば各従業員の健康診断の受診状況や、上司との面談の実施状況を可視化したり、ストレスチェック結果を確認したりと、必要に応じて必要な人事に関する情報を確認することができます。

もちろん各従業員もHR情報や健康情報を自ら確認できるため、モチベーションを保ちながら業務にあたることが可能です。様々なHRTechサービスとも連携することができることから、人事データをより効率的に活用することもできるでしょう。基本的な価格設定などは提示されていないので、気になる方は一度資料請求をされることをおすすめいたします。

サービス名 サイトURL 運営会社 ベネワン・プラットフォーム https://corp.benefit-one.co.jp/service/platform/ 株式会社ベネフィット・ワン

COCOREPO

https://cocorepo.jp COCOREPOは、クラウド型のスキル管理サービスであり、初期コスト及び導入の手間なく、すぐに使用可能なシステムであることからすでに1,000を超える企業から申し込みがあります。従業員のデータはCSVインポートによってすぐに利用できることから、導入に際しての特別な打ち合わせは必要なく、オンプレミスプランを選択することで自社環境の中で運用も可能です。全従業員がもつ個々のスキルを可視化することができるだけでなく、スマホアプリのような使いやすい操作感で、パソコンだけでなくタブレット端末にも対応しています。

クラウド型でありながら、サイバー攻撃対策をはじめ、常時SSL暗号化でのデータ通信、強固なパスワード保護などによるセキュリティ対策も万全です。従業員数に応じて3つのプランから選択でき、いずれも月額でのランニングコストのみで運用可能な点もわかりやすい点と言えるでしょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 COCOREPO https://cocorepo.jp 株式会社クラウディア

COMPANY

https://www.works-hi.co.jp/products/hcm COMPANYは、クラウド型の人事システムであり、人事情報の収集をはじめ履歴の管理、さらには可視化にいたるまで一気通貫で実現することができます。豊富な管理項目を搭載していることから、従来Microsoft Excelで管理していたような細かな項目までCOMPANYのみで管理することが可能です。

利用人数が一定数以上増加したり、株式会社Works Human Intelligenceが別途提供している有償サービスを利用したりする場合を除いて、見積もり時に提案した一定のコストのみで運用できるという強みがあります。定額コストの中で様々な変化へ対応していくことができることから、長期運用すればするほどお得になるというメリットがあります。

サービス名 サイトURL 運営会社 COMPANY https://www.works-hi.co.jp/products/hcm 株式会社Works Human Intelligence

コーナーストーンHR

https://www.cornerstoneondemand.com/jp/solutions/core-hr-platform/ コーナーストーンHRは、戦略的な人事プランニングに必要なものが全て揃った人事システムです。全世界でおよそ6,000以上もの組織に採用されており、信頼度はとても高くなっています。人員計画を作成、管理、実行したり、優れた人材の中から未来のリーダーを見つける一助にもなります。

長期的に見て、将来に向けた人材育成を行いたいという企業におすすめとなっています。

サービス名 サイトURL 運営会社 コーナーストーンHR https://www.cornerstoneondemand.com/jp/solutions/core-hr-platform/ コーナーストーン

CYDAS PEOPLE

https://www.cydas.com CYDAS PEOPLEは、人事情報の一元化をはじめ、データ分析といった従来のタレントマネジメント分野の昨日はもちろんのこと、人事申請や社内コミュニケーションにいたるまで、1つのプラットフォームで実現可能な人事システムです。

各企業のニーズに合わせて選択可能な2つのプランがあり、各プランをベースとしながら、さらに機能を柔軟に使いやすくカスタマイズすることもできます。無料デモで実際の画面を見ながら質問にも答えてくれるので、試してみてもよいかもしれません。

サービス名 サイトURL 運営会社 CYDAS PEOPLE https://www.cydas.com 株式会社サイダス

freee人事労務

https://www.freee.co.jp/hr/ freee人事労務は、従来5日かかっていた業務を1日で終わらせることができると謳っている人事システムです。複雑な労務事務を1つにまとめることで、ヒューマンエラーの発生を防止し、作業時間を削減することを実現しています。根本的に勤怠管理や給与明細に至るまでペーパーレス化にすることで、紙媒体時に起こりがちな紛失などの心配がなくなるだけでなく、封筒に封入するといった作業が必要なくなり、従業員本人の記入ミスなどがあってもクラウド上でリアルタイムに修正できます。

全ての情報及びデータ通信をSSL暗号化しているのはもちろん、国内シェアNO.1であるAWSを利用しており、なおかつ国際認証TRUSTeを取得しており、セキュリティ面でも安心して利用することができるでしょう。

また、様々な他社サービスとのデータ連携が可能な点も嬉しいポイントであるだけでなく、初期コストが0円というのも魅力的です。従業員の人数及びプランによって価格は変動しますが、月額1,980円(税別)〜のランニングコストとなっています。

サービス名 サイトURL 運営会社 freee人事労務 https://www.freee.co.jp/hr/ 株式会社リサブレア

Galileopt NX-Plus給与大将 https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/personnel/ Galileopt NX-Plus給与大将は、拠点及び雇用形態に応じて、柔軟に対応可能な給与に関連する業務を効率化することができる人事システムです。給与支給及び控除項目、さらには勤怠項目などは400項目まで登録することができ、複雑な給与体系であっても活用できます。

社会保険に関しても、標準報酬算定を実施することで、算定基礎届を出力したり、電子申請用のデータ作成をしたりできます。

サービス名 サイトURL 運営会社 Galileopt NX-Plus給与大将 https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/personnel/ 株式会社ミロク情報サービス

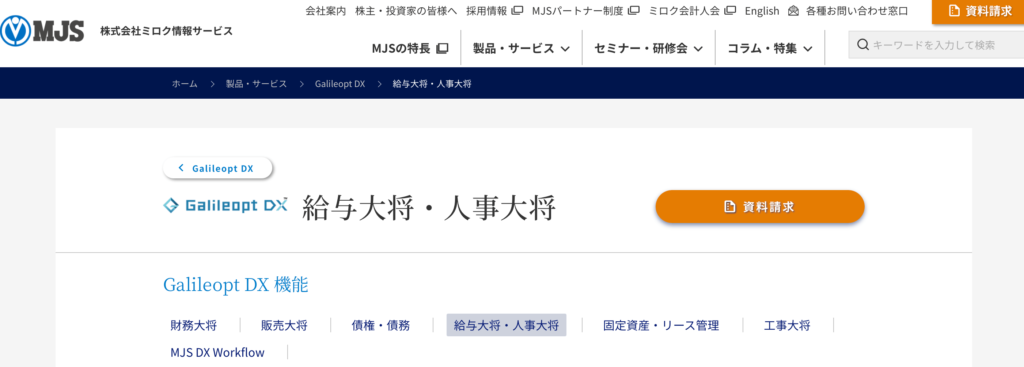

Galileopt DX 人事大将

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/personnel/ Galileopt DX 人事大将は、提携業務を自動化しつつ、従業員にとって働きやすい環境をサポートしてくれる人事システムです。様々な人事情報をベースとして、統計分析を行うことができるため、部門や役職別に人件費分布さらには人員構成表などを出力することで、適材適所の組織編成を導き出すことができます。

標準搭載されている項目では物足りないという場合にも、9,999項目までの項目を自由に追加することができるため、自社の事情に合わせてカスタマイズすることができるのも嬉しいポイントです。採用管理や昇給賞与のシミュレーション、人事構成シミュレーションなど、人事業務を効率化させることができる各種オプション機能も充実しているので、最初は最低限の機能を利用しつつ徐々に機能を増やしていきたい方におすすめです。

サービス名 サイトURL 運営会社 Galileopt DX 人事大将 https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/personnel/ 株式会社ミロク情報サービス

Geppo

https://www.geppo.jp Geppoは、テレワーク環境下であっても、ストレスマネジメントなどができる人事システムです。従業員個々のパルスサーベイや組織診断を低コストで実施でき、従業員のコンディションを把握したり、離職率を改善したりすることができます。

具体的には人事における個人の課題及び組織の課題を可視化することで、働き方のあり方を個人及び組織の両方の面から支えることが可能です。全国就業実態調査をベースに、退職及び休職の要因を導き出し、選び抜いた仕事満足度、人間関係、健康に関する3つの質問によって、様々な人事課題を網羅し、従業員の本音を吸い上げることができます。

導入前には専任スタッフによるレクチャーがあるなど、細やかなサポート体制にも期待できます。従業員数に応じて明確な価格設定がなされているため、安心して導入できるでしょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 Geppo https://www.geppo.jp 株式会社リクルート

HITO-Talent

https://rc.persol-group.co.jp/talent-management/hito-talent/lp/ HITO-Talentは、総合人材サービスに長けているパーソル総合研究所が提供しているタレントマネジメントに特化した人事システムです。リーダーになるべき優秀な人材の安定的創出をはじめ、経営及び現場マネジメントの間の円滑な意思疎通ができ、従業員個人の成長をモニタリングしながら、育成課題に応じた適切なサポートなどを行うことができます。

人材データベースの管理項目数には限界がないため、カテゴリ設定から情報項目に至るまで各社の事情に合わせ柔軟にカスタマイズすることができ、各従業員による閲覧及び更新の権限制御も可能です。従業員でも問題なく使用できるように基本的にはドラッグ&ドロップでの操作で完結するため、マニュアルは不要で、誰でも直感的になおかつストレスフリーで利用することができます。

サービス名 サイトURL 運営会社 HITO-Talent https://rc.persol-group.co.jp/talent-management/hito-talent/lp/ パーソル総合研究所

HRBrain

https://www.hrbrain.jp HRBrainでは、タレントマネジメント、従業員エクスペリエンスクラウド、人事評価クラウド、労務管理クラウドといったそれぞれの人事業務に特化した人事システムを提供しています。必要に応じて、1つのシステムを導入したり、複数のシステムを導入したりと、各社の事情に合わせた導入が可能です。

導入及び運用に際しては、専任サポートが各社目指す姿や課題解決に向けて最も適した活用方法を具体的に提案してくれるので安心です。

それぞれの人事システムにはプランが設定されており、興味のある場合には見積もりをとってみると良いでしょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 HRBrain https://www.hrbrain.jp 株式会社HRBrain

HRMOS勤怠

https://hrmos.co/kintai/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=AW_BIZREACH_HRMOS_00_Brand_Brand&trcd=7GABR0000015_NO_&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN0j7LOf5Fkrjhx6d-iuYhPkrerWM1DT7s4g5K4ddjz2pTdaIZ6QpAEaApmKEALw_wcB HRMOS勤怠は、基本的な勤怠管理であれば無料で利用できるクラウド人事システムです。有料プランであっても月額3,800円からと安価で利用できます。勤怠管理においてペーパレース化を推し進めることができるのはもちろん、労働基準法に準拠した年次有給休暇の年5日取得及び時間外労働管理にもきちんと対応しています。

パソコン、スマートフォン端末、タブレット端末いずれにおいても、場所を問わず勤怠打刻ができ、各社の就業規則に合わせて様々な設定をカスタマイズすることも可能です。他にもICカードリーダーでの打刻、Slackのチャンネルでの打刻、LINEでの打刻、QRコードでの打刻など、様々な業務形態に合わせて柔軟に対応できます。

合わせて、Web給与明細や日報管理、年末調整申告も無料で利用できるのでとても便利です。

サービス名 サイトURL 運営会社 HRMOS勤怠 https://hrmos.co/kintai/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=AW_BIZREACH_HRMOS_00_Brand_Brand&trcd=7GABR0000015_NO_&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN0j7LOf5Fkrjhx6d-iuYhPkrerWM1DT7s4g5K4ddjz2pTdaIZ6QpAEaApmKEALw_wcB 株式会社ビズリーチ

HRMOS採用

https://hrmos.co HRMOS採用は、人事データを最大限に活用することで採用活動の全てを完結することができる人事システムです。採用活動のリアルタイムの状況が容易に可視化でき、採用レポートから採用課題を分析することができるため、回を重ねるごとに採用を改善することができます。

サポート体制も充実しており、採用活動には専任のコンサルタントが付くため、安心して利用できます。もちろん使いやすさを徹底的に考えて設計されていることから、誰でも直感的かつ簡単に利用可能です。運営会社も転職サイトを運営している株式会社ビズリーチということもあって、人事や採用などには強いことが伺えます。

サービス名 サイトURL 運営会社 HRMOS採用 https://hrmos.co 株式会社ビズリーチ

HRMOS タレントマネジメント

https://hrmos.co/hr/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=AW_BIZREACH_HRMOS_00_Brand_Brand&trcd=7GABR0000015_NO_&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN0j7LOf5Fkrjhx6d-iuYhPkrerWM1DT7s4g5K4ddjz2pTdaIZ6QpAEaApmKEALw_wcB HRMOS タレントマネジメントは、株式会社ビズリーチが提供しているクラウド型人事システムです。多様なタレントマネジメント実現をサポートしつつ、人材の可視化及び人事データの管理、活用によって従業員体験を高めることができます。

前述したHRMOS採用で内定承諾した候補者の一部データを自動で同期することができたり、項目ごとに閲覧及び変種権限の設定ができたりします。もちろん誰でも使いやすいように設計されているため、ストレスなく活用可能です。

サービス名 サイトURL 運営会社 HRMOS タレントマネジメント https://hrmos.co/hr/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=AW_BIZREACH_HRMOS_00_Brand_Brand&trcd=7GABR0000015_NO_&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN0j7LOf5Fkrjhx6d-iuYhPkrerWM1DT7s4g5K4ddjz2pTdaIZ6QpAEaApmKEALw_wcB 株式会社ビズリーチ

HRMOS年末調整

https://hrmos.co/nencho/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=AW_BIZREACH_HRMOS_00_Brand_Brand&trcd=7GABR0000015_NO_&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN0j7LOf5Fkrjhx6d-iuYhPkrerWM1DT7s4g5K4ddjz2pTdaIZ6QpAEaApmKEALw_wcB HRMOS年末調整は、2022年8月リリース予定の年末調整に特化したクラウド型人事システムです。従来の紙媒体での年末調整業務を無料でペーパーレス化できます。インストールは不要で、普段使用しているパソコン、スマートフォン端末、タブレット端末から操作でき、年末調整に関わる各申告書を作成、回収、保管、さらには給与システム連携用CSVを出力することも可能です。

サービス名 サイトURL 運営会社 HRMOS年末調整 https://hrmos.co/nencho/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=AW_BIZREACH_HRMOS_00_Brand_Brand&trcd=7GABR0000015_NO_&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN0j7LOf5Fkrjhx6d-iuYhPkrerWM1DT7s4g5K4ddjz2pTdaIZ6QpAEaApmKEALw_wcB 株式会社ビズリーチ

HR-Platform

https://www.fosterlink.co.jp HR-Platformは、クラウド型の人事システムです。組織及び人事に関するあらゆる課題を解決することができるため、TANITAやSBC湘南美容外科などといった様々な企業に導入されています。人事情報データベースや申請ワークフロー、個々の従業員の目標管理、人事評価、マイナンバー管理、360°フィードバック、従業員意識調査の実施、給与計算、人事コンサル、必要に応じた教育研修など、まさに人事業務全てに精通していると言っても過言ではありません。

サービス名 サイトURL 運営会社 HR-Platform https://www.fosterlink.co.jp フォスターリンク株式会社

ヒトマワリ

https://www.hitomawari.jp ヒトマワリは、導入サポート初期費用0円かつ、月額費用10,000円(税別)から利用可能なクラウド型の人事システムです。人事に関するマスターデータを構築することはもちろん、このデータをフルで活用し、戦略人事の実現をサポートしてくれます。個々の従業員の評価の管理はもちろん、面談のフロー管理や、ES調査などのアンケートも容易に行うことができ、今後も様々な機能が搭載される予定です。

サービス名 サイトURL 運営会社 ヒトマワリ https://www.hitomawari.jp 株式会社Touch&Links

HYOUMAN BOX

https://aicross.co.jp/hyoumanbox/ HYOUMAN BOXは、過去12,000社にものぼる多種多様な人材データから導き出したデータを活用することで、データトリブンな採用を実現することができる人事システムです。定期的に個々の従業員の変化を定点観測することで、早期離職を事前に予防したり、採用時より変化した個々の特製に合わせた柔軟なキャリアパスを提示することによって、従業員及び組織の持続的な成長を期待することができます。

無料トライアルで実際に使用感を試すことができるので、興味がある場合には試してみると良いでしょう。また、料金プランは3パターンあり、一番安価なライトプランでは、月額25,000円で利用することが可能です。

サービス名 サイトURL 運営会社 HYOUMAN BOX https://aicross.co.jp/hyoumanbox/ AI CROSS

ジョブカン採用管理

https://ats.jobcan.ne.jp ジョブカン採用管理は、新規従業員の応募獲得から採用決定までのプロセスを一元管理することができる人事システムです。具体的には自社の採用サイトを容易に作成するところからはじまり、自動で求人掲載することを実現し、候補者情報を一括管理、その後は書類選考及び面接日時の調整、面接後のフィードバック記入までを行い、採用活動の効果分析に至るまで行うことができます。

初めて利用する方であってもシンプルに使いやすい設計であり、月額8,500円からと業界最安値クラスの料金設定となっています。自社の採用サイトを構築しつつも、10種類以上もの求人媒体と連携することができるため、日々の入力の手間が全くかかりません。

利用登録はわずか1分程度で完了し、さらに30日間無料でお試し利用ができるのも嬉しいポイントでしょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 ジョブカン採用管理 https://ats.jobcan.ne.jp AI CROSS

ジョブカン労務HR

https://lms.jobcan.ne.jp ジョブカン労務HRは、全ての労務業務を自動化及び効率化することが可能な人事システムです。従業員の情報はクラウド上で一元管理するため、社会保険及び労働保険手続きを帳票作成から提出にいたるまでサポートしてくれます。

申し込みは簡単で30日間無料で試すことができるため、興味がある場合には使用感を実感してみましょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 ジョブカン労務HR https://lms.jobcan.ne.jp AI CROSS

人事奉行i11

https://www.obc.co.jp/bugyo/jinji 人事奉行i11は、従来の人事管理システムにはない業務への新たな活用方法を提案してくれる人事システムです。人事情報を効率的に管理することはもちろんのこと、総務人事の日常業務にも利用でき、組織をマネジメントするため、人材育成や適材適所の人員配置、さらには労務リスクを抑制することができる労働環境の整備などといった人事管理を実現できます。

様々な制度改正やITの変革に対してこれまでも対応してきましたが、これからも様々な環境変化に対応していくとしているため、長期的な運用にもおすすめです。

サービス名 サイトURL 運営会社 人事奉行i11 https://www.obc.co.jp/bugyo/jinji 株式会社オービックビジネスコンサルタント

jinjer労務

https://hcm-jinjer.com/roumu/ jinjer労務は、労務に関連する書類をペーパレス化することで効率化及びコストの削減を実現可能な人事システムです。社会保険手続きで必要となる各種帳票を自動作成したり、そのまま電子申請したりすることができます。

利用料金は従量課金制となっており、1名あたり月額400円からと設定されています。

カオナビ

https://www.kaonavi.jp/lp/kaonavi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_cpc_A&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN1mFH3HrB6Wp-KP7rvLdU2PQnEwEVZmKmBX_-bbueMqFOknft_VqLwaAmeREALw_wcB カオナビは、7年連続シェアNo.1のタレントマネジメントに特化した人事システムです。2022年3月現在、2,500社に導入されており、各社の戦略的人事に一役買っています。

2段階認証をはじめ、シングルサインオンやIPアドレス制限、第三者機関による脆弱性診断をクリアしているなど、セキュリティ面でも安心して利用することができます。

機能プラン及び利用人数によって月額料金が決まるため、明朗会計となっています。

サービス名 サイトURL 運営会社 カオナビ https://www.kaonavi.jp/lp/kaonavi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_cpc_A&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN1mFH3HrB6Wp-KP7rvLdU2PQnEwEVZmKmBX_-bbueMqFOknft_VqLwaAmeREALw_wcB jinjer株式会社

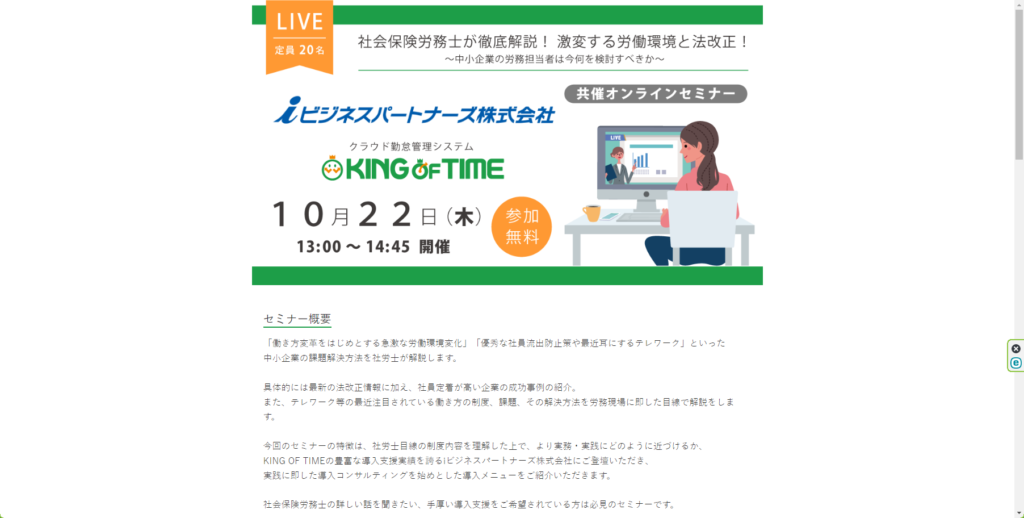

KING OF TIME 勤怠管理システム

https://www.kingoftime.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=attendance_broad&utm_adg=attendance1&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2oeeesF6C_IJDDIT1Tf4lMO2ftoXiWY2P1agDrCoCBW7mbTjzU66IaApZaEALw_wcB KING OF TIME 勤怠管理システムは、その名の通り、勤怠管理に特化した人事システムです。普段使用しているパソコンとインターネットさえあれば、簡単かつ高度な勤怠管理を行うことができるクラウド型のシステムであり、リアルタイムで打刻データを確認できます。自社の就業規則に応じて、様々なカスタマイズができるほか、法改正があっても無償バージョンアップで対応してくれます。

東京都と大分県に専門のスタッフがいるため、導入前、導入後も充実したサポートを受けることができます。導入企業数は驚異の42,000社を超えており、利用ID数は2,460,000を超える実績を誇ります。実際の導入前には30日間の無料体験で全ての機能を試すことができるので安心して利用できます。

サービス名 サイトURL 運営会社 KING OF TIME 勤怠管理システム https://www.kingoftime.jp 株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 人事労務

KING OF TIME 人事労務は、人事データをシンプルに明確に一元管理することができる人事システムです。マイナンバーにも対応していたり、Web給与明細発行できたり、人事データの入出力がCSVで可能だったりと、非常に便利な機能が搭載されています。

前述したKING OF TIME 勤怠管理システムを利用している場合無料で利用できるのも嬉しいポイントでしょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 KING OF TIME 人事労務 https://www.kingoftime.jp/function/hr/ 株式会社ヒューマンテクノロジーズ

LaKeel HR

https://hr.lakeel.com LaKeel HRは、人材管理をはじめ、データ分析、施策実行までに至るまで一元管理可能な人事システムです。経営戦略及び人材マネジメントを連動させ、戦略人事をサポートしてくれます。業務プロセスが可視化されることにより業務の属人化を排除できます。

人事はもちろん、従業員にとって便利な様々な機能を搭載しており、人事と現場双方向かからのコミュニケーションをサポートしてくれます。

サービス名 サイトURL 運営会社 LaKeel HR https://hr.lakeel.com 株式会社ラキール

MINAGINE 人事評価システム

https://minagine.jp/jinji-system/ MINAGINE 人事評価システムは、その名の通り、人事評価に特化したクラウド型人事システムです。シンプルな操作性及びコストパフォーマンスにこだわっており、従来の紙媒体及びMicrosoft Excelの運用では煩雑になりがちな人事評価運用を可視化かつ効率化できます。

初期費用は200,000万円からとなっており、月額費用は従業員人数によって大きく異なります。導入に際しては従来の人事評価シートをデータ反映させることになりますが、およそ1ヶ月あれば導入可能です。

サービス名 サイトURL 運営会社 MINAGINE 人事評価システム https://minagine.jp/jinji-system/ 株式会社ミナジン

Money Forward クラウド社会保険

https://biz.moneyforward.com/social_insurance/ Money Forward クラウド社会保険は、その名の通り社会保険に関する業務に特化した人事システムです。社会手続きに必要となる書類の作成をはじめ、提出書類の電子申請に対応することができます。ペーパーレス化を実現することができるため、コスト削減が可能です。

料金プランは従業員数によって異なり、一番安価な個人向けの年額プランであれば月額800円及び年額9,600円から、月額プランであれば月額980円から利用できます。

サービス名 サイトURL 運営会社 Money Forward クラウド社会保険 https://biz.moneyforward.com/social_insurance/ 株式会社マネーフォワード

Money Forward クラウド人事管理

https://biz.moneyforward.com/employee/ Money Forward クラウド人事管理は、全ての労務手続きをシームレスに一元管理することができるクラウド型人事システムです。入社退社をはじめ、人事異動の手続きを簡略化することができるため、複雑な人事労務業務がスムーズになります。

サービス名 サイトURL 運営会社 Money Forward クラウド人事管理 https://biz.moneyforward.com/employee/ 株式会社マネーフォワード

オフィスステーション労務

https://www.officestation.jp/roumu/ オフィスステーション労務は、必要なデータを収集、蓄積し、必要な時に使用できる労務に特化した人事システムです。導入社数は20,000社を超えており、継続利用率も99.3%を誇ります。完全にペーパーレス化を実現することができるのはもちろん、給与及び勤怠システムとのCSV、API連携ができたり、人件費削減も図ったりすることができます。金融機関並みの高いセキュリティを誇るので、安心して利用できます。

登録料は110,000円、月額利用料は1名あたり440円となっており、サポートも電話及びメールで受けることができます。無料トライアルも実施しているので試してみても良いでしょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 オフィスステーション労務 https://www.officestation.jp/roumu/ 株式会社エフアンドエム

リクナビHRTech採用管理

https://hrtech.rikunabi.com/ats/ リクナビHRTech採用管理は、株式会社リクルートが提供している採用管理に特化したクラウド型人事システムです。導入実績は10,000社以上にも上り、中途採用を効率的にしたいという企業におすすめです。なんと言っても初期コスト、月額コスト、追加料金などは一切発生しないというメリットがあり、まるでMicrosoft Excelのような操作感を維持したシンプルな画面設計となっています。

サービス名 サイトURL 運営会社 リクナビHRTech採用管理 https://hrtech.rikunabi.com/ats/ 株式会社リクルート

採用一括かんりくん

https://www.career-cloud.asia/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=G_search_brand&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN03eBn6jD31S2ezdB9guuBIJNv6eDcbRX7I4SV4UeWad2XZaf-VWREaAoccEALw_wcB 採用一括かんりくんは、その名の通り、採用業務に特化した人事システムです。採用業務の各工程で発生する事務工数がおよそ75%も削減できるとされています。LINEとのシームレスな連携により、候補者とのやりとりを迅速に行うことができます。他にもZoomなどのオンライン面接ツールや、Googleカレンダー、Slackなどのチャットツールなど様々な外部システムと連携することができます。

月額20,000円から利用でき、導入社数は既に600社を超えています。

サービス名 サイトURL 運営会社 採用一括かんりくん https://www.career-cloud.asia/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=G_search_brand&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN03eBn6jD31S2ezdB9guuBIJNv6eDcbRX7I4SV4UeWad2XZaf-VWREaAoccEALw_wcB HRCLOUD

サイレコ

https://www.aand.co.jp/lp2/saireco_lp2/?gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2KPzhfCRV9QF7lsWI78jc9_L3j6vcz2jltxyLlVEb3OiIcDtg04nIaAvAoEALw_wcB サイレコは、人事、労務、組織データの一元管理ができる人事システムです。定型業務を自動化及び効率化することができるため、従来業務にかかっていた時間を最大でおよそ80%も削減することができるとされています。自社に合わせて様々な項目をカスタマイズすることもできるので、膨大な従業員データを効率的に保管することができます。

仮に従業員規模が100名程度であれば、全ての機能を1名あたり月額180円から利用できるというのも嬉しいポイントです。

サービス名 サイトURL 運営会社 サイレコ https://www.aand.co.jp/lp2/saireco_lp2/?gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2KPzhfCRV9QF7lsWI78jc9_L3j6vcz2jltxyLlVEb3OiIcDtg04nIaAvAoEALw_wcB Active and Company

SAP SuccessFactors

https://www.sap.com/japan/about/company.html SAP SuccessFactors HXM Suiteは、従業員のニーズや働き方、モチベーションを理解することが可能な、人事戦略が得意な人事システムです。もちろん従業員エクスペリエンス管理をはじめとする人事戦略以外にも、クラウドでの給与計算や勤怠管理、福利厚生管理などもサポートしてくれます。

サービス名 サイトURL 運営会社 SAP SuccessFactors HXM Suite https://www.sap.com/japan/products/hcm.html SAP

スキルナビ

https://www.101s.co.jp スキルナビは、タレントマネジメントに特化した人事システムです。標準機能が豊富であることから、導入している企業のうちおよそ96%がカスタマイズすることなくデフォルトのまま利用しているという実績があります。月額40,000円という低価格から全機能の利用ができるだけでなく、契約期間には縛りがないため、いつでも解約することができるという良心設計です。

初期設定は全てカスタマーサクセスチームが実施してくれるため、手間もかかりません。

サービス名 サイトURL 運営会社 スキルナビ https://www.101s.co.jp 株式会社ワン・オー・ワン

SmartHR

https://smarthr.jp SmartHRは、導入社数50,000以上にものぼる労務管理及び人事労務に特化したクラウド型人事システムです。入社手続きをはじめ、複雑な年末調整にいたるまで、あらゆる労務手続きをペーパーレス化することで、データを蓄積し、勤怠及び給与計算システムとも容易に連携し、一元管理することが可能です。

従来業務に費やしていた時間をおよそ1/3に削減できるとされており、コストや負担を減らすことができます。基本的に初期コストとサポート費用は無料であり、各社目的に合わせて3つのプランから選び、プラン及び契約人数に応じた料金しかかかりません。

サービス名 サイトURL 運営会社 SmartHR https://smarthr.jp 株式会社SmartHR

スマカン

https://smartcompany.jp スマカンは、人材情報を可視化することで、適切な人材配置や人材育成、目標管理や人事評価など、人事戦略を実現することができるクラウド型の人事システムです。テレワーク下であっても、従業員のモチベーションやコンディションを把握したり、ペーパーレス化にして業務効率化を図ったりすることができます。

100〜100,000名規模の667社以上に導入実績があり、安心して利用できると言えるでしょう。

サービス名 サイトURL 運営会社 スマカン https://smartcompany.jp スマカン株式会社

sonar ATS

https://sonar-ats.jp/?utm_source=google_ad&utm_medium=search_brand&utm_campaign=google_ad-search_brand&utm_content=site-top sonar ATSは、各種オペレーションの自動化及びデータ集計などによる採用業務のデジタル化によって、今よりも良い採用活動を実現することができる採用に特化した人事システムです。新卒採用はもちろん、中途採用にも必要な機能が揃っており、効率的に運用及び管理が可能で、採用進捗もフローチャートで表示されることから誰でもわかりやすい画面デザインを実現しています。

SlackやLINE、GoogleカレンダーやMicrosoft Teamsなど様々な外部ツールと連携し、なおかつデータ取り込みを行うこともできます。

サービス名 サイトURL 運営会社 sonar ATS https://sonar-ats.jp/?utm_source=google_ad&utm_medium=search_brand&utm_campaign=google_ad-search_brand&utm_content=site-top Thinkings株式会社

総務人事奉行クラウド

https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/jinji 総務人事奉行クラウドは、総務人事業務を定型化することができる、クラウド型の人事システムです。従来総務人事業務にかかっていた時間をおよそ84%も削減することができると言われています。70もの業務をDX化し、ペーパーレス化を実現、さrないは50種1,100項目もの人事データをすぐに活用できるという特徴があります。

世界トップレベルと言っても過言ではないセキュリティを誇るMicrosoft Azureを採用しているため、機密情報であっても情報漏洩の心配はほぼありません。初期コストは0円となっており、従業員数に応じて年額あるいは月額プランを選択することができます。

サービス名 サイトURL 運営会社 総務人事奉行クラウド https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/jinji 株式会社オービックビジネスコンサルタント

タレントパレット

https://www.talent-palette.com タレントパレットは、人事にマーケティング思考を取り入れることで、新しい化学的な人事を実現することができるタレントマネジメントに特化した人事システムです。人事業務を効率化することができるだけでなく、人材データを分析及び活用することにより、経営や人事戦略における意思決定を高度化したり、次世代の有能な人材を育成したり、適材適所に人員配置をしたり、離職防止を図ったりと、化学的な人事戦略を実現することができます。

サービス名 サイトURL 運営会社 タレントパレット https://www.talent-palette.com 株式会社プラスアルファ・コンサルティング

Zoho People

https://www.zoho.com/jp/people/ Zoho Peopleは、採用をはじめ入社の手続き、勤怠管理や人事評価に至るまで全てを網羅したクラウド型の人事システムです。社内のあらゆるチームがどのように活動しているのかを人材やスキル、組織パフォーマンスについて分析することで、企業を活性化させることができます。

実務で検証済みの独自クラウドであることから、年中無休でデータが安全に守られているため、セキュリティ面も安心です。

サービス名 サイトURL 運営会社 Zoho People https://www.zoho.com/jp/people/ Zoho

まとめ

人事システム 比較 について、本記事では、人事システムの概要や形態、種類をはじめ、メリットやデメリット、さらにはおよそ50もの人気人事システムについてご紹介いたしました。

人事システムには様々なものがあることがご理解いただけたのではないでしょうか。自社のニーズを洗い出し、自社にあった人事システムを複数ピックアップした上で、コスト面や機能面、サポート面で最も納得のいくものを選べるよう願っております。