「マッチングサイトはどう構築すればいいの?」

「マッチングサイトの種類は何があるの?」

「マッチングサイトをビジネスに取り入れるためにはどんな準備が必要なの?」

今様々な企業から多くのサービスが提供されているマッチングサイト。そんなマッチングサイトをこれから立ち上げようと考えている担当者は多くいるでしょう。しかし、マッチングサイトの構築方法やその準備、どのようなサイトの制作をすればいいのか分からず、ただ漠然とした不安や疑問が多くあるという方も少なくありません

また、「マッチングサイト」と聞くと、多くの方は婚活や出会いなどのイメージを強く持つでしょう。しかし、マッチングサイトというのは非常に多くの種類があります。

本記事では、そんなマッチングサイトの構築方法 はもちろんの事、種類や費用の相場、今現在多くの方に利用されているマッチングサイトの事例について詳しくご紹介致します。

さらに、記事の最後には、マッチングサイトの規模における要点についてお伝えいたします。低予算で行うのか、新規事業として行うのか、メイン事業として行うのかによって、クリアすべき点や立ち上げ後にどう成功に導くべきなのか、それぞれの規模によって方向性は大きく異なります。

本記事を読み、マッチングサイトの構築

本記事で得られる情報 マッチングサイトは大きく分けて3種類

マッチングサイトの種類

マッチングサイト とは、個人、企業問わずにニーズをマッチングさせるサイトの事です。本記事冒頭でもお話ししたように、マッチングサイトには様々な種類があります。まず、マッチングサイトの構築を行うためには、対象とするのをだれにするのか、個人なのか企業なのか、また、マッチさせるニーズはどんなものにするのかを明確にしなければいけません。

企業と企業を繋ぐBtoB型のマッチングサイト 企業と一般消費者繋ぐBtoC型のマッチングサイト 企業は一切入らない消費者同士のCtoC型マッチングサイト 主な種類は上記の3種類に分けられます。それぞれの特徴について、ここで詳しく解説いたします。

BtoB型

企業と企業における需要と供給をマッチングさせるためのWebサイトです。企業間という限定的なマッチングのため、市場はある程度絞られてしまうというマイナスな要素はありますが、逆に言えば業種の数だけ市場はあるという事になります。

そのため、需要と供給をしっかりと見極め正しい構築が行えれば、軌道に乗らせることは難しくありません。

また、他のマッチングサイトの種類と比較しても、高額な商材の取り扱いが主となるため、安定した収益化を実現させることが容易となっています。

「企業と企業」というマッチングはハードルが高いと感じてしまう方も少なくはありませんが、ニーズをしっかりと把握する事が出来ればおのずとどのような企業間のマッチングが必要なのかという事が見えてくるでしょう。

BtoC型

企業の供給、一般消費者の需要のニーズをマッチングさせるためのWebサイトです。現在多く提供されているマッチングサイトはこのBtoC型が一般的と言えるでしょう。商品やサービスを提供したいというニーズを持つ企業が出稿料金の支払いや製薬や実績に応じた利用料の支払いなどを収入源としています。

基本的に消費者側は無料で利用できるものがほとんどで、支払いは主に企業側が行うという形となります。BtoC型のマッチングサイトは、就職や転職活動におけるサイトをはじめ、楽天やZOZOTOWNなどのように、販売店舗と消費者を結び付けているネットショッピングモールなど数多く存在しています。

一般的な形であるからこそ、構築前にBtoCにおけるニーズの調査は徹底して行わなければいけません。今既に多くのマッチングサイトが存在しているため、新しく立ち上げる際には正しいニーズの把握とオリジナリティが何より重要と言えるでしょう。

CtoC型

消費者同士、個人間でのニーズをマッチングをさせるためのWebサイトです。代表的なサイト言えばジモティやメルカリなどがあります。マッチングサイトのプラットフォームの活用を行いつつ、エンドユーザーである個人の取引が大きな特徴となります。

収益になるのは、利用するユーザーの手数料となります。利用自体は無料で、決済ごとの手数料や各種機能の追加による課金制などが一般的となっています。個人間の取引は今市場が大幅に拡大し続けており、多くの企業でこのCtoC型のマッチングサイトが提供されています。

メルカリやYahoo!などのフリマ、オークションサイトの人気は言うまでもありませんが、今特に注目を集めているのが婚活サイトです。コロナ禍により婚活パーティなどが中止や延期となる中、ネット上で新しい出会いを探しているという方が急速に増えているという背景があります。CtoC型のマッチングサイトは、ニーズ調査はもちろんですが、こうした時代背景もしっかりと把握しておく必要があるでしょう。

マッチングサイトの開発・構築方法

マッチングサイトの開発・構築

それぞれの特徴はこれから詳しくご紹介致しますが、例えばスクラッチ開発は0から構築しなければいけません。しかし、自社に構築に関する知識やスキルを持った人材がいないという場合には、スクラッチ開発 を選択してもうまくマッチングサイトの制作

自社の有するスキルや経験、知識など、実力に見合った方法を選択するという事がまず大切です。そのため、「パッケージ開発なら成功する!」「スクラッチ開発なら早く効果を得られる!」という事はありませんので、注意しておきましょう。

スクラッチ開発での開発・構築

先にもお話ししたように、全てを0から制作する必要があります。このパッケージ開発は、構築に関する知識やスキル、経験がない場合は難しくなってしまうでしょう。「スクラッチ」という言葉は最初からという意味があり、完全フルオーダーのサイト制作を行う事からこのような名称になりました。

知識やスキル、経験が乏しい場合はスクラッチ開発での構築は非常に困難となります。しかし、観世の理事なるのマッチングサイトの構築を行えるため。他社と差別化を図りながら斬新でオリジナリティのあるサイトを制作する事が出来るでしょう。

さらに、運用フローも自社に合わせることが出来るという点も大きなメリットと言えます。しかし、場合によっては1,000万円以上の費用、長期的な時間が必要となってしまいますので、予算や時間はどのくらい欠けることが出来るのか、スクラッチ開発を行える人材を確保する事が出来るのかなど、自残にしっかりと確認しておくことが重要です。

パッケージ開発での開発・構築

パッケージ開発

しかし、既にあるパッケージを活用するため、完全オリジナルのサイトの制作は出来ません。融通の利かない独自性の低いサイトになってしまうという事もあるでしょう。さらに、運用をサイトにあわせて行わなければいけないという点もデメリットになります。

しかし、時間や予算が限られている、自社でサイトの構築を任せられる人材が不足しているという場合には、非常に効率よく構築をすることが可能となりますので、メリット、デメリットをよく把握し、自社の状況と比較してみることをオススメします。

スクラッチ+パッケージ開発での開発・構築

スクラッチ開発 パッケージ開発 を組み合わせた構築方法は、既存パッケージを活用しつつ機能を追加しオリジナルな構築を行うことが出来ます。2つの方法のいいとこどりをすることで、効率的な構築を行うことが出来るでしょう。パッケージ開発のみと比較すると費用は大きくなるというデメリットはありますが、スクラッチ開発のみと比較すると費用を大幅に抑えることが可能となります。

更に、カスタマイズする事によってパッケージ開発のみよりもオリジナルに近いサイトの制作をすることが出来るでしょう。パッケージ開発の機能を活かしつつ、必要な機能のみを追加すればいいという方法になるため、短期納での構築も可能となります。

勿論ある程度のスキルはひつようになりますが、「他社との差別化やオリジナリティを出したい」「0から構築する術は持っていないがありきたりなサイト制作はしたくない」という場合には、このスクラッチ+パッケージ開発の合わせ技は非常に有効と言えます。

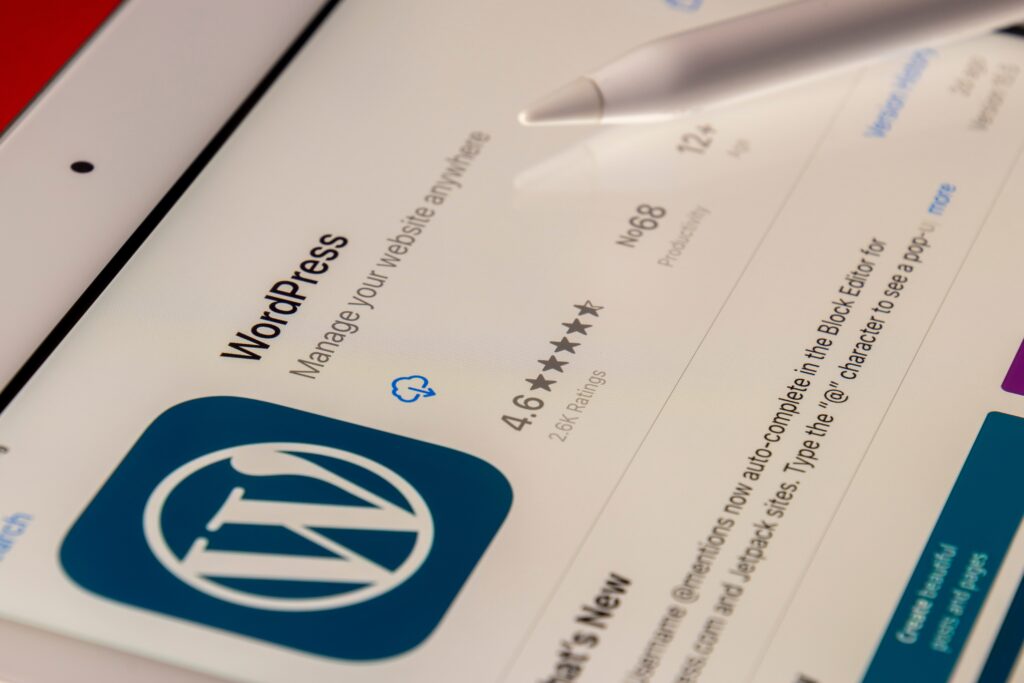

WordPressでの開発・構築

世界的に人気の高いCMSの「WordPress」ですが、マッチングサイトの構築 にも大きく役立てることが出来ます。WordPressはITの地岸が乏しい方でも簡単に直感的操作で構築をすることが可能なため、企業のみではなく個人での活用にも有効と言えます。

WordPressそのものは無料で使用が出来るため、予算を大きく抑えることを重視したサイト構築であれば特にオススメと言えるでしょう。また、必要な機能も簡単に追加する事が出来ます。WordPressはコンテンツマーケティングやブログ形式などでの活用が主になると考えている方も多くいますが、プラグインを使用し機能の追加を行う事で、マッチングサイトとしての利用も十分可能となっています。

さらに、WordPressは元々が非常にシンプルなものとなっていますので、後から必要な機能のみを追加する事が出来ます。そのため、他にはないオリジナルのサイトを構築する事が出来るでしょう。

マッチングサイトの開発・構築における費用相場

マッチングサイトの開発・構築費用 は、スクラッチ開発かパッケージ開発かによって大きく異なります。そのため、開発方法を選ぶ際には、自社の予算に見合った方法を選択する必要があります。

スクラッチ開発→約300万円~約1,000万円 パッケージ開発→約150万円~約500万円 方法別の費用相場は上記のようになります。スクラッチ開発の場合、全てを1から制作しなければいけないため、どうしてもコストはかなり掛かってしまうでしょう。こだわりを強く持っているという場合は、1,000万円以上になるケースも珍しくはありません。逆にパッケージ開発であれば、費用を抑えて構築する事が出来ます。

また、どちらか片方のみではなく、スクラッチ開発とパッケージ開発を合わせたいいとこどりの方法で構築するのであれば、スクラッチのみで構築するよりも予算を抑えることが出来ます。

スクラッチ開発に比べれば構築の自由度は下がりますが、構築に慣れていない、マッチングサイトを初めて立ち上げるという場合には、まずは費用面を重視した方法をオススメします。

マッチングサイト・成功事例

マッチングサイトは非常に多く提供されており、様々なジャンルで色々な企業が参入しています。「マッチングビジネス」は今注目を集めるビジネスモデルです。コロナ禍によって生活様式が一変したことに伴い、ネット、Webの活用というものが様々なシーンで主流となってきました。今のこうした時代背景に合った人気のマッチングサイトを「仕事」「人」「企業」「その他有名サイト」のジャンルに分けて一挙にご紹介致します。

「仕事」のマッチングサイト

仕事のマッチングとは、仕事を探しているユーザーと、仕事をしてほしい企業とのマッチングです。BtoC型のマッチングサイトが主な形となっています。仕事のマッチングでは、正社員、契約社員、アルバイト、パートなど問いttア契約形態はもちろんの事、クラウドソーシングのような単発での仕事依頼などもあり、働き方が多様化してきた現代にはなくてはならないマッチングと言えるでしょう。

タスカジ

提供会社 株式会社タスカジ 会社設立:サービス開始 2013年11月:2013年11月 種類 BtoC型マッチングサイト 利用料金 利用者:利用料は無料で、支払いは依頼分のみ。1時間1,500円~。 URL https://taskaji.jp/

「ハウスキーパー」「家事を依頼したい」というニーズをマッチングさせるサイトです。ハウスキーパーは「高所得の人が利用している」といったイメージをお持ちの方が多くいますが、実際、今は結婚後も仕事を続ける女性が増えたため、こうした外部の力を借りて家事をしているという方は少なくありません。こうした時代の流れに合わせたサービスの提供をしているのが、この「タスカジ」です。

タスカジでは、登録しているハウスキーパーは一定の質を保つために、独自のテストを行い、それに合格した人材だけが在籍しています。そのため、利用者は安心して家事を任せることが出来るでしょう。「この日だけ家事をお願いしたい」というスポット的なニーズが高まりつつある今の市場にピッタリのマッチングサイトと言えます。

リクルートエージェント

提供会社 株式会社リクルート 会社設立:サービス開始 1977年1月:2000年5月 種類 BtoC型マッチングアプリ 利用料金 転職希望者:無料 URL https://www.r-agent.com/

「転職を希望する人材」と「人材を採用したい企業」のマッチングサイトです。転職を希望する側は無料でサービスの利用が出来ます。企業側は転職を受け入れた人材の年収の約20%~30%程の紹介手数料を支払います。転職エージェントは「DODA」や「リクルートエージェント」が代表的なマッチングサイトになります。転職エージェントの大きな特徴として挙げられるのが、ノウハウさえ保有していれば開業が難しくないという点です。

小規模な転職エージェントは数多く存在したいるため、そこでポイントになるのがエージェントの強みを最大限に生かすという事です。「若手営業職専門」「エンジニア専門」などのように、エージェント独自の強みや特色を発揮したアピールが非常に有効と言えるでしょう。

クラウドワークス

提供会社 株式会社クラウドワークス 会社設立:サービス開始 2011年11月:2011年11月 種類 BtoC型マッチングサイト 利用料金 発注者:発注量や手数料はなく基本的には無料で利用が出来る。 URL https://crowdworks.jp/

利用ユーザー数がおよそ300万人以上、仕事の依頼件数がおよそ280万件以上という超大型のマッチングサイトです。依頼案件は多岐にわたり、自宅で行う内職、コンテンツ制作のライター、Webデザイナー、システムやアプリ開発などのWebビジネス案件が多数あるのはもちろんの事、事務や秘書などの案件も多数掲載されています。

掲載企業、利用ユーザーのどちらにも評価機能がついており、契約成立し案件遂行後にお互いに評価をすることが出来ます。お気に入り機能、オススメの案件紹介機能、詳細な検索機能など、機能面の充実も、クラウドワークスがここまでの人気マッチングサイトへと成長した要因と言えるでしょう。

「人」のマッチングサイト

様々なジャンルにおける人と人とのマッチングサイトは、今現在ほとんどの方が利用経験があると言っても過言ではないでしょう。基本的にはどれも利用料金が無料となっているため、「話題になっているから試しに使ってみた」「なんとなく気になったから利用してみた」などのように、明確な目的がなかったとしても気軽に利用し始めることが出来るのが大きな特徴と言えるでしょう。

Instabase

提供会社 株式会社Rebase 会社設立:サービス開始 2014年4月:2014年5月 種類 BtoC型マッチングサイト 利用料金 利用料無料。成約に至ると借りてから数%の手数料を課金。スペースの料金により手数料も異なる。 URL https://www.instabase.jp/

「スペースを貸したい」という人のニーズと「スペースを借りたい」と言う人のニーズをマッチさせるマッチングサイトです。ワークショップやイベントの時など、「今だけ場所を貸してほしい」というニーズは実は非常に高くありますが、簡単に都合のいい場所を見つけることは難しい面がありました。このInstabaseの活用を行う事で、希望条件にピッタリの場所を探し出すことが容易にできるようになります。

予約、支払いなどもすべてWeb上で完結できるのも大きなポイントと言えるでしょう。全国で10,000以上ものスペースが登録されており、会議室はもちろんの事、ライブハウスやレンタルサロン、撮影スタジオなど、多様なニーズに応えられる様々な場所の提供があります。

ストアカ

提供会社 ストリートアカデミー株式会社 会社設立:サービス開始 2012年7月:2012年8月 種類 Btoc型・CtoC型マッチングサイト 利用料金 講師側:ストアカからの集客の場合は手数料が10~30%。自己集客の場合は一律10%。 URL https://www.street-academy.com/

趣味の習い事、ビジネスに活用できるスキルなど、「自身が得意なことを教えたい」というニーズと「教えてもらいたい」というニーズをマッチさせるマッチングサイトになります。このような教育関連の市場では、教える側の場合は集客や場所の確保、教えてもらう側では、検索可能なチャネルの少なさや入会金がネックとなり、以外にもハードルが高い傾向にありました。

ストアカを活用することでこうしたハードルを消し去り10年以上サービスの提供をし続けていますが、依然として注目度は衰えていません。月の制約金額が一定以上になった講師を対象とした割引などもあり、継続的にサイトの利用をしてもらうための工夫もされているのが、大きな特徴と言えるでしょう。

ANYTIMES

提供会社 株式会社エニタイムズ 会社設立:サービス開始 2013年5月:2013年6月 種類 CtoC型・BtoC型マッチングサイト 利用料金 利用者:仕事依頼の報酬を前払いで支払う。 URL https://www.any-times.com/

「困ったことがある」というニーズと「困りごとを助けたい」というニーズをマッチさせるマッチングサイトです。ちょっと困っているけどわざわざ業者を頼るほどでもない。そんな経験は多くの方があるのではないでしょうか。そんな「ちょっとした困りごと」を解決するために活用できるのがこのANY TIMESになります。簡単に言ってしまえば便利屋のマッチングといった感じになるでしょう。

近所の人同士のマッチングが可能というユニークな仕組みになっており、買い物の代行や掃除などという家事の手助けから、パソコンの疑問解決や語学レッスンなど、その内容は多岐にわたります。引っ越しの手伝いや家具の組み立てなどもあり、「今だけ少し助けてほしい」といった気軽な利用をすることが出来るのが、最大の特徴と言えます。

ジモティ

提供会社 株式会社ジモティー 会社設立:サービス開始 2011年2月:2011年2月 種類 CtoC型・BtoC型マッチングサイト 利用料金 無料 URL https://jmty.jp/

「必要なものを必要な人へ」をコンセプトに、ユーザー同士で直接取引が行えるジモティは、不要になったものの売買、アルバイトや正社員の募集、助け合い、不動産、イベント、里親の募集など、あらゆるニーズに対応したマッチングサイトです。「傷があるから売れないけど捨てるのは勿体ない」「まだ使えるけど古いものだから買い取ってもらえない」などの不用品を、必要な人に効率よく手渡すことが出来、ありそうでなかった新しいマッチングの形を実現しました。

出品する際も購入や応募をする際も一切の手数料や利用料はかかりません。2022年現在、2,300万件以上の投稿があり、いかに多くのじゃたが利用しているかという事が分かります。評価機能やチャット機能が充実しているため、取引に関する全てをサイト内で完結できるというのもポイントと言えるでしょう。

「企業」のマッチングサイト

企業と企業のマッチングは、実は需要が非常に高い傾向にあります。市場規模自体が大きいというものではありませんが、決定打的サービスがないというジャンルにおいては、サービスの立ち上げは非常に有効と言えます。法人同士のやり取りのため、収益源も堅く、マッチングサイトの制作で大きなコストをかけたとしても早い段階で黒字化する事も難しくはないでしょう。基本はサービスの提供をしている企業と、サービスを利用したい企業のマッチングが主な内容となります。

Web幹事

提供会社 株式会社ユーティル 会社設立:サービス開始 2015年4月:2018年11月 種類 BtoB型マッチングサイト 利用料金 無料 URL https://web-kanji.com/

ビジネスマッチングサイトとして有名どころとなるのがWeb幹事です。ホームページ制作に特化した開発会社が5,000社以上登録されており、その数は国内でも最大級となります。大きな特徴としては、検索機能の充実が挙げられます。「SEOに強い」「格安での依頼」など、地域や業界だけでなく、様々な切り口からの検索が行えるようになっています。

利用企業はどちらの立場でも無料で使用する事が出来、もちろん企業の情報を掲載するのも無料で行うことが出来ます。近年、多くの企業がWebビジネスに参入しており、ホームページの制作会社も年々増加傾向にあります。その中で、「自社に合った会社を探したいが数が多すぎて絞れない」というニーズに応えたマッチングサイトと言えるでしょう。

Linkers

提供会社 リンカーズ株式会社 会社設立:サービス開始 2012年4月:2012年4月 種類 BtoB型マッチングサイト 利用料金 要問い合わせ URL https://corp.linkers.net/

豊富なマッチング実績を有するLinkersは、大和ハウスやオリンパスなどと言った有名企業の対応も行っています。Linkersはものづくりに強いマッチングサイトとして知られており、試作や開発、保守パートナー、技術コンサルタントなどと言った幅広いニーズに対応が可能となっています。

また、メディア出演の経験もあるためその信頼性は折り紙付きと言えるでしょう。さらに、機械や自動車、バイオなどの各ジャンルに特化した専門家が、発注先選定のサポートを行ってくれるというのも魅力の1つと言えます。アプローチをする際には、企業名などを伏せたまま行えるというのも、セキュリティ面でも大きな安心と言えます。

JETRO e-Venue

提供会社 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 会社設立:サービス開始 2003年10月:2022年1月 種類 BtoB型マッチングサイト 利用料金 無料 URL https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s/?language=ja

ビジネスマッチングサイトのJETRO e-Venueは、日本貿易振興機構「JETRO」により運営されています。国際的BtoB取引を支援するためのマッチングサイトとなっており、スポーツやレジャー、鉄道関係、住宅用建材、医療や福祉、食品など、幅広いジャンルの案件を取り扱っています。JETRO e-Venueは国々の公的機関が運営しているマッチングサイトとの連携を行っているため、登録情報は世界中に公開される仕組みとなっています。

仮に、海外のユーザーが登録した場合、その登録情報は日本貿易振興機構「JETRO」が翻訳を行い、日本語でWeb上で閲覧する事が可能となっています。2021年までは「TTPP」という名称で運営していましたが、セキュリティ強化と機能の充実を図るためにサービスが終了し、2022年に「JETRO e-Venue」のサービスが開始されました。

その他有名なマッチングサイト

テレビCMでも見たことがあるような有名なマッチングサイトと言うのは非常に多く存在します。ここでは、特に知名度の高い「メルカリ」「UberEats」の2つをご紹介致します。本記事をご覧になっている方の中にも、「過去に利用したことがある」「今現在も利用している」という方も少なくはないでしょう。マッチングサイトとしては代表的存在となるこの2つの特徴について、ここで改めて詳しく解説いたします。

メルカリ

提供会社 株式会社メルカリ 会社設立:サービス開始 2013年2月:2013年7月 種類 CtoC型マッチングサイト 利用料金 出品者、購入者共に利用料は無料。 URL https://jp.mercari.com/

国内最大級のマッチングサイトと言えばメルカリと言っても過言ではないほど広く知名度が高く、多くの利用者が存在しています。「売りたい人」と「買いたい人」をマッチングさせるためのサイトで、2021年では月間の利用者数が2,000万人を超えるなど、その躍進は留まるところを知りません。CtoCのマッチングサイトとしてはこれまでは「Yahoo!オークション」が最も有名どころでしたが、今ではメルカリの利用率の方が上回ったという結果もあります。

メルカリは非常に簡単な直感的操作が出来るのが大きな特徴で、初めての利用でも迷わずスムーズに取引を行うことが出来るでしょう。契約が成立するまで住所の閲覧は出来ないようになっており、プライバシーやセキュリティ面でも安心感が強くあります。メッセージ機能や評価機能もあるため、顔の見えない取引でも信頼できる相手を見極めることが出来ます。

UberEats

提供会社 Uber Japan株式会社(日本) 会社設立:サービス開始 2014年8月:2016年9月(日本でのサービス開始) 種類 BtoC型マッチングサイト 利用料金 飲食店舗:注文総額の35% URL https://www.ubereats.com/jp

コロナ禍になり急速に知名度を上げたマッチングサイトといえば、この「UberEats」が代表格と言えるでしょう。「外食したいけどお店に行けない・行きたくないという」という消費者のニーズと飲食店とをマッチングするサイトです。消費者とお店とのマッチングが主な目的のサイトですが、日本では新型コロナウイルスにより職を失ってしまった方や仕事が休業となり収入が減ってしまったという方が、少しでも稼ぐためにとUberEatsの配達員になるという現象が起きました。

食事だけではなく、人と仕事をマッチングするためにも活用されたと言えるでしょう。テイクアウトの需要が増えたことから一気に知名度を高め、利用者が急激に増加しました。今ではテレビCMなども積極的に行っており、地域によっては割引券のついたチラシのポスティングなども配っています。

マッチングサイトによる収益化の方法

「マッチングビジネスはどうやって収益を得ることが出来るのか?」「どのくらいの収益が発生するのか?」ビジネスと塩手マッチングサイトの立ち上げを考える時、やはり一番気になるのはその収益ではないでしょうか。これから新しくサイトを立ち上げたとしても、効率的な収益を得られなければ意味がありません。

手数料による収益 広告による収益 サブスクリプションによる収益 マッチングサイトの収益は上記の3つに分類されています。それぞれの特徴や内容、どのように収益に繋がるのかを詳しく解説いたします。

手数料による収益

例えば有名なマッチングサイトの「メルカリ」ですが、メルカリは購入者も出品者も共に登録するのに費用は一切かかりません。メルカリの収入源はこの手数料が主となっています。メルカリでは、出品した商品が売れた場合、その金額の10%が手数料としてひかれるというシステムになっています。

そのため、500円で出品した商品が売れた場合、10%の50円が手数料になるため、出品者の実質売り上げは450円ということになります。購入者の支払い金額は、そのまま500円となりますので、難しいシステムではありません。単純に、「取引が成立した場合のみ手数料が発生する」という仕組みになります。

マッチングサイトでは、この手数料による収益が非常に大きくなり、サービス全体の取引額が大きければ大きいほど、収益も比例して大きくなっていくでしょう。

広告による収益

広告収入の場合、基本的にマッチングサイトの利用は完全無料と言う場合がほとんどになるでしょう。代表的な物で言えば「ジモティ」が当てはまります。ジモティでは、登録、掲載など全てにおいて一切の費用が掛かりません。また、先に紹介したメルカリのように、取引が成立した際の手数料などの必要もありません。では、どのように収益を得ているのか、それが「広告」です。

サイト内に広告の表示を行い、その報酬を得るというビジネスモデルです。広告の種類は様々あり、テキスト広告やバナー広告など、サイトに合わせて選択する事も可能となっています。大きな収益とするためには、サイトのアクセス数がかなり必要となるため、広告収入のみをメインにしたビジネスとしては難しくなるでしょう。

サブスクリプションによる収益

毎月の定額料金を支払う事により、そのサイトの利用が可能となる仕組みです。「サブスク」と呼ばれており、定額制と言う安心感が非常に大きな強みとなっています。サービスの価値を理解してくれるユーザーが増えれば増えるほど、収益に繋がりやすくなります。「Pairs」という日本最大級の婚活アプリの場合、出会いを求めているマッチングでは珍しく、サブスクリプション形式を採用しています。

従来では、メールの送信や受信、プロフィールの閲覧など、それぞれが課金制となっており、使うたびに費用が発生するというシステムが主流でした。そのため、ユーザーは常に料金を考えながらサイトの利用をしており、中には予想以上の高額になってしまったという方も少なくありません。

婚活や出会いなどのマッチングの場合、この費用面がネックとなりユーザーが離れてしまう原因とされていました。しかし、「Pairs」の場合、月額費用が3,480円というリーズナブルな価格設定でのサービス提供を行っており、これが日本最大級のマッチングアプリへと成長した1つの要因と言えるでしょう。

マッチングサイトに必要な機能

マッチングサイトは様々な機能を要します。しかし、初めてマッチングサイトを立ち上げるという場合、その機能についての理解が浅く、「とりあえず色々な機能を付けておけばいいだろう」と安易に考えるのは避けて下さい。不要な機能があると、動作が遅くなったり管理が複雑化したりだけではなく、制作のコストも大きくかかってしまいます。

必要な機能をしっかりと把握し、不要な機能を排除した制作が行えれば、コストや時間を抑えつつ理想の形に近いマッチングサイトを作り上げることが出来るでしょう。

会員登録機能 案件一覧、検索、詳細機能 ログイン、ログアウト機能 メッセージ機能 申し込み機能 お気に入り機能 アカウント管理機能 メール通知機能 受注・発注確認機能 利用規約 運用者の管理画面 上記11項目は、どのようなマッチングサイトであっても必ず必要となる機能になります。しかし、これらがあれば大丈夫という訳ではありません。あくまでも、必要最低限の基本的な機能が上記の内容になります。立ち上げを行うマッチングサイトの種類によっては、これにプラスして必須となる機能が当然あります。

ここでは、「BtoB型」「BtoC型」「CtoC型」という3つのマッチングサイトの種類ごとに、どのような機能が必要となるのかをそれぞれ詳しくご紹介致します。

BtoB型に必要な機能

企業同士のマッチングを行う「BtoB型」の場合、見積もりの比較サービスなどであればコンテンツ編集を行うためのCMS機能やフォーム機能の充実は欠かせません。ここでいう「コンテンツ」とは、比較対象となる商品を指します。

商材の扱いが変化するたびに表示を入れ替えなければいけないため、CMS機能はまず外せない重要な機能と言えるでしょう。しかし、このCMS機能は工数が大きくかかってしまいます。システムそのものはシンプルですが、構築費は500万円~という予算を立てておくといいでしょう。

BtoC型に必要な機能

人材系サービスで見てみると、求人一覧の表示や希望条件での検索はもちろんの事、応募やメッセージの送信、報酬受け取りの申請などが必要となってきます。一覧や検索などは、基本機能として必ず必要な機能となっています。また、例えばクラウドソーシングサイトの場合、報酬の受け取りに関する機能は特に必須と言えるでしょう。

さらに、検索機能と共に、過去に閲覧した求人を再度見るための過去の履歴を表示する機能や、希望条件に該当する新しい求人が掲載された際のお知らせ機能なども必須と言えるでしょう。BtoC型のマッチングサイトはジャンルが豊富にあるため、一概に「これが絶対必要!」という断定は難しいため、どうすればユーザーが利用しやすいかという点を重視して機能の追加を行いましょう。

CtoC型に必要な機能

CtoC型で特に重要なのはメッセージやチャットなどのやり取りです。また、決済機能もしっかりと備えておくようにして下さい。決済の種類は色々あるため、なるべく決済可能な種類を充実させておくといいでしょう。その上で、ユーザーのフォロー機能、沖に李昨日、メルマガ配信機能もあるとさらに顧客満足度を高めることが出来ます。

CtoC型の場合、この決済機能が重要かつヘビーなものとなりますので、構築費用としては1,000万円以上と考えておくようにして下さい。場合によっては2,000万円を超えてしまうということもありますので、自社のマッチングサイトの構築に関する実力や現状、役立つスキルを有している人材などをしっかりと見極めておくことが何より大切です。

マッチングサイト・ビジネスとして成功させるためには?

マッチングサイトはそのアイディア次第で色々なジャンルに向けたサービスを開始する事が出来ます。そのサービスを必要と感じている人がいれば成り立つサービスですので、参入のハードルも低く日々多くのマッチングサイトが提供されています。

しかし、ハードルが低いからと言って簡単に成功を収めることが出来るとは限りません。マッチングサイトをビジネスとして軌道に乗らせるためには、ここで紹介する2つのポイントが何より重要となっています。もしも今、「マッチングサイトを立ち上げたのに上手くいかない」「サイトは上出来なのになぜか軌道に乗らせることが出来ない」と感じている場合、ここで紹介する2つのポイントについて、改めて見直してみることをオススメします。

需要と供給を見極める

基本中の基本ではありますが、マッチングサイトの成功はこの需要と供給が成り立たなければ成立しません。需要者と供給者がいなければ、いかにサイトの出来が良くてもサービスの活性化は見えないでしょう。需要と供給をしっかりと見極めるためには、市場調査や競合分析などのニーズ調査を行いつつ市場に可能性はあるのか、サービスの活性化は可能なのかという事をしっかりと見極める必要があります。

「これは他にはないいいアイディアだ」と自信を持っていても、そのサービスを利用するユーザーがいなければビジネスとして行うことは不可能となるでしょう。マッチングサイトの立ち上げを行う際には、まず制作よりも調査や分析などをしっかりと行い、ビジネスとしての可能性がどの程度あるのか、どのようなニーズが今あるのかという事を深く理解することが重要となります。

徹底した集客

こちらも基本中の基本ではありますが、マッチングサイトを制作しサー0ボスの提供をスタートさせてもそこがゴールではありません。そこはスタート地点です。これからサービスの活性化を目指すためには、徹底した集客が何より大切となってくるでしょう。新しいサービスの成功は、マーケティングへの投資が必須となります。ターゲット層に合わせた効率的な集客を行いましょう。

SEO対策 SNSの活用 オウンドメディアの運用 広告による宣伝 上記の4つが主な集客の施策になりますが、狙うべきターゲット層によって度の施策が効果的なのかは変化します。ターゲットの年齢や性別、生活スタイルなどを細かく調査し、そこに見合った最適な集客を行う事で、サービスの活性化、ビジネスとしての成功に近づくことが出来るでしょう。

マッチングサイトにおける事業規模による要点

マッチングサイトを新しく立ち上げる 場合、その規模により要点は異なります。もちろん「市場のニーズ」に関しては、どのような規模でもしっかりと正しく調査を行い、狙うべきニーズに的を絞った戦略を立てなければいけません。しかし、それ以外にも、マッチングサイトの規模により、異なる重要な要点と言うものが存在します。

自社のマッチングサイトの規模はどの程度か把握できていますか?ここでは「低予算・短期納」「新規事業」「メイン事業」の3つの規模による要点についてご紹介致します。

低予算・短期納で行う

初めから大きな利益を望むのではなく、「まずは数十万円から数百万円規模の利益を目指したマッチングサイトの構築を行いたい」という場合、低予算で短期納な構築を行うようになります。この場合、特にオススメなのがWordPressです。WordPressの特徴は後程詳しくご紹介致しますが、コストや時間を大幅に抑えつつ、機能をしっかりと充実させたマッチングサイトの構築 を行うことが可能となります。

また、WordPress以外の場合、他CMSやパッケージ開発を利用した構築がいいでしょう。ベンチャー企業や中小企業の場合、新しく立ち上げようと思っても中々大きな予算を書けるというのは難しいという事があります。

そういった場合は、まずはスタートを小さくし、そこからサイトを成長させていくといいように、少しずつ規模を大きくしていくほうが、失敗するリスクも小さくすることが出来ますし、市場や時代の変化に柔軟な対応をすることが出来るようになるでしょう。

新規事業として行う

新しい事業の1つとしてマッチングサイトの開発・構築

機能の追加を行うたびにアップデートを繰り返すことで、ユーザーがより使いやすいように快適な環境を整えていけるため、時間はかかりますが、実際に利用するリアルな声が聞けるため、効率的な更新を行うことが可能となります。

新規事業として行う場合、マッチングサイトの構築により他業務に支障が出ないよう注意しなければいけません。そのため、まずはアジャイルで最低限の開発を行い、その後1つずつ問題を解決していき、最終的にベストなマッチングサイトへとレベルアップさせていくという流れが大切になるでしょう。焦らず丁寧に、ゆっくりと時間をかけたマッチングサイトの構築を行っていく事になります。

メイン事業として行う

マッチングサイトをメイン事業として立ち上げる場合、予算を大きく準備しなければいけません。この場合、数百万円と言うよりも、1,000万円~の予算として考えておく必要があります。メイン事業として行う場合、マッチングサイトの構築はフルスクラッチで完全オリジナルなものにするという事がまず第一になります。

メインとして力を入れた事業展開をするのであれば、サイト構築もぬかりなく徹底的に行うようにしましょう。機能や見た目はもちろん、自社のサービスに最も適した形にしなければいけません。

そのため、マッチングサイトの構築を行うための要件や仕様などは、綿密な打ち合わせが重要となります。自社で内製するにしても外部に発注するにしても、細かな部分までしっかりと取り決めを行い、他サイトとの差別化をうまくアピールできるよう、完璧なオリジナリティが重要となるでしょう。

初めてのマッチングサイトの開発・構築は「WordPress」がオススメ!

本記事の序盤に「マッチングサイトの開発・構築方法 」でWordPressでの開発・構築方法について簡単にご紹介致しましたが、もしも「ITスキルが乏しい」「経験がなくうまく作れるか自信がない」という場合には、ぜひWordPressを活用したマッチングサイトの構築をオススメします。先ほどお話ししたように、予算やスキルを重視した制作も可能となっており、それ以外にもオススメポイントが多数あるのがWordPressです。

また、WordPressは世界中で人気があり、利用者が数多く存在しています。そのため、もしもトラブルが発生した場合、その対処方法などを検索するとすぐに見つけることが出来ます。ここでは、そんなWordPressのオススメポイントの中でも、特に大切な2つについて詳しくご紹介致します。

無料で簡単に導入する事が出来る

マッチングサイトの開発・構築

そこで、コストをまず第一に考える場合、やはりWordPressが最も最適と言えるでしょう。先ほどの開発・構築方法でお話しした通り、WordPressは無料で利用する事が出来るため、まずこれだけでも大きく費用を抑えることが出来ます。

もちろん、WordPressを利用するためにはサーバーと契約をしなければいけませんが、数百万円や数千万円と言った莫大な契約料が必要という事はありません。安い所であれば数千円~数万円程度で契約をすることが出来ます。

また、サーバー会社の中にはWordPressに特化したサポートや構築サービスを行っている所も数多くあるため、IT知識がなく上手く構築できるか不安と感じている場合でも、プロの徹底した支援を受けることが出来るため安心してマッチングサイトの立ち上げを行うことが可能となるでしょう。

必要な機能の搭載を容易にできる

WordPressは、初期の段階では非常にシンプルになります。そこで、プラグインを活用して必要な機能を好きに追加する事が出来ます。

パソコンやスマホなど、どんなデバイスから見ても自動的に最適な表示がされる「レスポンシブ対応」 管理者が登録しなくても、サービス提供者が自ら登録する事が出来る「出品者によるサービス登録」 サービスに評価やコメントを記載する事が出来る「レビュー機能」 登録をするための情報入力を行うプラットフォーム「ユーザー会員登録機能」 Stripeという決済機能で使う事が出来る「クレジット決済機能」 上記の機能があれば、最低限マッチングサイトとしての機能は十分と言えるでしょう。これ以外にも、実に様々な種類のプラグインがあるため、自由にカスタマイズが出来るというのもWordPressの大きな魅力の1つとなります。

まとめ

マッチングサイトの開発・構築

もちろん、マッチングサイトの開発・構築

何事も、まずは土台をしっかりと固め、市場の調査やニーズの分析、将来性や今後の時代の変化など、様々な視点からしっかりと確認していきましょう。

まずは、本記事で紹介した内容を正しく把握し、自社はどのニーズに合ったマッチングサイトを立ち上げるべきか、ターゲットとする層はどの辺りになるのかなど、まずはマッチングサイトの開発・構築