コンテンツマーケティングで自社ブログやコラムサイトをはじめとし、オウンドメディアに至るまで幅広く利用されているWordPress。従来はWordPressをレンタルサーバーを利用して使用するケースが主流でしたが、近年では、WordPressをAWSの環境で構築するケースが増加してきています。

本記事では、AWSサーバーを使用してWordPressのWebサイトを構築する方法について、メリットやデメリットを交えながら詳細を解説致します。

AWSを使用してWordPressのWebサイトを構築するメリット

従来のようにレンタルサーバーを利用するのではなく、敢えてAWSサーバーを使用してWordPressサイトを構築するケースが増加している背景には、様々なメリットが存在しているからではないかと言われています。特にAWSサーバーを使用してWordPressのWebサイトを構築する大きなメリットとしては次の3点が挙げられます。

- 導入コストが低い

- カスタマイズの自由度が高い

- セキュリティの高さ

導入コストが低い

年額制または月額制であるレンタルサーバーに対し、従量課金制であるAWSサーバーは、利用しなければコストがかからないというメリットがあります。さらに、AWSサーバーはアカウント作成後1年間は無料で利用することができるため、レンタルサーバーを借りてWordPressのWebサイトを構築するよりも導入コストが格段に低いと言えます。

カスタマイズの自由度が高い

スペックが定められているレンタルサーバーに対し、構築するサーバーのスペックを自由に決めることができるAWSサーバーでは、それぞれの用途に応じたカスタマイズが可能です。さらにAWSサーバーには実に200以上もの様々な機能が搭載されているため、各機能を組み合わせることで従来のレンタルサーバーよりも格段に便利に使用することができます。

セキュリティの高さ

AWSサーバーでは、あらゆるソリューションが提供されています。そのため、セキュリティを強固なものにしつつ可用性を高めることが可能です。

AWSを使用してWordPressのWebサイトを構築するデメリット

レンタルサーバーよりもメリットが多いように見受けられるAWSサーバーですが、もちろんデメリットも存在します。AWSサーバーでWordPressのWebサイトを構築しようと考えている方は、事前にデメリットに関してもきちんと理解した上でAWSサーバーを選択しましょう。主なデメリットは次の3点が挙げられます。

- 専門的な知識が必要

- 従量課金制が仇となることもある

- AWSの障害発生時に困る

専門的な知識が必要

従来のレンタルサーバーを借りてWordPressでWebサイトを構築するのと比較し、AWSサーバーでWordPressを構築する場合には、AWSサーバーについて深い理解が必要となります。AWSサーバーでは自分自身の手でサーバーを構築する必要があるためです。

従量課金制が仇となることもある

AWSサーバーのメリットでもある従量課金制は、AWSサーバーのサービスを使用すればするほど比例して高い料金がかかってしまう可能性があります。特にAWSサーバーを構築した場合、インスタンスを停止しない限り、使用していることになりどんどん課金されていくので注意しましょう。

AWSの障害発生時に困る

AWSサーバーでは、稀なことではありますが、AWSサーバー全体においてなんらかの障害が発生してしまうことがあり、AWSサーバー構築をしている場合には、復旧までの間サービスの利用ができなくなってしまうため、注意が必要です。

AWSを使用してWordPressのWebサイトを構築する手順

AWSサーバーを使用してWordPressのWebサイトを構築するメリットとデメリットを理解したところで、ここからは実際にAWSサーバーでのWordPressのサイトを構築する手順について解説致します。

主に下記2つの方法で構築することが可能です。

①Amazon EC2を使用してWordPressサイトを構築

②Amazon Lightsailを使用してWordPressサイトを構築

①Amazon EC2を使用してWordPressサイトを構築

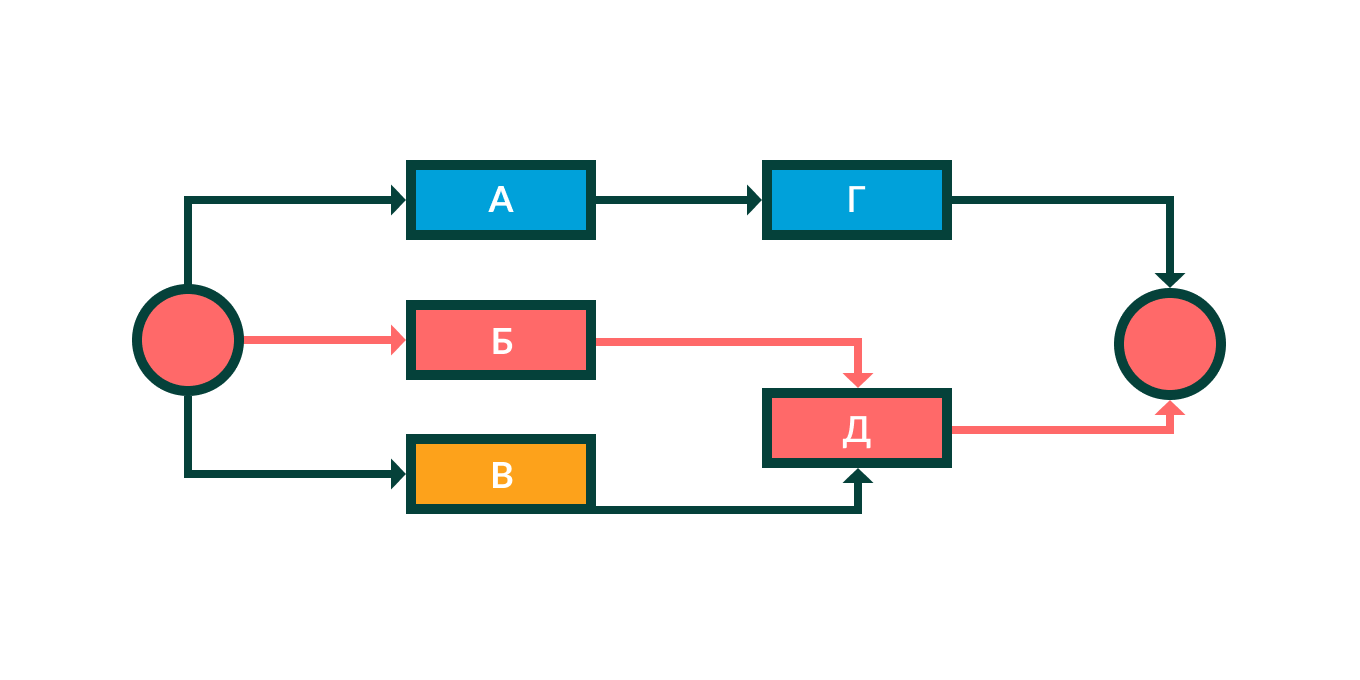

Amazon EC2を使用する場合には、他のサービスや機能と組み合わせる必要があります。よくある手段としては、Amazon EC2でWebサーバーを作成し、Amazon RDSでMySQLデータベースを作成することが多いです。

Amazon EC2とは

ここでAmazon EC2について、今一度概要を確認しておきましょう。Amazon EC2とは、Amazonga提供している仮想サーバー構築サービスのことです。Amazon EC2を利用すると、クラウド上に仮想サーバーを迅速に作成することが可能です。

Amazon RDSとは

ここでAmazon RDSについて解説しておきます。Amazon RDSとは、英語表記で「Amazon Relational Database Service」の頭文字を取ったもので、AWSサーバーにおけるリレーショナル型のデータベースのことを言います。Amazon RDSを使用すると、データベースのインストールをはじめバックアップ等のセットアップをせずとも、データベースを利用することが可能です。

MySQLとは

MySQLとは、世界中で最も利用されているデータベース管理システムのことです。オープンソースでありながら、容量が大きいデータであったとしても、スピードを保ったまま動作し、便利な機能を多数搭載していることから実用性が高いシステムとなっています。

<手順その1>AWSアカウントの取得

まずはAmazon EC2を使用するために、AWSサーバーのアカウントを取得します。

<手順その2>Apacheをインストールする

次に「Apache」をインストールします。

Apacheとは

Apacheとは、Webサイトを提供するための無料のオープンソースソフトウェアとなっており、Apacheの公式サイトからダウンロードした圧縮ファイルを解凍した上で任意のディレクトリに配置することで使用することが可能です。

<手順その3>PHPのインストールをする

続いて「PHP」のインストールをします。

PHPとは

PHPとは、動的にWebページを生成する時に使用するサーバーサイドのスクリプト言語のことです。MySQL等とのデータベースとの連携が容易という特徴を持ちます。

<手順その4>MySQLのインストール及び設定を行う

MySQLの公式サイトからダウンロード及びインストールし、初期設定を行いましょう。

<手順その5>WordPressをインストールする

WordPressの公式日本語サイトからダウンロード及びインストールを行います。※インストールはサーバーへアップロードした上で行う必要がありますので注意が必要です。

②Amazon Lightsailを使用してWordPressサイトを構築

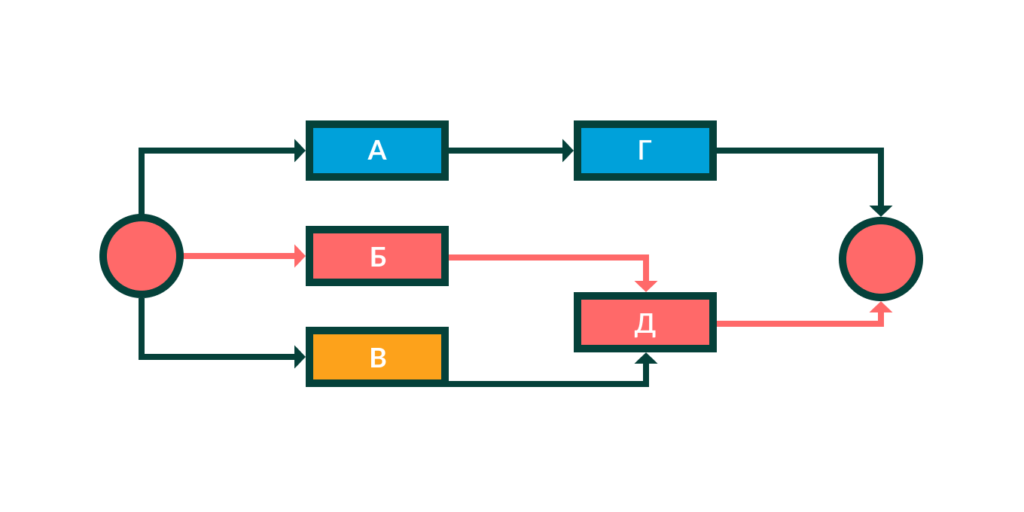

Amazon Lightsailを使用する場合には、前述したAmazon EC2とは異なり、他のサービスや機能を使用することなく単独でWordPressサイトを構築することが可能です。

Amazon Lightsailとは

ここでAmazon Lightsailについて、概要を確認しておきましょう。Amazon Lightsailとは、クラウドにアプリケーションを構築する際の問題を最も簡単に解決に導くためのVPS(仮想プライベートサーバー)のことです。

<手順その1>AWSアカウントの取得AWSアカウントの取得

Amazon EC2同様、Amazon Lightsailを使用するためにはAWSサーバーのアカウント取得が必要です。

<手順その2>Amazon Lightsailを使用し仮想マシンの起動をする

Amazon Lightsailを使用して、仮想マシンを起動します。仮想マシンを起動させるためには、AWSサーバー内にある「Linux 仮想マシンを起動」というチュートリアルを選択し、画面に従って起動させましょう。

<手順その3>WordPress起動する

AWSサーバーのホーム画面にある「インスタンス」をクリックすると出てくる「作成したインスタンス」をクリックするとWordPressの情報が記載されています。さらにその中にある「パブリックIP」を確認した上で「http://パブリックIP」にアクセスした後「Hello World」という画面が出ることを確認しましょう。

<手順その4>WordPressの管理画面設定を変更する

WordPressの初期設定では、WordPressの右下に「Bitnami」のロゴが表示されてしまっているため、ログイン画面のコマンドから削除を行います。

Bitnamiとは

Bitnamiとは、WordPress等のWebアプリケーションをPHP及びMySQL等のミドルウェアと共に一式を設定済みでパッケージ化した上で提供してくれるソリューションのことです。

AWSでWordPressを運営するときの料金

本項目では、AWSサーバーでWordPressサイトを運営するときの料金について解説致します。

Amazon EC2の利用料金

Amazon EC2では、下記の表な4タイプの料金プランとなっています。

| 料金プラン | プラン内容 |

| オンデマンド | 利用時間によって料金が決定する。 |

| リザーブド | 1〜3年間の長期契約を行うことで割引が適用される。 |

| スポット | 短期利用、単発利用したい時に向いているが、AWSサーバー側のタイミングで停止するリスクがある。 |

| Dedicated Host | ユーザー専用の物理的なサーバーとして利用可能。 |

Amazon Lightsailの利用料金

Amazon Lightsailでは、下記の表のような料金設定となっています。

| 月額3.50USDプラン | 月額5USDプラン | 月額8USDプラン | 月額12USDプラン | ||

| 仮想サーバー | Linux or Unix | Linux or Unix | Windows | Windows | |

| メモリ | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | |

| ディスク | 20GB SSD | 40GB SSD | 20GB SSD | 40GB SSD | |

| 転送 | 1TB | 2TB 1TB | 1TB | 2TB |

応用編:既存のWordPrssサイトをAWSに移行するには

ここからは応用編として、AWSサーバー外に構築済みの既存のWordPressサイトをAWSサーバーに移行する方法3つの方法について解説致します。

①WordPress のエクスポート・インポートを使用

②プラグイン「All in One WP Migration」を使用

③手動でコピーする

①WordPress のエクスポート・インポートを使用

WordPressに標準搭載されているエクスポート機能及びインポート機能を使用することで、既存のWordPressサイトの移転は容易となります。WordPress内のデータを「xml形式」のファイルでエクスポートしましょう。その後xml形式のダイルをAWSサーバー内の移転先のサーバーでインポートすることでスムーズにデータ移行することが可能です。

②プラグイン「All in One WP Migration」を使用

WordPressのプラグインを使用することで、複雑なデータであってもAWSサーバーに移行することが可能です。このケースでは、古いコンテンツは削除しつつ、サイト内の限定された箇所のみをエクスポートしたいという時に役立ちます。様々なプラグインが存在しますが、代表的なものとしては「All-in-One WP Migration」や「Advanced Export for WP & WPMU」等が挙げられます。

③手動でコピーする

物理的に手動でコピーするという方法も存在します。移行したいWordPressのファイルを全てAWSサーバーにコピーし、既存のダンプファイルを移転先のデータベースにインポートしましょう。その後、IPアドレスの修正を行い、さらにドメインの参照先を変更します。

手動でコピーを行うためには、それなりの専門的な知識が必要となる反面、サーバー内のデータはカスタマイズ及び設定も細かく手動で移行することができるというメリットがあります。

まとめ

AWSを使用してWordPressを構築する方法について、本記事では、メリットやデメリットを交えながら詳細を解説致しました。従来のようにレンタルサーバーを使用してWordPressのサイトを構築するよりも、コストが安かったり、セキュリティ面が高かったりと、様々なメリットがあることが理解できたのではないでしょうか。

AWSサーバーに関する理解が必要となりますが、AWSサーバーは他にも様々な機能を持つため、使いこなせるようになるとあらゆることに応用することが可能です。まずは、AWSサーバーを使用してWordPressサイトを構築してみてはいかがでしょうか。