世界には多くのプログラミング用語がありますが、そのなかの一つにRubyがあります。初心者にはおすすめのプログラミング言語といわれていますが、Rubyと聞いてもどんな特徴があり、どんなものが作れるのか分からない方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、Rubyについて徹底的にリサーチし、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

Rubyとは?

まずRubyについて知りましょう。Rubyとは、アプリやサイトなどを作るためのプログラミング言語の一つで、初心者にも分かりやすくおすすめの言語といわれています。プログラミング言語の多くは海外で開発・誕生していますが、Rubyは日本のソフトウェア開発者 である「まつもとゆきひろ氏」が開発した日本ではじめて開発されたプログラミング言語です。

とてもシンプルな作りで、コード自体も少ない文字数で完成することができるので、プログラム初心者には非常に扱いやすいプログラミング言語といわれています。

Rubyの特徴

日本人が開発したプログラミング用語であり、初心者にも扱いやすいということでRubyに興味を持たれた方もいるのではないでしょうか。ここからはRubyがもつ特徴を解説していきたいと思います。

コードがシンプル

前述の通り、Rubyは他のプログラミング言語と比べ、非常にコードがシンプルです。通常は5行程度必要なコード量も、Rubyでは1行で済むほどシンプルです。

コードの記述量が少ないため、作る側にとっても簡単になりますが見る側にとっても読み取りやすくなるというメリットがあります。このことからも保守しやすく高性能なプログラムの開発を行うことができます。

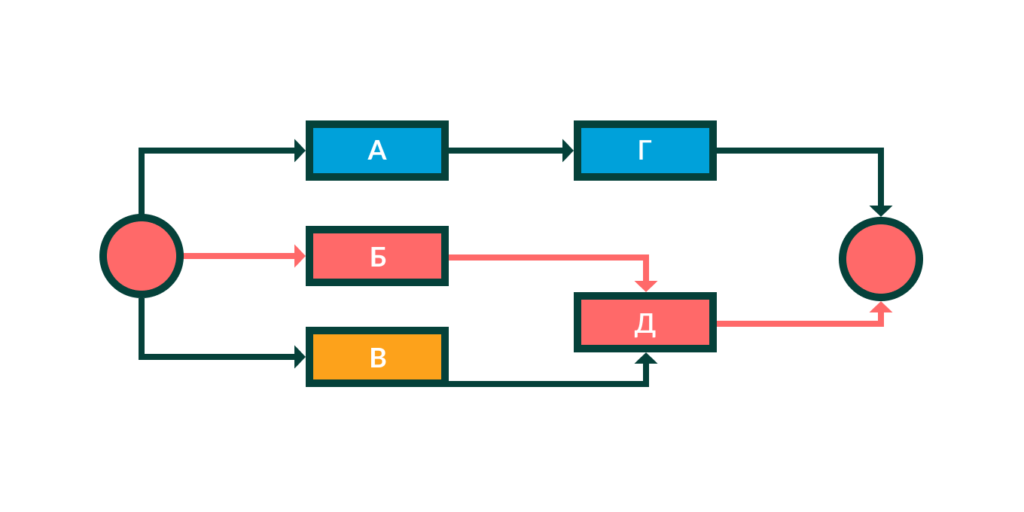

オブジェクト指向言語

オブジェクト指向言語とは、複数のモノをパズルのように組み合わせて動かしていく方式になります。これによりプログラムがまとまり、プログラムを変更するときなど、変更したいポイントだけを変更すればよいので、変更しやすくなるというメリットもあります。

Rubyはこのオブジェクト指向言語になり、Ruby以外にはPHPやJavaといったプログラミング言語もそれにあたります。

開発向けのフレームワークがある

WEBアプリやサイトなどを開発 するときに必要になるフレームワークとは、開発に必要となる機能を集めた枠組みのことをいいます。

Rubyには「Ruby on Rails」というWEB開発向けのフレームワークがあり、開発を効率化することができるとても便利なフレームワークです。

日本ではじめてのプログラミング言語

前述の通り、Rubyは日本ではじめて開発されたプログラミング言語です。Rubyは「国際電気標準会議」において、世界基準のプログラミング言語と認められています。

さらにRubyについての日本語の記述が多いのも特徴で、はじめてプログラムの勉強をする方も情報を見つけやすいので、初心者にも学びやすいプログラミング言語といえます。

Rubyを活用してできることとは?

https://unsplash.com/photos/kknrCfZHsyo それではRubyを使って開発 できるものにはどのようなものがあるのでしょうか。皆さんにも作れるものも多いので是非参考にしてください。

WEB・スマホアプリ開発

まずはWEBアプリの開発

またスマホアプリを作ることも可能です。ゲームや学習、音楽といったアプリも作ることが可能です。スマホアプリの開発には、RubyMotionというツールを使うことで開発が可能になり、自分好みのアプリを作り上げることができます。

webサイト開発

次に開発できるのはWEBサイトです。通販サイトやメディアサイトのような、WEB上で目にできるようなサイトを作ることができます。ユーザーが必要な情報を入力し、それをサーバー上で検索して表示するような仕組みをRubyでは作ることができるため、このようなサイトを初心者でも作成することができます。

Rubyの将来性

現在Rubyを使えるプログラマーの需要は非常に高いとされています。国内での採用実績が高いとされていますが、近年ではコードのシンプルさや管理のしやすさから海外でもプログラム開発にRubyが採用されており、特にベンチャー企業で使われています。

年々その需要が高まっているため、Rubyを使いこなせることで転職や就職など役に立つことはもちろんですが、フリーランスとして開発依頼を受けるケースも多くなっています。このようなことからも、将来性豊かなプログラミング言語といえるため、Rubyをマスターすることはプラスに働くことは間違いありません。

Rubyの学習方法

ここからはRubyの学習方法について解説していきます。マスターするまで続けられるように、自分に合った方法を選んで学んでいくようにしましょう。

サイトを使って学習する

まずは動画サイトを利用して学ぶ方法です。動画サイトもいろいろあり、1つの動画を3分ずつにまとめて、少しづつ要点を学んでいくものや、スライド方式で説明してくれた後に実践できるサイトなど、Rubyを学習するためのサイトは多くあります。実践を交えながら行えるので、初心者でも分かりやすく取り組みやすい学習方法といえるでしょう。時間がない方でも好きな時間に学習できるので、すきま時間に学習したい人にはおすすめです。

書籍で学習する

次にあげられるのが書籍で学習する方法です。書店などに行きプログラムの本を調べてみると、Rubyを扱う書籍はたくさんあります。どれを選べばいいか迷うほどですが、初心者向け・中級者向け・上級者向けと分かれているので、自分に合った書籍を選んで勉強するといいでしょう。書籍の勉強は、時間を気にすることなくどこでも出来るのがメリットなので、自宅以外でも勉強時間に費やしたいという方にはおすすめです。

専門スクールで学習する

最後は専門のスクールに通って勉強する方法です。専門の講師の方が教えてくれるので、独学が向かない方や、基本からしっかり学びたい方などにはおすすめです。ただコストもかかり、学習時間も決められるので、金銭的・時間的に余裕がある方はいいでしょう。

Rubyで構築されたサービス紹介

私たちが普段利用しているサイトやアプリの中にも、Rubyを使って開発 されているものがたくさんあります。ここからはその一部をご紹介していきます。

食べログ

https://tabelog.com/ 国内最大の飲食店口コミサイトとして知られている食べログは、飲食店を検索する際や利用者の口コミを見ることができるサイトで多くの方が利用しています。

運営2年目にあたる2007年に、アクセスの増加に伴うサービス改善を行い、Ruby on Railsへと移行しました。国内で人気を誇っているサイトの中ではいち早くRuby on Railsに移行したのが食べログで、新サービスの提供が短時間で行えるという効果を発表しています。

Twitter

https://twitter.com/ 皆さんも良く知るSNSの一つであるTwitterも、実はRubyで開発 されているサービスなんです。現在は利用者の爆発的増加によりScalaに移行していますが、それまではRubyを使っていました。

クックパッド

https://cookpad.com/ 月間利用者1,500万人・月間5億というPV数を誇る、皆さんもご存じの料理レシピWEBサイト「クックパッド」もRubyを使ったサイトです。現在Rubyで開発 されたサイトの中では一番有名なのではないでしょうか。

ユーザー管理もしっかり行っており、ユーザーから寄せられたレシピのアップロードや更新もスムーズに行われています。Rubyは処理速度が遅いといわれていましたが、それを覆したのがクックパッドといっていいでしょう。

クラウドワークス

https://crowdworks.jp/ 仕事を依頼したい人と請け負いたい人をつなげる、国内最大のクラウドソーシングサイトであるクラウドワークスもRubyで開発 されており、2014年に上場してからも登録数は増加し続けています。

クラウドワークスの最高技術責任者である野村真一氏は、「Ruby on Railsでの開発 により、将来への変化に対応できるシステムの構築ができた」と語っています。Ruby on Railsの開発性の高さは、スタートアップ企業だったクラウドワークスにとって、うってつけの開発環境だったということがうかがえます。

価格.com.

https://kakaku.com/ さまざまなジャンルの商品を料金や口コミなどで比較するサービスを提供している価格.comもRuby on Railsで開発 されているサイトになります。

ユーザーが使いやすいサイトを目指し、多くのサービスや商品情報の管理を実現するためにRubyでの開発 を行い、新サービスや都連情報の発信などをスムーズに行えるシステムの構築を作り上げています。

優秀なRubyシステム開発・構築会社を見分けるポイントとは?

ここからはおすすめのRubyシステム開発・構築会社 Rubyシステム開発・構築会社 を見極めるポイントについて解説したいと思います。優秀な開発会社を見極めるポイントは以下の7つになります。

・開発料金が高すぎないかどうか

・開発実績が豊富かどうか

・保守運用が充実しているか

・開発期間が長すぎないかどうか

・過去にどんなシステムを構築してきたか

・開発実績が豊富か

・自社開発率が高いか

前述の通り、Rubyは日本人のソフトウェア技術者である「まつもとゆきひろ氏」が開発 した言語とご紹介してきました。Rubyが登場してからは、そのコードのシンプルさから人気の言語となり多くのサイトやアプリが誕生してきました。しかしその汎用性の高さから、同じシステム開発会社でも、誰でも開発できるようなシステムから複雑なシステムなど、開発内容の規模の違いが出ているのが現状です。

そのため、これらの情報がしっかり記載されているかどうかが非常に重要になってきます。優秀なシステム開発会社はこれらの情報を自社のホームページにしっかり記載しています。これらの項目についての詳しい説明は、おすすめの開発会社 をご紹介したのち、お話していきたいと思います。

Rubyシステム開発・構築に強いおすすめの開発会社

それではRuby開発 に強い開発会社をご紹介していきます。Rubyを使わせたら右に出る者はいないと自負する会社ばかりですので、開発会社 に依頼をしてRubyでの開発 を検討しているという場合は、是非参考にしてください。

BPS株式会社

https://www.bpsinc.jp/ 東京新宿区に本社があるBPS株式会社は、Webシステムをはじめホームページの作成やWEBアプリの開発 などを行っており、すべて自社内で開発を行っています。これまで100件以上の開発実績をもち、顧客には家庭教師のトライグループやアメーバブログやABEMA TVなどの有名企業も多く含まれています。

BPS株式会社の特徴は、クライアントの要件をしっかりエンジニアがヒアリングしてくれるため、希望がそのまま反映されやすく、開発規模や納期などを踏まえ開発方法を提案してくれます。自社の要望や都合に合わせた開発 を行ってほしいという企業にはおすすめの開発会社 です。

株式会社キャピタルナレッジ

https://www.capital-knowledge.co.jp/ 大阪府大阪市にある株式会社キャピタルナレッジは、ミャンマーを拠点としたオフショア開発 を行っており、スマホアプリやシステム開発を行っています。オフショアといえばインドや中国、タイやベトナム が有名ですが、ミャンマーは新興国として近年注目を集めており、他と比べても人件費が非常に安いのが特徴です。

オフショア開発 というと言葉の壁が問題になりがちですが、日本語に対応できるスタッフも多くその点は心配ないでしょう。また企業からの要件などは日本のエンジニアが対応してくれるので、オフショア開発 が初めての方にもおすすめですし、コストカットを目指す方にもおすすめです。

タケユー・ウェブ株式会社

https://takeyuweb.co.jp/ 埼玉県さいたま市に本社を置くタケユー・ウェブ株式会社は、これまで中古品買取アプリやマッチングアプリ 、ストリーミングサイトなど、Ruby on Railsを使ったさまざまな開発を行っています。

タケユー・ウェブ株式会社では、サブスクリプションプラン・レンタル開発チームプラン・リースプラン・請負プランとクライアントのニーズに応えてくれる4つの契約プランを用意しています。システム開発 後の保守サービスを約束してくれるプランも用意されているため、大幅にコストを抑えることができます。コストを抑えて開発後の保守サービスも任せたいという方におすすめの開発会社 です。

株式会社島根情報処理センター

https://www.sjc-inc.co.jp/ 島根県出雲市に本社を置く株式会社島根情報処理センターは、少数精鋭のチームでシステム開発 を行うため、それぞれが実績十分で柔軟かつスムーズなシステム開発 が可能です。またチームメンバーのほとんどが、Ruby技術者認定試験を取得しておりRuby on Railsを3年以上経験しているメンバーが揃っているのが特徴です。

また地方にある開発会社 のため、都市部にある開発会社 よりも安いコストで抑えることができます。安いコストで開発からリリースまでのスピード重視の方にはおすすめの開発会社 といえるでしょう。

Vareal株式会社

https://www.vareal.co.jp/ 福岡県福岡市に本社を置くVareal株式会社は、企画・開発・保守サービスとワンストップでサービスを提供しています。保守サービスは非常に充実しており、通常の保守サービスはもちろんセキュリティ対策やサーバー対策などもしっかり行ってくれます。

システムの改善点を提案してくれたり、引継ぎのための資料作成も行ってくれるのも特徴の一つといえるでしょう。また他社が開発したアプリケーションやシステムにも対応してくれるため、保守サービスの移行を検討している方には、おすすめの開発会社 といえるでしょう。

株式会社ゼネット

https://www.zenet-web.co.jp/ 東京都豊島区に本社を置く株式会社ゼネットは、設立当時からRubyを使ったシステム開発 を行っており、2013年にはRuby技術者認定試験Goldの合格者を5名以上正社員から輩出してということで、国内に数件しかない「Rubyアソシエーション認定システムインテグレータGold」の認定を受けています。

株式会社ゼネットの最大の特徴は、他のプログラミング言語で開発されたシステムを、Ruby置き換えてくれる支援サービスを提供していることでしょう。そのため、今のシステムを使いやすいものにしたいという方にはおすすめの開発会社です。またシステムリリース後の保守サービスも行ってくれるので安心です。

株式会社テクノブレーン

https://www.tbn.co.jp/ 神奈川県横浜市に本社を置く株式会社テクノブレーンは、Rubyを使ったスマホアプリやWebサービスの開発 を中心に行っており、その技術力の高さからこちらも「Rubyアソシエーション認定システムインテグレータGold」の認定を受けています。

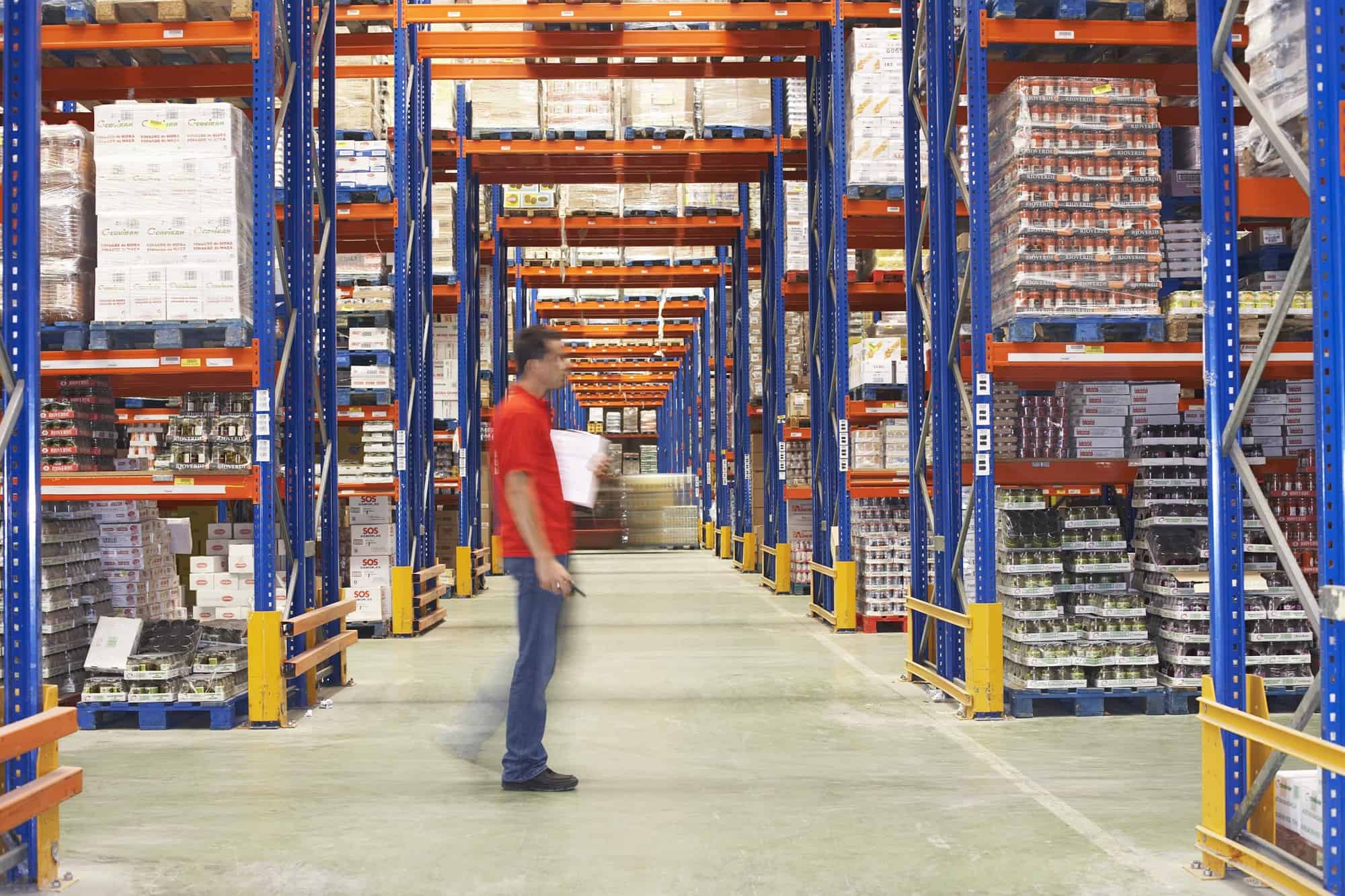

サービス業や流通業などに対する実績が豊富な開発会社で、これらの業種には効率的なシステムの開発 を行ってくれるでしょう。また、クライアントとのコミュニケーションを大事にしており、会議ツールやチャットを使ったコミュニケーションや、必要な時には直接企業まで足を運んでくれます。万が一のトラブル対応を重視したい企業にはおすすめの開発会社です。

サイバーフリークス株式会社

https://cyber-freaks.co.jp/ 東京都渋谷区に本社を置くサイバーフリークス株式会社は、Rubyを使ったシステム開発 を得意としている開発会社 で、中小企業向けのシステム開発 を数十件以上開発してきた実績を持っており、これまでに、チケットの券売システムや自動車メーカーの管理システムなどを手掛けてきました。

サイバーフリークス株式会社では、納期や開発規模に合わせた数種類の契約プランを用意しており、時間単位での契約もできるため、他の開発会社よりもコストを抑えることが可能です。さらにオフショア開発 も行っているため、出来るだけコストを安く済ませたいという方にはおすすめの開発会社といえるでしょう。

フロイデ株式会社

https://froide.co.jp/ 福岡県福岡市と東京都千代田区の2ヵ所に拠点を置いているのがフロイデ株式会社です。大人気アプリゲームの「ファイナルファンタジーブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」の開発に携わっていることでも知られています。ゲーム開発とWEBサービス事業をメイン事業とし、スマホアプリや業務システムなど幅広い分野の開発を手掛けています。

フロイデ株式会社では「ラボ型開発 サービス」を推奨しており、発注先常駐とリモート開発 を組み合わせたサービスとなっており、まずエンジニアがヒアリングを徹底的に行い開発に入っていくので、要望をしっかりとエンジニアに伝えて開発を進めたいという方にはおすすめです。

株式会社ケイケンシステム

https://www.keiken.com/ 長野県長野市に本社を置く株式会社ケイケンシステムは、設立50年以上を誇る実績十分の開発会社 で、世界最大の総合データベースサービスといわれている「日経テレコン21」の販売代理店を行っていることでも知られています。

クライアントとの信頼関係を大切にする開発会社で、システム開発 に対してはしっかりとしたヒアリングを行い、理解を深めたうえで開発に取り掛かります。また機密保持契約を結ぶことにより、安心してこちらからの要望と情報開示を行うことができるでしょう。新しい挑戦を続ける会社なので、最新技術も駆使したシステム開発 も得意としています。

株式会社Cuon

https://cuon.co.jp/ 東京都中央区に本社を置く株式会社Cuonは、Ruby on Railsを使用したシステム開発 を300以上手掛けている実績を持ち、これまでの経験をもとに作り上げた独自の開発メソッドである「Cuonology」を提案しています。これにより、通常よりも短い期間で高性能なシステム開発 を行うことができます。

このようなことから、高性能かつ短期間でシステム開発 を行ってくれる開発会社 をお探しの方にはおすすめといえるでしょう。また株式会社Cuonは、「Rubyアソシエーション認定システムインテグレータSilver」に選定されている開発会社 です。

株式会社クリエイション

http://www.cr-jg.co.jp/ 東京都千代田区に本社を置く株式会社クリエイションは、設立40年を迎えるJRシステムグループ傘下の開発会社です。そのため鉄道業のシステム開発 をもっとも得意としており、その他、金融業や通信業のシステム開発 にも多くの実績を残しています。

郵貯システムや顧客管理システムなど、幅広い分野のシステム開発 を行っており、そのリリース数と豊富な実績は安心してシステム開発 を依頼できる企業といえるでしょう。またこちらの株式会社クリエイションも「Rubyアソシエーション認定システムインテグレーターGold」に認定されている企業の一つです。

GMOシステムコンサルティング株式会社

https://www.makeshop.co.jp/ 東京都渋谷区に本社を置くGMOシステムコンサルティング株式会社は、大手インターネット会社のGMOのグループ会社の一つとしても知られており、Ruby on Railsに代わる独自のフレームワークを開発 し、Rubyを使ったシステム開発 を行っています。

GMOシステムコンサルティング株式会社の大きな特徴は、対応力と提案力です。この2点には非常に強いこだわりを持っており、システム開発 前には、これから開発するシステムが偉業に導入されたときに本当にメリットがあるのかどうか、課題を解消することができるのかどうかを、クライアントの立場に立ち考え、修正部分はしっかり提案してくれるので、クライアントとしても非常にわかりやすく安心して依頼することができます。また自社開発率も100%を誇っており、スタッフの80%がエンジニアなので、高性能のシステム開発 をお願いしたいという方にはおすすめの開発会社 です。

株式会社Fusic

https://fusic.co.jp/ 福岡県福岡市に本社を置く株式会社Fusicは、設立20年を迎えたシステム開発会社 です。高いレベルのエンジニアが多く在籍しており、新しい技術を取り入れたシステム開発 を行っているため、常に高性能のシステムをリリースしていることで知られています。

システム開発 の初期段階から、クライアントとのコミュニケーションを取り、要望をしっかり聞いてくれるため、自社のニーズに合った開発を行ってくれます。また、システムリリース後の保守サービスもしっかり行ってくれるので、クライアントにとっても心強いといえるでしょう。新しい技術で課題を克服しつつ、ビジネスの成功を収めたいという方にはおすすめの開発会社 といえるでしょう。

Rubyシステム開発・構築の依頼前に確認すべきこと

それでは最後に、システム開発 を依頼する前に確認するべきことをいくつかご紹介します。確認不足によって思わぬトラブルが起こってしまう可能性もあるので、最低限確認しておくべきことは確認するようにしましょう。

打ち合わせが可能か

Rubyシステム開発・構築 のトラブルで良くあるのが、クライアントが要望していないものが出来上がってしまうということです。これはしっかり打ち合わせが出来ていないがために起こってしまうトラブルになります。そのため、「開発前に打ち合わせは行うのか」「どのくらいの間隔で打ち合わせを行うのか」を確認しておく必要があります。これらを重要視する開発会社も多くあるので、必ず確認するようにしましょう。

開発実績はどうか

先ほどおすすめの開発会社の中でも解説してきましたが、これまで多くの実績を持っている開発会社も多くあります。この開発実績は、信頼がある会社という証拠になります。開発会社のホームページには、開発実績や導入事例などを掲載しているところもあるので、確認するようにしましょう。

保守サービスの有無

開発してくれたシステムをリリースしたあとのサポートがあるかないかは、非常に重要なポイントになります。運用を始めたのはいいが上手く運用ができないときや、万が一トラブルが起きてしまった場合など、自分たちの力で解決するのが難しい時は、専門家のサポートが必要になるでしょう。そのため、依頼前には保守サービスが歩かないかを確かめておく必要があるでしょう。

開発コスト

開発コストは必ず確認しなければいけません。システム開発 Rubyシステム開発・構築 には数十万円から数百万円と、コストにも大きな幅があります。コストを安く抑えてシステム開発を行ってくれるシステム会社 も多くあるので、自社のニーズに合った開発会社 の中から、コストを比較して選ぶことをおすすめします。

自社開発率

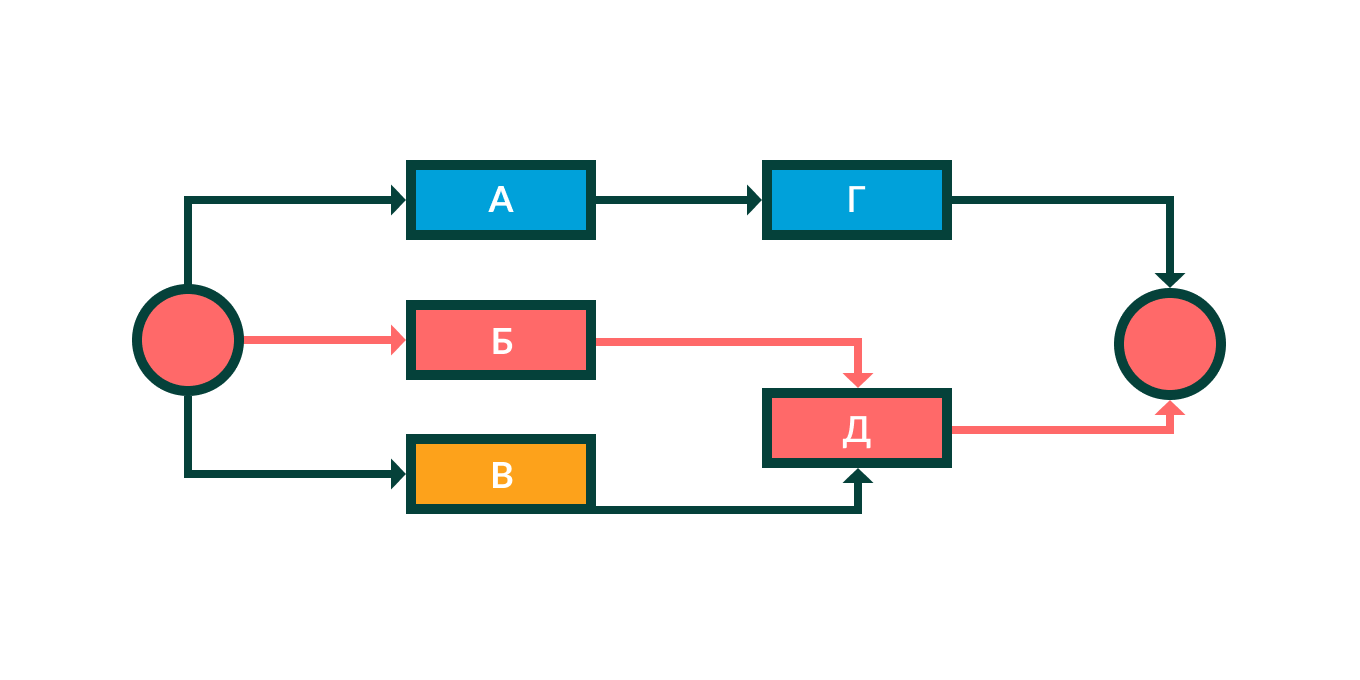

開発会社がどの程度その開発に関わったかを表す数値が自社開発率です。もしこれが100%の場合は、その開発会社ですべての開発を行っているということになります。

ではこの自社開発率が低いことがなぜ良くないのかというと、例えばあるシステム開発会社に依頼したシステム開発を、依頼されたシステム開発会社 が下請けに依頼するわけです。場合によっては2つ、3つと外注する恐れもあるため、そうなることで余計なコストがかかってしまうわけです。さらにその下請けとクライアントは直接打ち合わせを行うわけではないので、思ったようなシステム開発が行えない場合もあります。そのため、余計なコストを発生させたくない場合や精度の低いシステムの開発は行いたくないと思ったら、自社開発率が100%の開発会社を選ぶのが無難でしょう。

まとめ

この記事では、Rubyシステムの開発・構築

Rubyを使って、独自にシステム開発 やアプリやサイトの開発 を行うこともできますが、不安な方はシステム開発会社に依頼することも可能です。優秀な開発会社が多くあるので、自社のニーズに合った開発会社を選んで依頼するといいでしょう。

今回の記事を参考に、自社独自のシステム開発を行ってみてください。