「今のスキルでバックエンドエンジニアになれる?年収1000万円は夢じゃない!」

AI時代に需要急増中のバックエンドエンジニア。このキャリアで、あなたの市場価値を最大化できます。

本記事では、Java、Go、Rubyなど、言語別の最新スキルセットから、プロジェクトリーダーやフルスタックエンジニアへの具体的なステップアップ戦略まで徹底解説。

2024年の最新技術トレンドと、未経験から最短2年で年収700万円を達成した実例も紹介。あなたのキャリアアップ、収入アップの道筋がここにあります。

この記事を読んでほしい人

- Webサービスやアプリ開発の裏側を支える仕事に興味がある方

- プログラミングスキルを活かしてキャリアアップを目指したい方

- IT業界のトレンドや最新技術に興味がある方

この記事でわかること

- バックエンドエンジニアの具体的な仕事内容

- バックエンドエンジニアに必要なスキルや知識

- キャリアパスや将来性、年収などの情報

バックエンドエンジニアとは?

まずはじめに、バックエンドエンジニアについて解説します。

- バックエンドエンジニアとは?

- バックエンドエンジニアとサーバーサイドエンジニアの違いは?

- バックエンドエンジニアとフロントエンドエンジニアとの違いは?

バックエンドエンジニアを目指す方は、基本を押さえておきましょう。

バックエンドエンジニアとは?

バックエンドエンジニアは、まさにその裏側のシステムを構築・管理する、Webサービス提供に欠かせない存在です。

Webサイトやアプリケーションの「縁の下の力持ち」とも呼ばれます。

ECサイトやソフトウェアなど、私たちが普段利用するWebサービスは、表に見える部分だけでなく、その裏側で複雑なシステムが動いているのです。

バックエンドエンジニアとサーバーサイドエンジニアの違いは?

一般的に、サーバーサイドエンジニアはサーバー全般の構築・管理を行う幅広い職種を指すのに対し、バックエンドエンジニアはWeb開発におけるサーバー側の開発に特化したエンジニアを指すことが多い傾向にあります。

バックエンドエンジニアとサーバーサイドエンジニアは、しばしば同じ意味で使われるものの、どちらもサーバー側で動作するシステムに関わる仕事ですが、企業によっては使い分けられることもあります。

バックエンドエンジニアとフロントエンドエンジニアとの違いは?

バックエンドエンジニアとフロントエンドエンジニアは連携して一つのWebサービスを作り上げる、いわば車の両輪のような関係です。

フロントエンドエンジニアがデザインした画面を、バックエンドエンジニアが開発したシステムが支えることで、快適なWebサービスが実現します。

- バックエンドエンジニア:ユーザーの目に触れない裏側のシステム開発を担当する

- フロントエンドエンジニア:ユーザーが直接目にするWebサイトやアプリケーションの見た目や操作性をデザイン・開発する

バックエンドエンジニアの仕事とは?

続いて、バックエンドエンジニアの仕事内容について掘り下げてみていきます。

- サーバー構築

- データベース構築

- プログラム開発

- 保守運用

バックエンドエンジニアは、Webサービスの安定稼働を支える重要な役割を担っています。

これらの業務は、表舞台には出てこないものの、Webサービスを快適に利用するために欠かせないものです。

サーバー構築

バックエンドエンジニアは、Webサービスに必要なサーバーの設計・構築を担当するため、サービスの種類や規模に応じて以下のようなサーバー環境を構築します。

- Webサーバー

- データベースサーバー

- メールサーバー

近年では、クラウドコンピューティングを利用したサーバー構築も一般的になっており、バックエンドエンジニアは、ハードウェアの選定からソフトウェアのインストール、要件定義まで幅広く対応することを覚えておきましょう。

データベース構築

バックエンドエンジニアは、Webサービスで扱う大量の情報を効率的に管理するためのシステムである次のようなデータベースの設計・構築を行い、必要な情報をスムーズに出し入れできる仕組みを作ります。

- 顧客情報

- 商品情報

- アクセス履歴など、Webサービスの種類に応じて最適なデータベースを選択・構築します。

プログラム開発

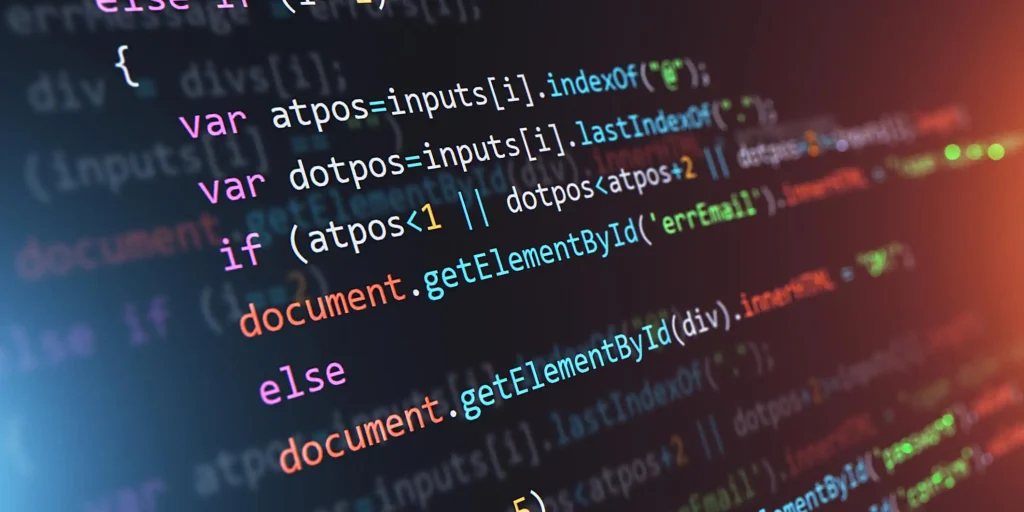

バックエンドエンジニアは、プログラミング言語を用いてWebサービスを動かすためのプログラムを開発します。

プログラミング言語は多種多様であり、それぞれ特徴が異なるので、バックエンドエンジニアは、サービスの目的に合わせて最適な言語を選択し、効率的で安定したプログラムを開発する必要があります。

保守運用

バックエンドエンジニアは、システムの保守運用を行い、問題発生時の対応やシステムのアップデート、セキュリティ対策などを実施します。

開発したシステムやプログラムは、常に安定して稼働しているとは限りません。

Webサービスの安定稼働は、顧客満足度や企業の信頼性にも関わる重要な要素です。

バックエンドエンジニアが扱うプログラミング言語

ここからは、バックエンドエンジニアが扱うプログラミング言語と言語選択のポイントをご紹介します。

- PHP

- Go

- Python

- Ruby

- C#

- プログラミング言語選択のポイント

バックエンドエンジニアは、Webサービスの開発において、サーバーサイドで動作するプログラムを作成するためにさまざまなプログラミング言語を使用する必要があることを覚えておいてください。

PHP

PHPは、Web開発で広く使われている言語で、WordPressなどのCMSの開発にも利用されています。

比較的習得しやすく、Webアプリケーション開発に適しているのが特徴です。

Go

Goは、Googleが開発した言語で、処理速度が速く、並列処理に優れているため、大規模なWebサービスやAPI開発に向いています。

Python

Pythonは、シンプルで読みやすい文法が特徴で、Web開発だけでなく、データ分析、機械学習、AI開発など幅広い分野で活用されています。

Ruby

Rubyは、Ruby on RailsというWebアプリケーションフレームワークと組み合わせて使用されることが多く、開発効率の高さに定評があります。

C#

C#は、Microsoftが開発した言語で、.NET Framework上で動作するWebアプリケーションやゲーム開発に利用されます。

プログラミング言語選択のポイント

どの言語を選ぶかは、開発するWebサービスの種類や規模、求められる性能、エンジニアのスキルや経験などによって異なります。

たとえば、AIや機械学習を活用したWebサービスを開発する場合には、Pythonが適しているといえます。

一方、大規模なWebサービスを開発する場合には、処理速度が速く、並列処理に強いGoが適しているのです。

バックエンドエンジニアに必要なスキル

ここでは、プログラミング言語以外にバックエンドエンジニアに必要なスキルについて解説します。

- ミドルウェアの知識のスキル

- フレームワークや各種ツールのスキル

バックエンドエンジニアは、Webサービスやアプリケーションの心臓部を支える存在です。

その役割を担うためには、プログラミング言語の習得だけでなく、さまざまな技術や知識が必要となります。

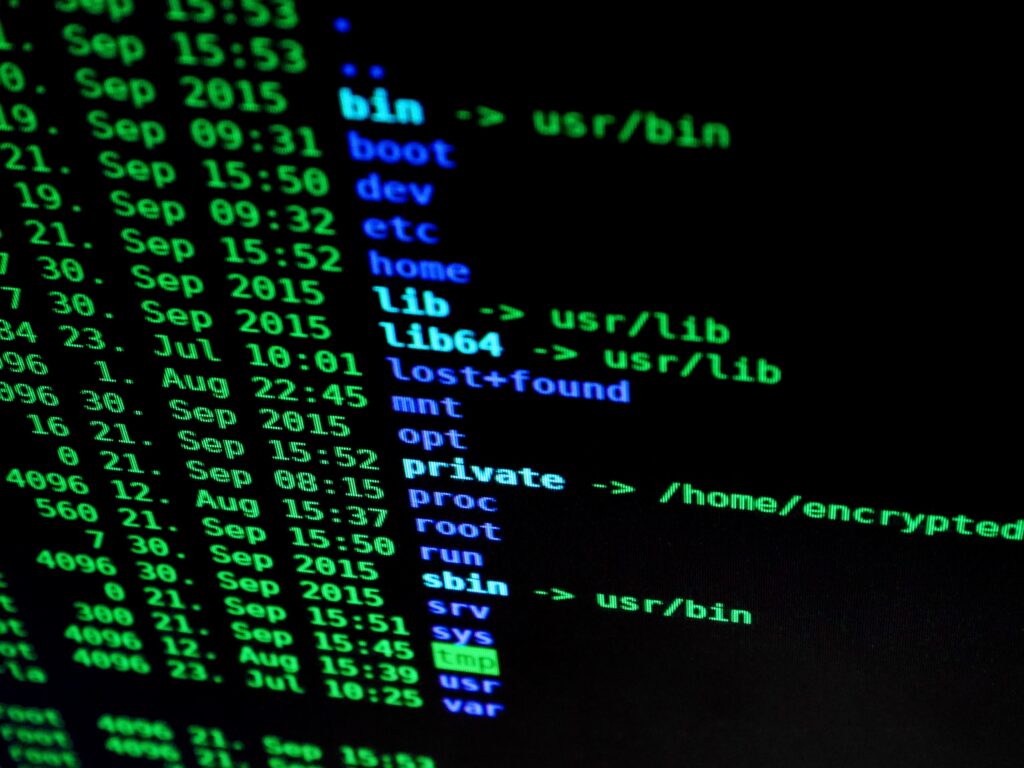

ミドルウェアのスキル

バックエンドエンジニアは、下記のようなミドルウェアの知識を習得し、適切に活用することで、システムの安定稼働やパフォーマンス向上に貢献します。

- WebサーバーのApache

- OSのLinux

- データベースのMySQL

ミドルウェアは、OSとアプリケーションの間で動作するソフトウェアで、システムの機能を拡張したり、開発効率を高めたりする役割を担います。

フレームワークや各種ツールのスキル

バックエンドエンジニアは、これらのフレームワークを活用することで、開発期間の短縮やコードの品質向上を実現できます。

また、Git/Githubなどのバージョン管理ツールやプロジェクト管理ツールの知識も、チーム開発において重要です。

フレームワークは、Webアプリケーション開発を効率化するための枠組みを提供するソフトウェアです。

CakePHP、Laravel、Ruby on Railsなど、さまざまなフレームワークが存在し、それぞれ特徴があります。

知識ゼロでもバックエンドエンジニアになれる?

この章では、知識ゼロでもバックエンドエンジニアになれるかどうかを解説していきます。

- エンジニア業界は人手不足

- 未経験OKの企業も多数

バックエンドエンジニアは専門的な知識が必要なイメージがありますが、実は未経験からでも挑戦できる道が広がっているので安心してください。

エンジニア業界は人手不足

IT業界の急速な発展に伴い、バックエンドエンジニアをはじめとするエンジニアの需要はますます高まっているものの、日本ではエンジニア不足が深刻化しており、企業は経験の有無に関わらず優秀な人材を求めています。

かつては「厳しい」「給料が安い」といったイメージを持たれがちだったエンジニアですが、近年では労働環境も改善され、やりがいのある仕事として注目されているのです。

未経験OKの企業も多数

バックエンドエンジニアの求人には、経験者だけでなく、未経験者を歓迎する企業も数多く存在します。

特にベンチャー企業や中小企業では、人材不足を補うために未経験者向けの研修制度を設けているケースもあるので、チャレンジしやすい傾向にあります。

もちろん、プログラミングの基礎知識を身につけておくことは大切ですが、熱意と学ぶ意欲があれば、未経験からでもバックエンドエンジニアとして活躍可能です。

バックエンドエンジニアになるには?

続いて、バックエンドエンジニアになる方法をご紹介します。

- 資格取得でスキルを証明する

- 専門学校で効率的に学ぶ

バックエンドエンジニアになるための道のりは一つではありません。あなたの状況や目標に合わせて、最適な方法を選びましょう。

資格取得でスキルを証明する

バックエンドエンジニア関連の資格を取得することは、スキルを客観的に証明する有効な手段です。

資格は、IT業界への就職・転職活動において、特に経験が少ない場合に大きなアピールポイントとなります。

また、資格取得は自身のスキルアップにもつながり、キャリアアップを目指すうえでも有利です。

専門学校で効率的に学ぶ

短期間で集中的にバックエンドエンジニアの知識とスキルを習得したい方には、専門学校への進学がおすすめです。

専門学校では、実践的なカリキュラムを通じて、現場で求められるスキルを効率的に身につけられます。

もちろん、専門学校にかぎらず、大学やプログラミングスクールなど、さまざまな教育機関がバックエンドエンジニア養成コースを提供しているのでリサーチしてみてください。

バックエンドエンジニアの言語学習におすすめのサイト

ここでは、バックエンド言語の学習に役立つおすすめのサイトを2つ紹介します。

- Qiita

- Stack Overflow

バックエンドエンジニアとして成長するためには、常に新しい技術や知識を吸収し続けることが大切です。

Qiita

Qiitaは、日本のエンジニアが技術情報を共有するためのプラットフォームです。

プログラミング言語の解説、開発Tips、ノウハウなど、幅広い情報が投稿されています。

バックエンド言語に関する記事も豊富にあり、初心者から上級者まで、レベルに合わせた情報収集が可能です。

他のエンジニアとの交流を通じて、モチベーションを高めたり、新たな知識を得たりすることもできます。

Stack Overflow

Stack Overflowは、世界中のエンジニアが利用するQ&Aサイトです。

プログラミングに関する疑問点を質問すると、他のエンジニアから回答やアドバイスを得ることができます。

バックエンド言語に関する質問も多数投稿されており、過去の質問と回答を検索することで、問題解決のヒントを見つけたり、理解を深めたりできるので利用してみてください。

バックエンドエンジニアの年収

バックエンドエンジニアの年収は、企業規模や経験年数、スキルレベルによって大きく異なります。

- 企業に勤める場合の年収相場

- フリーランスの場合の年収相場

- 高収入を目指すためのポイント

あくまでも目安として参考にしてください。

企業に勤める場合の年収相場

一般的に、企業に勤めるバックエンドエンジニアの年収相場は、300万円から600万円程度です。

経験を積んだり、マネジメントなどの役職に就いたりすることで、1,000万円を超える高収入を得ることもできます。

フリーランスの場合の年収相場

フリーランスのバックエンドエンジニアは、プロジェクト単位で報酬を受け取ることが一般的で、月収60万円から80万円程度が相場ですが、実績やスキルによってはさらに高収入を得ることも可能です。

特に、保守運用などの継続的な案件を受注することで、安定した収入を得ることができます。

高収入を目指すためのポイント

バックエンドエンジニアとして高収入を目指すためには、以下のポイントが重要です。

- 専門スキルを磨く:最新の技術トレンドを把握し、常にスキルアップを心がける

- 経験を積む:さまざまなプロジェクトに参画し、幅広い経験を積む

- コミュニケーション能力を高める:チームメンバーやクライアントとの円滑なコミュニケーションを図る

- 英語力を身につける:グローバルなプロジェクトに参加するチャンスが広がる

バックエンドエンジニアのキャリアアップ

ここでは、バックエンドえんじに佐野代表的な4つのキャリアパスを紹介します。

- プロジェクトリーダー(PL)/プロジェクトマネージャー(PM)

- フルスタックエンジニア

- ITコンサルタント

- セキュリティエンジニア

バックエンドエンジニアは、専門性の高いスキルを持つため、キャリアアップの選択肢も豊富です。

プロジェクトリーダー(PL)/プロジェクトマネージャー(PM)

PLやPMは、システム開発プロジェクトを統括するリーダー的存在です。

技術的な知識に加え、プロジェクト管理やチームマネジメントのスキルが求められます。

バックエンドエンジニアとしての経験を活かせば、プロジェクトを成功に導くことが可能です。

フルスタックエンジニア

フルスタックエンジニアは、フロントエンドとバックエンドの両方の開発スキルを持つオールラウンダーです。

幅広い技術を習得することで、Webサービス開発全体を把握し、より高度な開発に携わることができます。

ITコンサルタント

ITコンサルタントは、企業の抱える課題に対して、ITの専門知識を活かして解決策を提案する仕事です。

バックエンドエンジニアとしての技術的な知見に加え、ビジネス視点やコミュニケーション能力を磨くことで、コンサルタントとして活躍できます。

<ITコンサルタントに必要なスキル>

- 要件定義スキル

- ヒアリング能力

- 問題解決能力

- プレゼンテーション能力

- ビジネス視点

セキュリティエンジニア

セキュリティエンジニアは、サイバー攻撃からシステムを守るセキュリティ対策の専門家です。

バックエンドエンジニアとしての知識を活かし、セキュリティの脆弱性を発見・対策することで、企業の重要な情報を守る役割を担います。

<セキュリティエンジニアに必要なスキル>

- サーバー、OS、ネットワークに関する知識

- セキュリティに関する幅広い知識

- 資格(CCENT、情報処理安全確保支援士など)

バックエンドエンジニアの将来性

ここからは、バックエンドエンジニアの将来性について解説します。

- バックエンドエンジニアの需要は増加傾向

- スキルアップで市場価値を高める

IT技術は進化を続け、あらゆる業界でIT化が進む現代において、バックエンドエンジニアの需要はますます高まっています。

バックエンドエンジニアの需要は増加傾向

IT業界の人材不足は深刻化しており、特にバックエンドエンジニアは、Webサービスやアプリケーション開発に欠かせない存在として、その需要はますます高まっており、市場価値も高く、将来性も非常に明るいです。

フロントエンドのみで完結するアプリケーションは少なく、バックエンドエンジニアは幅広い分野で必要とされています。

スキルアップで市場価値を高める

IT技術は常に進化しているため、バックエンドエンジニアとして活躍し続けるためには、常に新しい技術を学び、スキルアップしていくことが求められます。

たとえば、近年注目されているサーバー仮想化やクラウド技術に関する知識を習得することで、市場価値を高められます。

これらの技術は、システムの効率化やコスト削減に貢献できるため、多くの企業で導入が進んでいるのです。

バックエンドエンジニアに向いている人

ここでは、バックエンドエンジニアに向いている人についてご紹介していきます。

- 学ぼうとする意欲のある人

- コミュニケーション能力の高い人

- 情報収集能力と吸収力のある人

バックエンドエンジニアは、Webサービスの根幹を支える重要な役割を担っています。

専門性が高く、表舞台に出ることは少ないですが、非常にやりがいがあるのが特徴です。

学ぼうとする意欲のある人

IT業界は技術の進化が非常に速く、プログラミング言語や開発ツールも常にアップデートされていることから、バックエンドエンジニアは、新しい技術を学び続ける意欲と、それを実践に活かす能力が求められます。

コミュニケーション能力の高い人

バックエンドエンジニアは、フロントエンドエンジニアやデザイナーなど、さまざまな職種のメンバーと協力してWebサービスを作り上げるため、円滑なコミュニケーションを通じて、チーム全体の目標達成に貢献できる人が求められます。

情報収集能力と吸収力のある人

Web業界のトレンドは常に変化しているので、新しい技術やサービスが登場するたびに、情報収集を行い、それを自分のスキルとして吸収できる能力が重要です。

常にアンテナを張り、最新情報をキャッチアップすることで、市場価値の高いエンジニアとして活躍できます。

バックエンドエンジニアに関するよくある質問

この章では、バックエンドエンジニアに関するよくある質問について、Mattockのシニアコンサルタントが回答していきます。

- Q1. バックエンドエンジニアは何をするのですか?

- Q2. バックエンドエンジニアの平均年収は?

- Q3. バックエンドエンジニアになるのは難しいですか?

- Q4. フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアの違いは何ですか?

- Q5. バックエンドエンジニアに向いている人は?

- Q6. フロントエンドとバックエンドはどっちが難しい?

- Q7. インフラエンジニアはどんな人が向いていますか?

- Q8. フロントエンドエンジニアの年収は高いですか?

- Q9. フロントエンドエンジニアに向いている人は?

- Q10. バックエンドエンジニアになるためには何から始めればいいですか?

- Q11. バックエンドエンジニアが扱う言語は?

- Q12. バックエンドエンジニアになるにはどのくらい勉強すればいいですか?

バックエンドエンジニアを目指している人は目を通してみてください。

Q1. バックエンドエンジニアは何をするのですか?

バックエンドエンジニアは、Webサイトやアプリケーションの「裏側」を支える次のようなシステムの開発・運用を担当します。

- サーバーサイドのプログラミング:ユーザーからのリクエストに応じて、適切な処理を行い、結果を返すためのWebサーバー上で動作するプログラムを作成する

- データベースの設計・管理:Webサービスで扱う大量のデータを効率的に保存・管理するためのデータベースを設計・構築し、データの整合性を保ち、セキュリティを確保する

- APIの開発:異なるソフトウェア同士が連携するためのインターフェースであるAPIを開発する

ユーザーの目に直接触れることはありませんが、Webサービスがスムーズに動作するために欠かせない存在です。

Q2. バックエンドエンジニアの平均年収は?

バックエンドエンジニアの平均年収は、経験やスキル、勤務地などによって異なりますが、一般的には500万円〜800万円程度といわれています。

経験を積んで専門性を高めることで、さらに高収入を目指すことも可能です。

Q3. バックエンドエンジニアになるのは難しいですか?

プログラミング言語やデータベース、サーバーに関する知識が必要になるものの、IT業界は慢性的な人材不足であり、スキルを身につければ、未経験からでもバックエンドエンジニアになることは難しくありません。

Q4. フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアの違いは何ですか?

フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアは、Webサービス開発において協力して働く関係にあります。

- フロントエンドエンジニア:Webサイトやアプリケーションの「見た目」の部分、つまりユーザーインターフェース(UI)の開発を担当する

- バックエンドエンジニア:Webサイトやアプリケーションの「裏側」を支えるシステムの開発・運用を担当する

Q5. バックエンドエンジニアに向いている人は?

バックエンドエンジニアに向いている人は、下記のような特徴をもっています。

- 論理的な思考力や問題解決能力が高い

- 新しい技術を学ぶことに抵抗がない

- チームワークを大切にできる

- Webサービスの仕組みや技術に興味がある

Q6. フロントエンドとバックエンドはどっちが難しい?

フロントエンドとバックエンド、どちらが難しいかは一概には言えません。

それぞれ異なるスキルや知識が必要であり、どちらにも専門性があるからです。

どちらの分野にも、それぞれやりがいや面白さがあるので、自分の興味や適性に合わせて選びましょう。

Q7. インフラエンジニアはどんな人が向いていますか?

インフラエンジニアに向いている人としては、下記のような人が挙げられます。

- サーバーやネットワークなどのインフラ技術に興味がある人

- 安定稼働を維持することに責任感をもてる人

- トラブルシューティング能力が高い人

- 新しい技術を常に学び続ける意欲がある人

Q8. フロントエンドエンジニアの年収は高いですか?

フロントエンドエンジニアの年収は、経験やスキル、勤務地などによって異なりますが、一般的には400万円〜700万円程度といわれています。

バックエンドエンジニアと同様に、専門性を高めることで、さらに高収入を目指すことも可能です。

Q9. フロントエンドエンジニアに向いている人は?

フロントエンドエンジニアに向いている人の特徴は、次のとおりです。

- デザインセンスや美的感覚がある人

- ユーザーエクスペリエンス(UX)を重視できる人

- 新しい技術やトレンドに敏感な人

- WebデザインやUI/UXに関する知識がある人

Q10. バックエンドエンジニアになるためには何から始めればいいですか?

バックエンドエンジニアになるためには、まずプログラミング言語の学習から始めるのがおすすめです。

PHP、Ruby、Pythonなど、Webアプリケーション開発に適した言語を選び、基礎知識を身につけましょう。

同時に、データベースやサーバーに関する知識も習得していくと効率的です。

Q11. バックエンドエンジニアが扱う言語は?

バックエンドエンジニアが扱うプログラミング言語は、PHP、Ruby、Python、Java、Goなどが代表的です。

これらの言語は、それぞれ特徴や得意分野が異なりますので、開発するWebサービスやアプリケーションに合わせて選択されます。

Q12. バックエンドエンジニアになるにはどのくらい勉強すればいいですか?

バックエンドエンジニアになるために必要な勉強期間は、個人の学習能力や経験、目指すレベルによって異なるものの、一般的には数ヶ月〜1年程度の学習期間が必要といわれています。

プログラミングスクールに通ったり、オンライン学習サービスを利用したりするのも有効な手段です。

まとめ:バックエンドエンジニアの未来は明るい

この記事では、バックエンドエンジニアの仕事内容、必要なスキル、キャリアパス、将来性などについて解説してきました。

バックエンドエンジニアは、専門性が高く、市場価値の高い職業であり、IT業界の発展とともに、その需要はますます高まっています。

バックエンドエンジニアは、Webサービスを支える重要な役割を担い、社会に貢献できるやりがいのある仕事です。

この記事が、バックエンドエンジニアを目指す皆様にとって、少しでも参考になれば幸いです。