労務管理の効率化とコンプライアンス強化を実現する、最新の勤怠管理システム開発手法を詳しく解説します。

2024年の法改正に対応した設計手法から実装のポイント、効果的な運用方法まで、実践的なノウハウをご紹介します。

この記事で分かること

- 最新の勤怠管理システムの設計手法と実装のポイント

- 労務管理の適正化を実現するシステム構築の具体的な方法

- 運用効率を最大化するための実践的なアプローチ

- 2024年の法改正に対応したシステム要件と対応方法

- クラウド型とオンプレミス型の詳細な比較と選定基準

この記事を読んでほしい人

- システム開発者として勤怠管理システムの開発に携わる方

- 人事部門で勤怠システムの刷新を検討している担当者

- 労務管理の効率化を目指す管理職の方々

- 勤怠システムの運用改善を担当されている実務者

最新の勤怠管理開発トレンド

2025年の勤怠管理システム開発において、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速とともに新たなトレンドが生まれています。

働き方改革の本格的な定着やグローバル化の進展により、より高度で柔軟な勤怠管理システムが求められる時代となっています。

本セクションでは、最新の開発動向と、それらがもたらす効果について詳しく解説します。

クラウドベースのシステム設計

クラウド技術の進化により、勤怠管理システムの在り方が大きく変化しています。

従来のオンプレミス型から、柔軟性の高いクラウドベースのシステムへの移行が加速しています。

特に、リモートワークの普及により、場所を問わない勤怠管理の需要が高まっています。

クラウド移行のメリット分析

セキュリティ面での強化やコスト最適化など、クラウド移行がもたらす具体的なメリットは多岐にわたります。

特に中小規模の企業におけるメリットは顕著です。

システムの導入や運用にかかるコストを大幅に削減できるとともに、最新のセキュリティ対策を常に維持することが可能となります。

さらに、災害時などの事業継続性の観点からも、クラウドベースのシステムは大きな優位性を持っています。

システムアーキテクチャの選定

マイクロサービスアーキテクチャの採用やコンテナ技術の活用など、最新のシステム設計手法が勤怠管理システムの開発現場でも主流となってきています。

これにより、機能の追加や変更が容易になり、ビジネスニーズの変化に迅速に対応することが可能となります。

特に注目すべき点として、APIファーストの設計思想が挙げられます。

これにより、他システムとの連携や将来的な機能拡張がスムーズに行えるようになります。

AIを活用した労務管理の高度化

人工知能(AI)技術の発展により、勤怠管理システムにおいても新たな可能性が広がっています。

従来の単純な時間記録から、より高度な分析や予測が可能となっています。

異常検知と予測分析

機械学習を活用することで、勤務パターンの異常を自動的に検知し、長時間労働の予兆を早期に発見することが可能となっています。

さらに、過去のデータを基に将来の労働時間を予測し、効率的な人員配置を支援する機能も実現されています。

業務効率化の自動提案

AIによる分析結果を基に、より効率的な勤務シフトの提案や、業務プロセスの改善点を自動的に提示することが可能となっています。

これにより、人事担当者の意思決定支援と、従業員のワークライフバランスの向上を同時に実現できます。

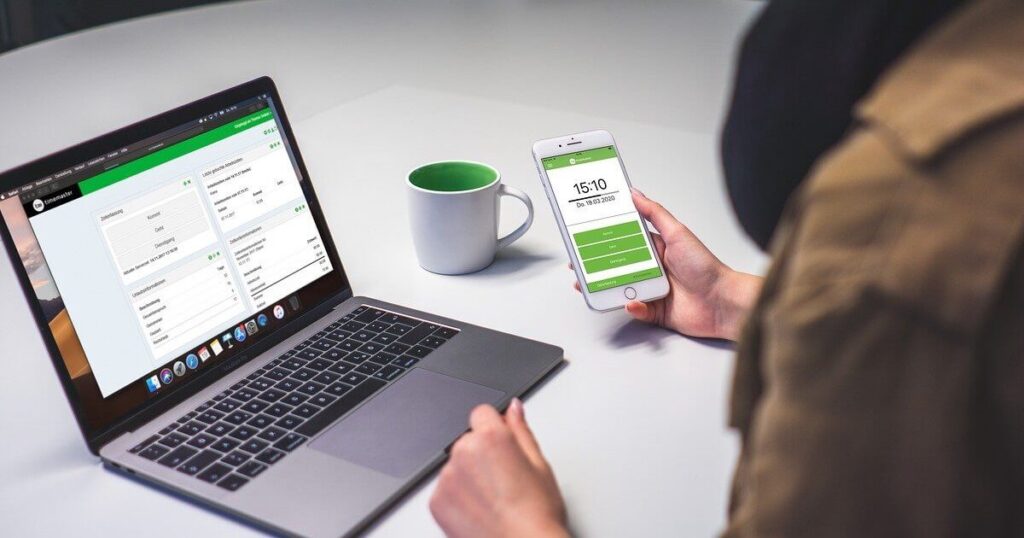

モバイルファーストの設計思想

スマートフォンやタブレットでの利用を前提とした設計が、今や標準となっています。

これにより、従業員の利便性が大きく向上し、正確な勤怠管理が実現できています。

レスポンシブデザインの重要性

様々なデバイスでのスムーズな操作を可能にするレスポンシブデザインは、もはや必須の要件となっています。

特に、フィールドワークが多い業種では、モバイル端末からの勤怠登録が業務効率の向上に直結します。

オフライン対応の実装

ネットワーク環境が不安定な場所でも利用できるよう、オフライン対応の実装が重要視されています。

データの同期機能やコンフリクト解決の仕組みなど、技術的な課題への対応が必要となります。

セキュリティ強化とコンプライアンス対応

2024年の法改正により、より厳格なセキュリティ対策とコンプライアンス対応が求められています。

特に、個人情報保護法の改正に伴う対応が重要となっています。

多要素認証の導入

なりすまし防止や不正アクセス対策として、多要素認証の導入が標準となっています。

生体認証やワンタイムパスワードなど、複数の認証方式を組み合わせることで、セキュリティレベルを高めています。

監査ログの管理

システムの操作履歴や修正履歴を適切に記録し、必要に応じて監査可能な状態を維持することが求められています。

特に、給与計算に関わる時間データの修正については、厳格な管理が必要となります。

グローバル対応の重要性

企業のグローバル化に伴い、異なる国や地域での労働法制に対応できる柔軟なシステム設計が求められています。

マルチ言語・マルチタイムゾーン対応

海外拠点や外国人従業員の増加に伴い、複数言語での表示やタイムゾーンを考慮した勤怠管理が必要となっています。

特に、休日カレンダーや労働時間の計算ロジックは、地域ごとの法制度に対応する必要があります。

技術仕様の解説

勤怠管理システムの開発において、適切な技術選定と実装方針の策定は極めて重要です。

本セクションでは、フロントエンド、バックエンド、データベースの各レイヤーにおける具体的な設計手法と実装のポイントについて解説します。

2025年の最新技術動向を踏まえながら、実務で活用できる知見をお伝えします。

フロントエンド設計

ユーザーインターフェースは勤怠管理システムの使用感を大きく左右する重要な要素です。

効率的な入力と分かりやすい情報表示を実現するため、以下の観点から設計を進めていきます。

UI/UXの最適化

ユーザビリティを重視したインターフェース設計により、従業員の負担を最小限に抑えることが可能です。

特に、勤怠データの入力画面では、タッチ操作にも配慮したボタンサイズの設定や、直感的な操作フローの実現が重要となります。

入力フォームの設計指針

入力項目の適切な配置と、エラー時の分かりやすいフィードバック表示により、ユーザーの混乱を防ぐことができます。

また、入力補助機能として、よく使用される値の候補表示や、前回入力値の再利用機能なども効果的です。

レスポンシブ対応の実装方針

様々な画面サイズに対応するため、ブレイクポイントの適切な設定とレイアウトの動的な調整が必要です。

特に、スマートフォンでの使用時には、重要な情報を優先的に表示する工夫が求められます。

状態管理の設計

フロントエンドにおける状態管理は、アプリケーションの信頼性と保守性に大きく影響します。

特に、勤怠データの一時保存や編集履歴の管理には慎重な設計が必要です。

バックエンド実装

システムの中核を担うバックエンドでは、高い信頼性とパフォーマンスが求められます。

適切なアーキテクチャ選定と、効率的な処理の実装が重要となります。

APIの設計方針

RESTful APIの原則に従いつつ、実用的な設計を心がけます。

特に、大量のデータを扱う勤怠管理システムでは、ページネーションやキャッシュ制御の適切な実装が重要です。

エンドポイントの設計

リソース指向の設計により、直感的で保守性の高いAPIを実現します。

また、バージョニング戦略を適切に設定し、将来の機能拡張にも対応できる構造とします。

セキュリティ対策

認証・認可の厳密な実装により、データの安全性を確保します。

特に、権限管理については、組織階層に応じた細かな制御が必要となります。

バッチ処理の最適化

日次・月次の集計処理など、定期的な処理の効率化は重要な課題です。

特に、大規模データの処理時には、メモリ使用量の最適化と処理の分散化が必要となります。

データベース設計

勤怠データの永続化と効率的な検索を実現するため、適切なデータベース設計が不可欠です。

特に、長期的な運用を見据えた設計が重要となります。

テーブル設計の基本方針

正規化と検索効率のバランスを考慮したテーブル設計により、データの整合性と処理性能を両立します。

特に、勤怠記録のような時系列データの管理には、適切なパーティショニング戦略が重要です。

インデックス設計

検索パターンを考慮したインデックス設計により、クエリのパフォーマンスを最適化します。

特に、集計処理で頻繁に使用される項目については、複合インデックスの活用も検討します。

アーカイブ戦略

法定保存期間である7年分のデータを効率的に管理するため、適切なアーカイブ戦略が必要です。

古いデータの圧縮保存と、必要時の効率的な検索を両立する設計を行います。

パフォーマンスチューニング

実際の運用を想定したパフォーマンス最適化により、快適な応答性能を実現します。

特に、月末の一斉締め処理など、負荷が集中する場面での性能確保が重要です。

クエリの最適化

実行計画の分析と改善により、効率的なデータアクセスを実現します。

特に、集計クエリについては、マテリアライズドビューの活用も検討します。

コネクション管理

同時アクセス時のデータベース負荷を適切に制御するため、コネクションプールの最適な設定が必要です。

特に、ピーク時の性能劣化を防ぐための設定が重要となります。

業界別導入事例

勤怠管理システムの効果的な導入には、業界特有の課題や要件を適切に理解することが重要です。

本セクションでは、製造業、サービス業、IT企業における具体的な導入事例をご紹介します。

各事例から得られる知見は、皆様の開発プロジェクトにおいても有用な参考情報となるはずです。

製造業での導入事例

製造業では、シフト制や変則的な勤務形態への対応が特に重要となります。

ここでは、3社の具体的な導入事例を通じて、製造業における勤怠管理システムの効果的な活用方法をご紹介します。

A製造株式会社の事例

従業員1000名規模の製造業A社では、24時間稼働の工場における複雑なシフト管理が課題となっていました。

導入前の課題

人事部門での手作業による勤怠管理に多大な時間を要し、残業時間の算出にも遅延が発生していました。

特に、深夜勤務や休日出勤の管理において、ミスが発生するリスクが高い状況でした。

システム導入のアプローチ

段階的な導入アプローチを採用し、まず一つの工場でパイロット運用を実施しました。

その後、得られた知見を基に全社展開を進めました。特に、現場からのフィードバックを重視し、UIの改善や機能の追加を柔軟に行いました。

B精密工業の事例

精密機器製造を行うB社では、部門ごとに異なる勤務体系への対応が求められていました。

柔軟な勤務体系への対応

研究開発部門のフレックスタイム制と、製造部門の交代勤務制を一つのシステムで管理することに成功しました。

特に、勤務時間の自動計算ロジックの実装により、複雑な勤務パターンにも正確に対応できるようになりました。

C工業の事例

大規模工場を複数保有するC社では、拠点ごとの労働条件の違いへの対応が課題でした。

拠点別管理の実現

地域による休日カレンダーの違いや、拠点ごとの勤務ルールにも柔軟に対応できるシステムを構築しました。

特に、マスタデータの柔軟な設定機能により、各拠点の独自性を保ちながら、全社的な労務管理の統一性も確保しています。

サービス業での活用例

サービス業では、シフト制の柔軟な運用と、パートタイム従業員の管理が重要となります。

以下では、2社の導入事例をご紹介します。

D小売チェーンの事例

全国に店舗を展開するD社では、パートタイム従業員の効率的な勤怠管理が課題でした。

モバイル対応の重要性

スマートフォンからのシフト確認や勤怠入力を可能にすることで、従業員の利便性が大きく向上しました。

特に、急な欠勤や代替要員の手配などにも迅速に対応できるようになりました。

Eホテルグループの事例

24時間営業のホテルチェーンE社では、複雑なシフト管理と法令遵守の両立が求められていました。

労働法規への対応

変形労働時間制の管理や、深夜勤務の適切な把握など、法令遵守に関する要件を満たしつつ、効率的な人員配置を実現しています。

IT企業での実装例

IT企業では、柔軟な働き方への対応と、プロジェクト管理との連携が重要となります。

Fシステム開発会社の事例

グローバルに事業を展開するF社では、リモートワークと働き方改革への対応が課題でした。

テレワーク対応の実現

クラウドベースのシステムを採用し、場所を問わない勤怠管理を実現しました。

特に、プロジェクト管理ツールとの連携により、工数管理の効率化にも成功しています。

Gソフトウェア会社の事例

アジャイル開発を採用するG社では、柔軟な勤務形態への対応が求められていました。

開発プロセスとの統合

スクラム開発のスプリント管理と連携した勤怠管理システムを構築し、開発生産性の可視化も実現しています。

特に、タスク管理ツールとの連携により、より正確な工数把握が可能となりました。

運用最適化の実践的ガイド

勤怠管理システムの成功は、適切な運用体制の構築にかかっています。

本セクションでは、システムの効果的な導入から日常的な運用管理まで、実践的なアプローチ方法をご紹介します。

特に、システムの持続的な活用と、組織への定着化に焦点を当てて解説します。

段階的な導入計画

システムの円滑な導入には、適切な計画立案と段階的なアプローチが不可欠です。

組織の規模や特性に応じた導入戦略を策定することで、スムーズな移行を実現します。

現状分析と目標設定

現在の勤怠管理における課題を詳細に分析し、システム導入後の具体的な目標を設定します。

特に、業務効率の改善指標や、従業員満足度の向上など、定量的な評価基準を明確にすることが重要です。

業務フローの可視化

既存の勤怠管理プロセスを詳細に文書化し、改善が必要な箇所を特定します。

特に、承認フローや例外処理の手順については、漏れなく把握することが重要です。

パイロット導入の実施

特定の部門や拠点でパイロット導入を行い、システムの有効性を検証します。

この段階で得られたフィードバックは、本格導入時の重要な参考情報となります。

ユーザートレーニング

システムの効果的な活用には、適切なユーザートレーニングが不可欠です。

役割や権限に応じた体系的な教育プログラムを実施することで、スムーズな運用開始を実現します。

管理者向けトレーニング

人事部門や各部門の管理者向けに、システムの詳細な機能解説と運用手順の説明を行います。

特に、例外処理や緊急時の対応方法については、十分な理解を促します。

承認フローの解説

勤怠データの承認プロセスや、修正時の対応手順について、具体的な事例を用いて説明します。

特に、法令遵守の観点から重要となる確認ポイントを重点的に解説します。

一般ユーザー向けトレーニング

日常的なシステム利用者向けに、基本的な操作方法と注意事項を説明します。

特に、モバイル端末からのアクセス方法や、各種申請の手順については、分かりやすく解説します。

トラブルシューティング

システム運用時に発生する可能性のある問題に対して、適切な対応手順を準備します。

迅速な問題解決により、業務への影響を最小限に抑えることが可能です。

一次対応の手順

システム利用時のトラブルに対する一次対応の手順を明確化します。

特に、よくある問題については、ユーザー自身で解決できるよう、具体的な対処方法を提示します。

エラーパターンの分類

発生する可能性のあるエラーを分類し、それぞれの対応手順をマニュアル化します。

特に、データ修正が必要となるケースでは、手順の詳細な文書化が重要です。

エスカレーション基準

一次対応で解決できない問題に対するエスカレーションルートを明確化します。

システム開発者やベンダーへの問い合わせ基準を定め、効率的な問題解決を実現します。

定期的な運用評価

システムの効果を継続的に評価し、必要に応じて改善を行うことが重要です。

定量的な指標に基づく評価により、システムの価値を最大化します。

パフォーマンス指標の測定

システムの応答性能や、処理時間などの技術的な指標を定期的に測定します。

特に、月次締め処理など、負荷が集中する時期の性能監視が重要です。

ユーザー満足度の調査

システム利用者からの定期的なフィードバックを収集し、改善点を特定します。

特に、操作性や機能面での要望については、詳細な分析を行います。

コスト分析と投資対効果

勤怠管理システムの導入を検討する際、適切なコスト分析と投資対効果(ROI)の試算は不可欠です。

本セクションでは、初期投資からランニングコストまで、具体的な数値例を交えながら、システム導入の経済的な側面について詳しく解説します。

初期投資の内訳

システム導入時に必要となる初期投資について、規模別の具体的な試算例を示しながら解説します。

投資の最適化につながる重要なポイントについても言及します。

システム開発費用

開発規模や必要な機能に応じて、開発費用は大きく変動します。

中規模企業(従業員500名程度)の場合、標準的な機能を実装するためには、およそ1000万円から1500万円程度の開発費用が必要となります。

機能別コスト内訳

基本機能の実装には全体の約60%、追加機能のカスタマイズには約30%、テストと導入支援には約10%の費用配分が一般的です。

特に、データ移行や既存システムとの連携部分については、慎重な見積もりが必要です。

インフラ整備費用

クラウド環境やオンプレミス環境の構築に必要な費用について、具体的な試算例を示します。

特に、セキュリティ対策に関する投資は重要です。

ランニングコスト

システム運用開始後に継続的に発生する費用について、月額換算での具体的な試算例を示します。

保守運用費用

システムの安定運用に必要となる月額費用の内訳を解説します。

中規模企業の場合、月額20万円から30万円程度の保守費用が一般的です。

定期メンテナンス費用

四半期ごとのバージョンアップや、月次の保守作業に必要な費用について、具体的な金額と作業内容を示します。

特に、セキュリティアップデートは重要な項目となります。

クラウド利用料

クラウドサービスを利用する場合の月額費用について、利用規模に応じた具体的な試算例を示します。

従業員1人あたり月額500円から1000円程度が一般的な相場となります。

ROI計算方法

投資対効果を適切に評価するための計算方法について、具体的な事例を交えながら解説します。

定量的効果の測定

労務管理の効率化による工数削減効果や、残業時間の適正化による人件費削減効果など、具体的な数値で表せる効果について解説します。

コスト削減効果

人事部門の作業時間削減や、紙資源の削減など、直接的なコスト削減効果について、具体的な試算例を示します。

中規模企業の場合、年間で約300万円から500万円程度のコスト削減が期待できます。

定性的効果の評価

従業員満足度の向上や、コンプライアンス強化など、金銭的な評価が難しい効果についても、その重要性を解説します。

法令遵守のガイドライン

勤怠管理システムの開発と運用において、法令遵守は最も重要な要件の一つです。

本セクションでは、2024年の最新の法改正に対応した具体的なガイドラインを解説します。

特に、労働基準法、個人情報保護法、その他の関連法規への対応方法について、実務的な観点から説明します。

労働基準法要件

労働時間の適切な記録と管理は、労働基準法で定められた重要な要件です。

システム開発においては、これらの法定要件を確実に満たす必要があります。

労働時間管理の要件

出退勤時刻の記録について、改ざんや事後的な修正を防止する仕組みが必要です。

特に、労働時間の端数処理や、休憩時間の自動計算については、法令に準拠した設定が求められます。

記録の保存期間

賃金台帳や勤務記録は、法定の7年間の保存期間を確実に満たす必要があります。

システムの設計時には、長期保存データの管理方法について十分な考慮が必要です。

個人情報保護法対応

従業員の個人情報を扱う勤怠管理システムでは、個人情報保護法への厳格な対応が求められます。

特に2024年の法改正により、より厳格な管理体制が必要となっています。

データ管理の要件

個人情報の収集、保管、利用、廃棄の各段階において、適切な管理手順を定める必要があります。

特に、アクセス権限の設定や、データの暗号化については、最新の技術基準に従う必要があります。

セキュリティ対策

システムへのアクセスログの記録や、不正アクセスの検知など、セキュリティ面での対策を確実に実装する必要があります。

特に、リモートワーク環境からのアクセスについては、多要素認証の導入が推奨されます。

各種ガイドライン適合

関連する各種ガイドラインへの適合も重要な要件となります。

特に、働き方改革関連法への対応は必須です。

残業時間の管理

時間外労働の上限規制に対応した警告機能や、36協定の管理機能など、法令遵守を支援する機能の実装が必要です。

特に、特別条項の適用管理については、慎重な設計が求められます。

柔軟な働き方への対応

フレックスタイム制や変形労働時間制など、多様な勤務形態に対応できる柔軟な設計が必要です。

特に、テレワークにおける労働時間の管理については、最新のガイドラインに準拠する必要があります。

システム開発タロウくんのQ&A

勤怠管理システムの開発や運用において、よくある疑問や課題について、経験豊富なシステム開発タロウくんが分かりやすく解説します。

実務で役立つ具体的なアドバイスを提供します。

データ保存と管理について

勤怠データの保存期間はどのくらい必要ですか?

労働基準法で定められている7年間の保存が必要です。

ただし、システム設計時には将来の分析なども考慮して、より長期の保存期間を検討することをお勧めします。

特に、データ容量の見積もりと、アーカイブ方法の検討が重要です。

データのバックアップはどのような頻度で行うべきですか?

日次でのバックアップを基本とし、特に月次処理前後には必ず完全バックアップを実施することをお勧めします。

クラウド環境の場合は、自動バックアップ機能の活用も効果的です。

システムの運用について

システムのメンテナンス時間はいつ設定すべきですか?

利用状況の分析から、アクセスが最も少ない時間帯を選択することが重要です。

一般的には深夜から早朝(午前2時から4時頃)が適していますが、24時間操業の事業所がある場合は、個別に検討が必要です。

システムの応答速度が遅くなった場合の対処法は?

まずはアクセスログの分析から始めることをお勧めします。

特に、月末の締め処理など、負荷が集中する時期には事前の性能チューニングが重要です。

必要に応じて、データベースのインデックス最適化も検討しましょう。

特殊な勤務形態への対応

変形労働時間制にはどのように対応すべきですか?

変形労働時間制の対応には、労働時間の自動計算ロジックの正確な実装が不可欠です。

特に、精算期間の設定や、休日出勤時の振替処理については、慎重な設計が必要です。

まとめ

本記事では、2025年における最新の勤怠管理システム開発について、設計から運用まで包括的に解説してきました。

システムの効果的な構築には、技術面での理解だけでなく、運用面でのノウハウも重要となります。

特に、法令遵守と運用効率の両立が、成功への重要なカギとなります。

お気軽にご相談ください

勤怠管理システムの開発について、さらに詳しい情報や個別のご相談をご希望の方は、Mattockの問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

ベトナムオフショア開発の豊富な実績を活かし、御社の課題に最適なソリューションをご提案いたします。

お問い合わせはこちら