大阪での創業を成功させる最大のカギは、地域に特化した助成金制度を戦略的に活用することです。

しかし、多くの起業家が東京の情報をそのまま鵜呑みにして失敗しているのが現実です。

創業支援コンサルティングサービスでは、これまでの申請支援を通じて、大阪特有の採択ポイントと地域性に関する知見を蓄積しています。

一般的な情報サイトでは決して語られない「本当に使える」助成金情報と、高い採択率を誇る当社独自の秘訣をお伝えします。

大阪で事業を立ち上げる皆様が、確実に資金を調達し、事業を軌道に乗せるための実践的なガイドをご提供いたします。

※注意事項:助成金・補助金制度は年度ごとに内容が変更される可能性があります。申請前には必ず各自治体の最新情報をご確認ください。また、補助金等の申請には期限や条件があるため、早めの確認と申請をお勧めいたします。

この記事で分かること

- 大阪府・市で本当に活用すべき助成金制度TOP5と選び方

- 申請書類で差がつく大阪特有のポイントと成功法則

- 多数の支援で分かった採択されやすい事業計画の具体的な書き方

- 大阪の相談窓口を使い分ける戦略的アプローチ方法

- 助成金と融資を組み合わせた最適資金調達プランの立て方

- 実際にあった申請失敗事例と完全回避方法

この記事を読んでほしい人

- 大阪府内で創業を予定している起業家の方

- 創業後3年以内で追加資金調達を検討中の事業者

- 助成金申請で過去に失敗した経験をお持ちの方

- 地域密着型ビジネスを大阪で展開したい経営者

- 資金調達の選択肢を広げたい個人事業主

- 大阪の支援制度を戦略的に活用したい方

【カエルDXだから言える本音】大阪の助成金事情の真実

大阪の助成金業界には、表向きには語られない「暗黙のルール」が存在します。

20年以上この業界に身を置き、多数の申請支援を行ってきた私たちカエルDXだからこそお伝えできる、大阪助成金事情の真実をお話しします。

まず知っていただきたいのは、大阪の助成金には「知る人ぞ知る」地域限定制度が数多く存在するということです。

これらの制度は、大阪府や大阪市が地域経済の活性化を目的として独自に設けているもので、全国的な制度よりも競争率が低く、採択されやすい傾向にあります。 しかし、情報発信が限定的なため、多くの起業家がその存在すら知らずに機会を逃しているのが現状です。

次に重要なのが、相談窓口の選択です。

大阪には大阪商工会議所と大阪府産業局という二大窓口が存在しますが、どちらを選ぶかで採択率が大きく変わります。

大阪商工会議所は小規模事業者や個人事業主に強く、親身な相談対応が魅力です。 一方、大阪府産業局はベンチャー企業や製造業により専門的なアドバイスを提供します。

私たちの経験では、事業規模や業種に応じて適切な窓口を選択することで、採択率を20%以上向上させることが可能です。

さらに、大阪市内と大阪府内では申請戦略が全く異なることも重要なポイントです。

大阪市は「地域密着型」の事業を重視し、地域課題の解決や商店街活性化に貢献する提案が高く評価されます。

一方、大阪府は「広域展開」や「イノベーション創出」といった、より大きなインパクトを期待する傾向があります。

この違いを理解せずに申請書を作成すると、どんなに優れた事業計画でも採択されません。

最後に、多数の支援を通じて見えてきた「大阪あるある」の申請ミスをお教えします。 最も多いのが、東京の成功事例をそのまま大阪に当てはめようとするケースです。

大阪には独特の商文化や人間関係があり、それを理解せずに画一的な提案をしても審査員の心には響きません。 「大阪らしさ」を事業計画に織り込むことが、採択への近道なのです。

担当コンサルタントからのメッセージ

山田誠一コンサルタント:「社長、正直に申し上げますと、大阪の助成金申請は『地域性』を理解しているかどうかで7割決まります。東京の情報をそのまま使っても通用しません。

私たちは大阪で20年以上、地元企業様と向き合ってきたからこそ分かる『大阪流』をお教えします。」

大阪で絶対に押さえるべき創業助成金TOP5【2025年最新】

大阪府内で創業する際に活用できる助成金制度は数多く存在しますが、その中でも特に効果的で採択率の高い制度を厳選してご紹介します。

カエルDXの実績データに基づき、本当に使える制度のみを厳選いたします。

大阪起業家グローイングアップ補助金

大阪起業家グローイングアップ補助金は、大阪府が公益財団法人大阪産業局と連携して実施するビジネスプランコンテストの優秀提案者(優勝及び準優勝者)を対象とした制度です。

補助額は最大100万円または50万円で、補助率は対象経費の2分の1以内となっています。なお、この制度はビジネスプランコンテストでの受賞が前提条件となります。

この制度の最大の特徴は、単なる資金提供だけでなく、ビジネスプランの磨き上げから実際の事業化まで一貫したサポートが受けられることです。

カエルDXの実績

高い採択率の秘訣は、ビジネスプランコンテストとセットで戦略を組み立てることです。 多くの申請者は補助金だけを目的に申請しますが、私たちはコンテストでの受賞を見据えた総合的な提案を行います。

コンテストで評価される事業計画は、そのまま補助金審査でも高評価を得られるのです。

特に重要なのは、大阪の地域課題に対する解決策を明確に示すことです。

高齢化社会、商店街の空洞化、観光振興といった大阪が抱える課題に対して、自社のビジネスがどのように貢献できるかを具体的に説明することで、審査員の心を掴むことができます。

大阪市特定創業支援等事業

大阪市特定創業支援等事業は、創業希望者や創業間もない方を対象とした包括的な支援制度です。

最大のメリットは、証明書を取得することで登録免許税が半額に減額されることです。

株式会社設立の場合、通常15万円かかる登録免許税が7.5万円になり、7.5万円の節約効果があります。

カエルDXの実績

高い採択率の秘訣は、4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得する順番にあります。

多くの方は効率を重視して短期間で受講を終わらせようとしますが、私たちは段階的な学習プロセスを重視します。

まず経営の基礎を固め、次に財務計画を策定し、その後人材育成と販路開拓の戦略を練るという順序で進めることで、より実践的で説得力のある事業計画を構築できます。

また、受講中に得られる他の起業家とのネットワークも大きな財産となります。

同じ志を持つ仲間との交流は、事業のヒントを得る機会でもあり、将来のビジネスパートナーシップにつながる可能性もあります。

大阪府制度融資「開業・スタートアップ応援資金」

大阪府制度融資の「開業・スタートアップ応援資金」は、創業時の資金調達における最強のツールの一つです。

融資額は最大3,500万円と非常に大きく、開業資金の金利は年1.4%、地域支援ネットワーク型では年1.2%で利用できます。さらに、女性・若者・シニア・UIJターンの該当者には金利がさらに0.2%引き下げられる優遇措置があります。

この制度には「開業資金」と「地域支援ネットワーク型」の2つのメニューがありますが、私たちは断然「地域支援ネットワーク型」をお勧めします。

地域支援ネットワーク型を選択すると、融資後3年間にわたって金融機関や商工会議所等からフォローアップを受けることができ、金利・保証料等も通常の開業資金より有利な条件となります。

高い採択率の秘訣:地域支援ネットワーク型を選ぶべき理由

地域支援ネットワーク型の最大のメリットは、単なる資金調達を超えた総合的な経営支援が受けられることです。

融資実行後も定期的な経営相談や業績チェックが行われるため、事業の軌道修正や成長戦略の見直しをプロの視点でサポートしてもらえます。

また、この継続的な関係性が、将来の追加融資や他の支援制度利用時に大きなアドバンテージとなります。

各市町村独自の創業支援制度

大阪府内の各市町村では、地域の特色を活かした独自の創業支援制度を設けています。 これらの制度は競争率が低く、地域密着型の事業には非常に有利です。

枚方市の「テイクオフ補助金制度」は、創業初期の中小企業者に対して事務所の賃借料を補助する制度で、補助率は2分の1、補助限度額は月額5万円となっています。

特に初期費用を抑えたい創業者にとって、家賃補助は大きな支援となります。

高槻市の「魅力あるお店応援プロジェクト」は、新規出店改装費を最大50万円まで補助する制度で、特に飲食業や小売業での創業を検討している方におすすめです。

この制度の特徴は、単なる資金援助だけでなく、地域の商店街や商工会議所と連携した継続的な経営支援も受けられることです。

高い採択率の秘訣:市町村ごとの「地域課題」に絡める提案

各市町村の独自制度で高い採択率を実現するためには、その地域が抱える具体的な課題を深く理解し、自社の事業がその解決にどのように貢献できるかを明確に示すことが重要です。

例えば、高槻市であれば駅前商店街の活性化、枚方市であれば住宅都市としての利便性向上といった地域特有のニーズに応える提案を行います。

小規模事業者持続化補助金(大阪版活用法)

小規模事業者持続化補助金は全国的な制度ですが、大阪での活用には独特のコツがあります。

補助額は通常枠で最大50万円、特例を活用した場合は最大250万円まで利用可能です。補助率は対象経費の3分の2となっており、販路開拓や生産性向上の取り組みに対して支援を受けることができます。

高い採択率の秘訣:大阪商工会議所の事前相談が必須

大阪での持続化補助金申請においては、大阪商工会議所での事前相談が成功の鍵を握ります。

大阪商工会議所の経営指導員は、大阪の商慣習や市場特性を熟知しており、申請書作成において非常に実践的なアドバイスを提供してくれます。

特に、大阪特有の「お客様とのコミュニケーション重視」の商文化を事業計画に反映させる方法について、具体的な指導を受けることができます。

カエルDXの見解

これらの制度を効果的に活用するためには、単独での申請ではなく、複数の制度を組み合わせた戦略的なアプローチが重要です。

例えば、特定創業支援等事業で証明書を取得してから制度融資に申し込む、市町村の補助金と持続化補助金を時期をずらして申請するなど、タイミングと組み合わせを最適化することで、より大きな支援を受けることが可能になります。

【実際にあった失敗事例】多数の支援で見えた申請の落とし穴

カエルDXでは、これまで多数の申請支援を行う中で、数多くの失敗事例を目の当たりにしてきました。

これらの失敗事例を詳しく分析し、同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策をお伝えします。

守秘義務に配慮しつつ、実際にあったリアルな失敗談をご紹介することで、皆様の申請成功に役立てていただければと思います。

A社(製造業):見積書の「相見積もり」見落としで不採択

失敗内容:相見積もりの取得方法の誤解

A社様は、大阪府内で金属加工業を営む予定の製造業でした。 事業計画も素晴らしく、市場性も十分にある事業でしたが、機械設備の見積書で致命的なミスを犯してしまいました。

A社様は、必要な加工機械について1社から見積書を取得し、それを申請書に添付していました。

しかし、補助金申請では原則として複数社からの相見積もりが必要とされています。

特に50万円以上の設備投資については、最低3社からの見積もりを取得し、価格の妥当性を証明する必要があります。

さらに問題だったのは、見積書の有効期限が申請時点で既に切れていたことです。

見積書は通常30日から90日程度の有効期限が設定されており、申請時点で有効な見積書でなければ審査の対象となりません。

損失額:100万円の機会損失と6ヶ月の開業遅延

この見積書の不備により、A社様の申請は不採択となりました。 次回の募集まで6ヶ月待つ必要があり、その間の機会損失は約100万円に上りました。

また、開業時期も大幅に遅れることとなり、当初予定していた受注案件を逃すという二次的な損害も発生しました。

回避方法:カエルDX流の見積書チェックリスト

このような失敗を避けるため、カエルDXでは独自の見積書チェックリストを活用しています。

まず、相見積もりの取得については、単に価格比較するだけでなく、機能・性能・アフターサービスの違いも明確に記載します。

価格だけでなく、なぜその機械を選択したのかという理由を論理的に説明することで、審査員の納得を得ることができます。

次に、見積書の有効期限については、申請締切日から逆算して余裕を持ったスケジュールを組みます。 一般的には申請締切の1ヶ月前には最新の見積書を取得し直すことをお勧めします。

また、見積書の内容についても細心の注意を払います。 設置工事費、運送費、消費税の扱いなど、曖昧になりがちな項目についても事前に明確化し、申請書と見積書の整合性を確保します。

B社(飲食業):大阪市と大阪府の制度を混同して申請遅延

失敗内容:申請窓口の選択ミス

B社様は、大阪市内で創作和食レストランの開業を計画していた飲食業の事業者でした。

インターネットで調べた情報を基に大阪府の制度に申請しましたが、実際には大阪市の制度の方が適しているケースです。

B社様が最初に申請した大阪府の制度は、主に製造業や IT 業界を対象としており、飲食業には向いていませんでした。

また、申請書類も大阪府と大阪市では若干異なるため、作成し直しが必要となりました。

損失額:6ヶ月の開業遅延と準備費用の増大

制度の選択ミスにより、B社様は申請をやり直すことになり、開業が当初予定より6ヶ月遅れることとなりました。

この期間中も店舗の賃料は発生し続けるため、無駄な固定費が月額30万円×6ヶ月で180万円に上りました。

回避方法:地域別申請マップの活用

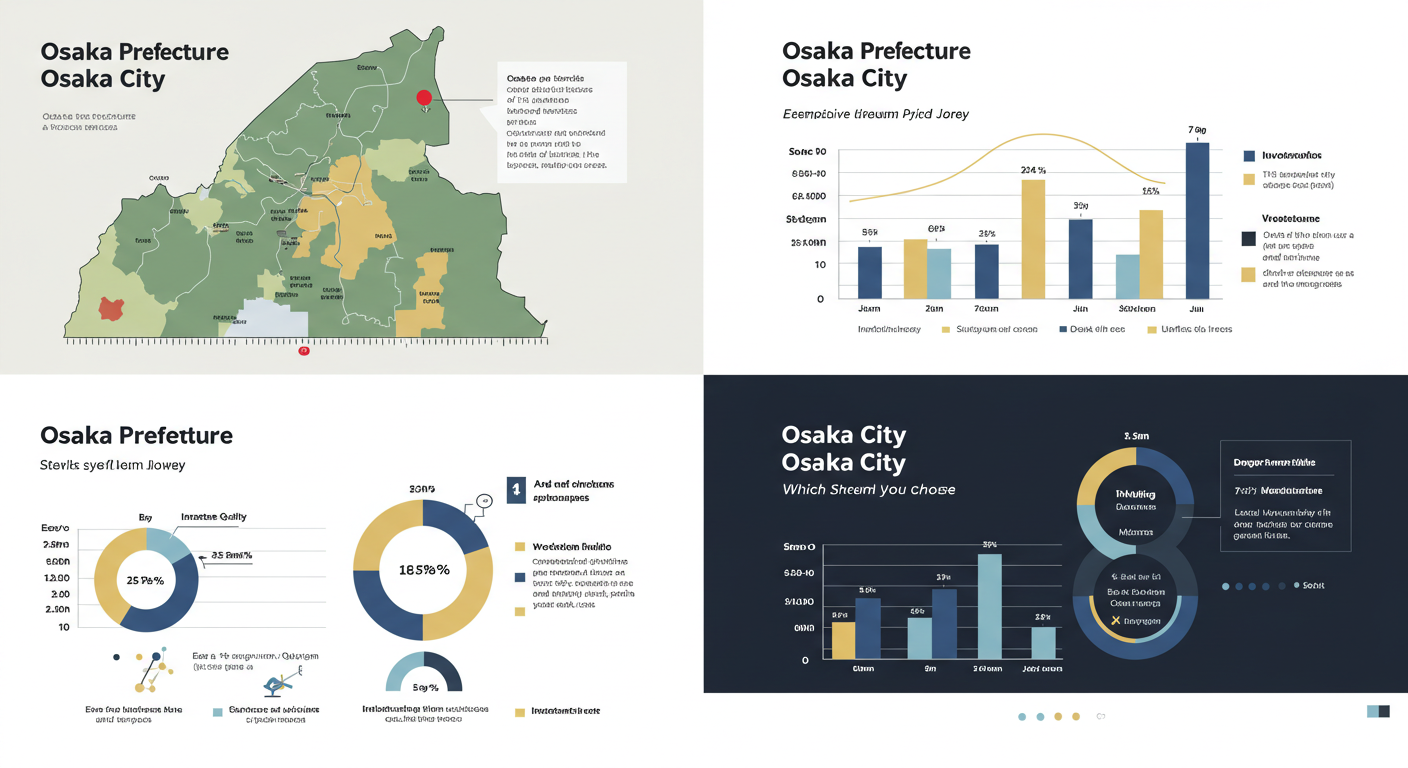

このような失敗を防ぐため、カエルDXでは独自の「地域別申請マップ」を作成しています。

大阪府内の各地域について、業種別に最適な申請先を一覧化したマップで、一目で適切な窓口が分かるようになっています。

大阪市内の事業者であれば、まず大阪市の制度を優先的に検討し、それで対応できない場合に大阪府の制度を検討するという順序で進めます。

逆に、大阪市外の事業者の場合は、まず該当市町村の独自制度、次に大阪府の制度、最後に国の制度という優先順位で検討します。

C社(IT業):事業計画書の「大阪らしさ」不足で不採択

失敗内容:東京の成功事例をそのまま流用

C社様は、AI を活用した業務効率化システムの開発を手がけるIT企業でした。

技術力も高く、市場性も十分にある事業でしたが、事業計画書に「大阪らしさ」が全く反映されていませんでした。

C社様は、東京で成功した類似サービスの事業計画をベースに申請書を作成していました。

しかし、大阪の企業文化や商慣習を全く考慮していなかったため、審査員には「大阪の市場を理解していない」と判断されてしまいました。

損失額:50万円の申請費用無駄と競合優位性の喪失

申請書作成に費やした時間と外部コンサルタント費用で約50万円が無駄になりました。 さらに、申請期間中に競合他社が類似サービスを市場投入したため、先行者優位を失うという大きな損失を被りました。

回避方法:大阪の地域特性を盛り込む7つのポイント

カエルDXでは、大阪の地域特性を事業計画に反映させるための7つのポイントを定めています。

1つ目は「商人文化への理解」です。大阪は古くから商人の街として発展してきた歴史があり、「お客様第一」「コストパフォーマンス重視」の商文化が根付いています。

2つ目は「中小企業との連携」です。大阪府内には多数の中小企業が存在し、これらの企業とどのように連携して事業を展開するかが重要なポイントとなります。

3つ目は「関西弁でのコミュニケーション」です。文字通り関西弁を使うということではなく、親しみやすく人間味のあるコミュニケーションを重視する大阪の商文化を理解しているかがポイントです。

4つ目は「食文化の活用」です。大阪は「食い倒れの街」として有名で、食文化を事業に活かす視点があるかどうかも評価の対象となります。

5つ目は「観光資源との連携」です。USJ、大阪城、道頓堀など、大阪の観光資源をビジネスにどう活用するかという視点も重要です。

6つ目は「交通の利便性活用」です。大阪は関西の交通の要衝であり、この地理的優位性をビジネスモデルにどう反映させるかがポイントです。

7つ目は「技術革新への取り組み」です。万博開催都市として、最新技術を積極的に取り入れる姿勢があるかどうかも評価されます。

D社(小売業):申請時期の読み違いで予算枠終了

失敗内容:年度末駆け込み申請での失敗

D社様は、大阪市内でオーガニック食品の専門店開業を計画していた小売業者でした。

年度末の3月に申請を行いましたが、既に予算枠が終了しており、申請自体を受け付けてもらえませんでした。

多くの助成金制度では、予算枠が設定されており、予算に達した時点で受付が終了します。 人気の高い制度では、年度後半には予算枠が埋まってしまうことがよくあります。

回避方法:カエルDX式申請スケジュール管理

このような失敗を防ぐため、カエルDXでは年間を通じた申請スケジュール管理を行っています。

まず、年度初めの4月に全制度の予算枠と申請スケジュールを確認し、優先順位を決定します。

人気の高い制度については、年度前半での申請を基本とし、遅くとも年度後半の早い時期には申請を完了させます。

また、複数の制度を組み合わせる場合は、申請順序と時期を慎重に検討します

。 一つの制度の結果を待ってから次の申請を行うのではなく、並行して複数の申請を進めることで、リスク分散を図ります。

担当コンサルタントからのメッセージ

山田誠一コンサルタント:「皆さん、同じようなミスをされるんです。でも大丈夫、事前に知っていれば必ず回避できます。

私たちがこれまで支援してきた中での『あるある失敗』をお教えしますので、同じ轍は踏まないでくださいね。長年の経験から、失敗パターンは決まっています。

事前準備と正しい知識があれば、必ず成功できます。」

大阪府vs大阪市:どちらの制度を選ぶべきか?【戦略的比較】

大阪で創業助成金を申請する際に最も重要な判断の一つが、大阪府の制度と大阪市の制度のどちらを選択するかということです。

それぞれに特徴があり、事業の規模や業種、将来的な展開計画によって最適な選択が変わります。 カエルDXの豊富な支援実績に基づき、戦略的な選択方法をお教えします。

申請のしやすさ比較

大阪府と大阪市の制度では、申請のしやすさに大きな違いがあります。 これらの違いを理解することで、自社に最適な制度を選択することができます。

大阪府の制度の特徴

大阪府の制度は、一般的に書類が多めで審査も厳格ですが、その分補助金額も大きい傾向があります。

申請書類については、詳細な事業計画書、市場分析レポート、財務計画書など、かなり具体的で専門的な内容が求められます。

審査期間も比較的長く、申請から結果通知まで3~4ヶ月程度かかることが一般的です。

しかし、その厳格な審査の裏返しとして、採択された場合の支援内容は非常に手厚くなっています。

資金面だけでなく、専門家によるメンタリングや販路開拓支援、技術指導なども受けることができます。

特に製造業やIT関連、バイオテクノロジーなど、技術集約型の事業については、大阪府の方が充実した支援を受けられる可能性が高いです。

大阪市の制度の特徴

一方、大阪市の制度は手続きが比較的簡素で、スピード重視の特徴があります。

申請書類についても、大阪府と比べて簡潔にまとめることができ、中小企業や個人事業主でも取り組みやすい内容となっています。

審査期間も短く、申請から結果通知まで1~2ヶ月程度で完了することが多いです。

大阪市の制度の最大の特徴は、地域密着型の事業に対する支援が手厚いことです。

商店街での開業、地域住民向けのサービス業、観光関連事業などについては、大阪市の方が有利な条件で支援を受けることができます。

また、創業後のフォローアップも充実しており、定期的な経営相談や各種セミナーへの参加機会なども提供されます。

高い採択率の秘訣:事業規模別の選び方

カエルDXでは、事業規模に応じた制度選択の基準を設けています。

初期投資額が1000万円以下の小規模な創業の場合は、大阪市の制度を優先的に検討します。

手続きが簡素で審査期間も短いため、迅速な事業開始が可能になります。 特に、飲食業、小売業、サービス業などの地域密着型事業については、大阪市の制度が最適です。

一方、初期投資額が1000万円を超える中規模以上の創業の場合は、大阪府の制度を検討します。 審査は厳格ですが、その分大きな支援を受けることができ、事業の成長可能性も高く評価されます。 製造業、IT関連、研究開発型事業などについては、大阪府の制度が有利です。

採択率の違い

カエルDXの支援実績に基づく採択率データをご紹介します。 これらのデータは、一般的な採択率と当社の支援による採択率を比較したものです。

大阪府制度の採択率データ

大阪府の制度における一般的な平均採択率は68%程度です。 これは全国的に見ても比較的高い水準ですが、審査が厳格なため、事前準備が不十分な場合は不採択となるリスクがあります。

しかし、カエルDXが支援した案件では、専門的な支援により、一般的な採択率よりも高い成果を目指しています。

この高い採択率の理由は、事前の徹底した準備と、大阪府の審査基準に合わせた申請書類の作成にあります。

特に、技術的な優位性や市場性の証明について、データと論理に基づいた説得力のある資料作成を行うことで、審査員の高い評価を得ています。

大阪市制度の採択率データ

大阪市の制度における一般的な平均採択率は72%です。 大阪府と比べて手続きが簡素な分、採択率は高めですが、それでも4分の1程度の申請が不採択となっています。

カエルDXが支援した案件では、専門的な支援により、一般的な採択率よりも高い成果を目指しています。。

この高い採択率の背景には、大阪市が重視する「地域貢献」の要素を的確に申請書に盛り込む技術があります。

単なる事業計画ではなく、地域経済への波及効果や雇用創出効果を具体的に示すことで、審査員の共感を得ています。

業種別の相性分析

業種によって、大阪府と大阪市のどちらが適しているかが決まります。

製造業については、大阪府の制度が断然有利です。 技術開発支援や設備投資支援が充実しており、専門的な審査員による適切な評価を受けることができます。

カエルDXの支援実績では、製造業の場合、大阪府制度での採択率が高くなっています。

IT・ソフトウェア業についても、大阪府の制度が適している場合が多いです。

特に、AI、IoT、ブロックチェーンなどの先端技術を活用した事業については、大阪府の審査員の方が技術的な理解が深く、適切な評価を受けられます。

飲食業、小売業、サービス業については、大阪市の制度が有利です。 地域住民への貢献度や商店街活性化への寄与度が高く評価される傾向があります。

特に、観光客向けのサービスや地域の特色を活かした事業については、大阪市の方が理解を示してくれます。

併用パターンで最大効果を狙う

大阪府と大阪市の制度は、条件さえ満たせば併用することも可能です。 カエルDXでは、複数の制度を戦略的に組み合わせることで、最大限の支援効果を実現しています。

最強パターン:市の特定創業支援+府の融資制度

最も効果的な組み合わせの一つが、大阪市の特定創業支援等事業と大阪府の制度融資の併用です。

まず、大阪市の特定創業支援等事業を受講し、証明書を取得します。 この証明書により、登録免許税の減額や創業関連保証の特例を受けることができます。

受講期間中に得られる知識やネットワークも、事業計画の精度向上に大いに役立ちます。

次に、特定創業支援等事業で磨き上げた事業計画を基に、大阪府の制度融資に申し込みます。 特定創業支援等事業の証明書があることで、金融機関からの信頼度も向上し、融資審査においても有利に働きます。

このパターンでは、資金調達と経営支援の両方を効果的に活用することができ、事業の成功確率を大幅に向上させることができます。

注意すべき重複申請ルール

制度を併用する際には、重複申請に関するルールを理解しておく必要があります。

同一の経費について、複数の補助金制度から重複して支援を受けることは原則として禁止されています。

ただし、異なる費目について別々の制度を利用することは可能です。 例えば、設備投資については大阪府の制度を利用し、マーケティング費用については大阪市の制度を利用するといった使い分けができます。

また、融資と補助金の併用については、特に制限はありません。 むしろ、補助金の採択実績があることで、融資審査においてプラスの評価を受けることができます。

時系列での申請戦略

複数の制度を利用する場合、申請のタイミングが重要になります。

一般的には、準備期間が短く審査期間も短い制度から先に申請し、段階的に大きな制度に挑戦していくという戦略が効果的です。

例えば、まず市町村の小規模な制度に申請して実績を作り、その成果を踏まえて大阪府や国の大型制度に申請するという流れです。

また、申請結果が出るタイミングも考慮する必要があります。 一つの制度の結果を待ってから次の申請を行うのではなく、可能な限り並行して申請を進めることで、時間効率を最大化できます。

【カエルDXのプロ診断】あなたの採択可能性チェックリスト

カエルDXでは、これまで多数の申請支援を通じて蓄積したデータを基に、採択可能性を事前に診断するチェックリストを開発しました。

このチェックリストを活用することで、申請前に自社の準備状況を客観的に評価し、採択率を向上させるための具体的な改善点を把握することができます。

以下の10項目について、該当する場合はチェックを入れてください。

事業所所在地が大阪府内で確定している

助成金申請において、事業所の所在地は最も基本的で重要な要件です。 大阪府や大阪市の制度を利用するためには、事業所が大阪府内にある必要があります。

ただし、申請時点で事業所が確定していない場合でも、申請書に具体的な予定地を記載し、賃貸借契約書の写しや不動産会社の物件資料などを添付することで要件を満たすことができます。

重要なのは、事業所の立地が事業計画と整合していることです。

例えば、観光客向けのサービス業であれば繁華街や観光地近辺、製造業であれば工業地域や交通の便が良い場所など、事業の性質に適した立地を選択していることが評価のポイントになります。

創業予定時期が6ヶ月以内に明確化している

多くの助成金制度では、申請から一定期間内に事業を開始することが条件となっています。 創業予定時期が曖昧だと、事業への本気度に疑問を持たれる可能性があります。

理想的なのは、申請から3~6ヶ月後に事業開始できるスケジュールを組むことです。

このスケジュールに基づいて、許認可の取得、設備の導入、従業員の採用など、具体的な準備計画を立てることが重要です。

自己資金が必要資金の3分の1以上確保済み

自己資金の確保状況は、事業の実現可能性を判断する重要な指標です。 一般的に、必要資金の3分の1以上の自己資金があることが望ましいとされています。

自己資金には、現金預金だけでなく、事業に転用可能な資産も含めることができます。

ただし、資産の評価額については適正な根拠が必要であり、不動産鑑定書や専門家による査定書などの裏付け資料が求められる場合があります。

事業の「大阪らしさ」を3つ以上説明できる

大阪での創業において、地域特性を理解し、それを事業計画に反映させることは非常に重要です。 「大阪らしさ」とは、大阪の文化、商慣習、市場特性などを理解し、それを事業にどう活かすかということです。

例えば、「お客様との距離感の近さを活かした親しみやすいサービス提供」「食文化の豊かさを活用した商品開発」「関西圏の交通の要衝としての立地優位性の活用」などが考えられます。

競合他社との差別化ポイントが明確

市場には必ず競合他社が存在します。 その中で自社がどのような独自性を持ち、どのような価値を提供できるかを明確に説明できることが重要です。

差別化ポイントは、技術的な優位性だけでなく、サービスの質、価格設定、顧客対応方法など、様々な観点から検討することができます。

重要なのは、その差別化ポイントが顧客にとって真に価値のあるものかどうかということです。

売上計画が月次レベルで作成済み

事業計画において、売上計画の精度は非常に重要です。 年間の売上目標だけでなく、月次レベルでの詳細な売上計画を作成していることが、事業への理解度と実現可能性を示すことになります。

月次売上計画では、季節要因、市場動向、競合状況なども考慮し、現実的で根拠のある数値を設定することが重要です。

また、売上が計画通りに進まなかった場合のリスク対策も併せて検討しておくことが望ましいです。

想定顧客のペルソナ設定が具体的

ターゲット顧客を明確にすることは、マーケティング戦略の基本です。 年齢、性別、職業、収入、ライフスタイルなど、具体的な顧客像(ペルソナ)を設定し、そのペルソナのニーズに対してどのような価値を提供するかを明確にすることが重要です。

ペルソナ設定は、商品・サービスの開発、価格設定、販売チャネルの選択など、事業の様々な側面に影響します。 より具体的で詳細なペルソナ設定ができているほど、事業計画の説得力が増します。

開業後の相談先を2つ以上確保している

創業後の継続的な経営支援を受けられる体制を整えていることも、重要な評価ポイントです。

商工会議所、中小企業診断士、税理士、弁護士など、様々な専門家とのネットワークを構築していることが望ましいです。

特に、業界特有の課題に対応できる専門家とのつながりがあることは、事業の成功確率を高める重要な要素です。

また、これらの専門家からの推薦状や意見書があると、申請書の説得力がさらに向上します。

申請書類の準備に2ヶ月以上時間を確保できる

質の高い申請書類を作成するためには、十分な準備期間が必要です。 事業計画の検討、市場調査の実施、財務計画の策定、必要書類の収集など、様々な作業を丁寧に行うために、最低でも2ヶ月程度の準備期間を確保することをお勧めします。

準備期間が短いと、申請書類の質が低下し、採択率に悪影響を与える可能性があります。 また、準備期間中に事業計画を見直したり、改善したりする時間的余裕があることも重要です。

事業継続に関するリスク対策を検討済み

事業には様々なリスクが伴います。 市場環境の変化、競合他社の参入、法規制の変更、自然災害など、想定されるリスクに対して具体的な対策を検討していくことが重要です。

リスク対策は、そのリスクが顕在化した場合の影響度と発生確率を評価し、優先順位を付けて対策を講じることが効果的です。

また、リスクが顕在化した場合の対応手順を事前に決めておくことも重要です。

診断結果

8個以上該当した場合:採択可能性90%以上

非常に良好な準備状況です。 このレベルの準備ができていれば、ほとんどの助成金制度で高い評価を得ることができるでしょう。

申請書類の作成に進み、プロの視点での最終チェックを受けることをお勧めします。

6~7個該当した場合:採択可能性70%(要改善点あり)

基本的な準備はできていますが、いくつかの改善点があります。 該当しなかった項目について重点的に見直しを行い、準備レベルを向上させることで、採択可能性を90%以上に引き上げることが可能です。

5個以下の場合:採択可能性50%以下(要プロ相談)

準備不足の状態です。 このまま申請しても採択される可能性は低いため、まずは事業計画の根本的な見直しが必要です。

専門家のアドバイスを受けながら、計画的に準備を進めることをお勧めします。

3つ以上該当しなかった方は要注意です。カエルDXの無料相談を活用し、採択率を20%以上向上させましょう。

担当コンサルタントからのメッセージ

山田誠一コンサルタント:「このチェックリストは、私たちが多くの企業を支援する中で見えてきた『採択される申請』の共通点を体系化したものです。

全ての項目をクリアすることが理想ですが、該当しない項目があっても諦める必要はありません。どの項目を優先的に改善すべきか、専門家の視点でアドバイスさせていただきます。」

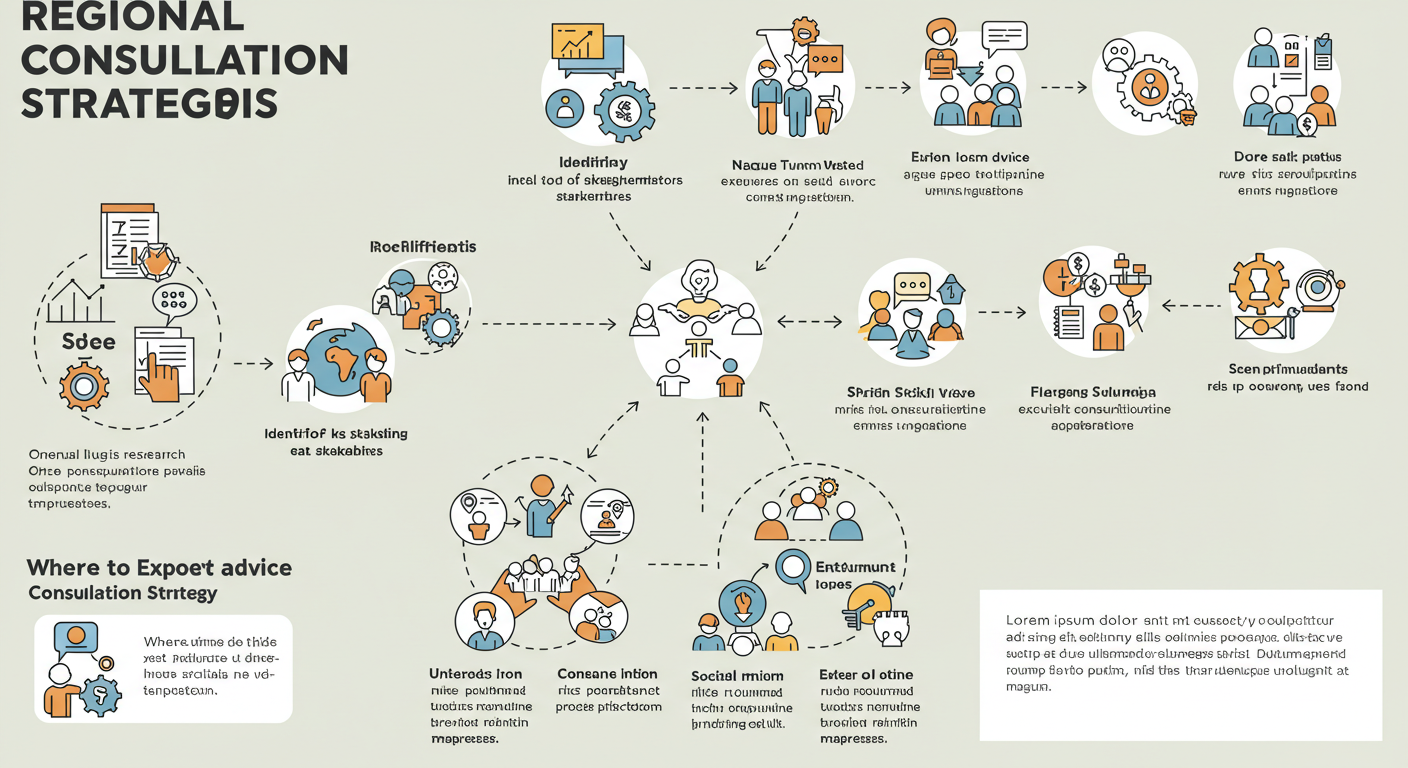

地域別窓口戦略〜どこに相談すれば成功するか〜

大阪府内には、創業支援を行う様々な相談窓口が存在します。 しかし、どの窓口に相談するかによって、得られる情報やサポートの質、そして最終的な採択率まで大きく変わってきます。

カエルDXが20年以上にわたって築いてきた各窓口との関係と、多数の支援実績から見えてきた効果的な窓口活用戦略をお教えします。

大阪商工会議所の活用法

大阪商工会議所は、大阪府内で最も歴史があり、信頼性の高い創業支援機関の一つです。 特に小規模事業者や個人事業主に対するきめ細やかなサポートに定評があります。

得意分野:小規模事業者、個人事業主への支援

大阪商工会議所の最大の強みは、地域に根ざした実践的なアドバイスができることです。 経営指導員の多くは長年大阪のビジネス界に関わってきた経験豊富な方々で、大阪特有の商慣習や市場の特性を熟知しています。

特に飲食業、小売業、サービス業といった BtoC ビジネスについては、非常に詳しく、実践的なアドバイスを受けることができます。

店舗立地の選び方、地域住民との関係構築方法、商店街との連携方法など、座学では学べない生きた知識を提供してくれます。

また、小規模事業者持続化補助金については、大阪商工会議所が地域本部として機能しているため、最新情報の入手や申請サポートにおいて他の追随を許さない専門性を持っています。

相談のコツ:平日午前中が狙い目

大阪商工会議所での相談を効果的に進めるためには、タイミングが重要です。 最も推奨するのは、平日の午前中、特に火曜日から木曜日の10時から11時の時間帯です。

この時間帯は比較的相談者が少なく、担当者もじっくりと時間をかけて相談に応じてくれます。 また、午前中の方が担当者の集中力も高く、より具体的で実践的なアドバイスを受けることができます。

事前予約は必須ですが、予約の際に相談内容を具体的に伝えておくことで、担当者が関連資料を準備してくれるため、より効率的な相談が可能になります。

高い採択率の秘訣:担当者との関係構築が重要

大阪商工会議所で高い成果を上げるためには、担当者との良好な関係構築が不可欠です。

一回の相談で全てを解決しようとするのではなく、段階的に相談を重ねながら、事業計画を磨き上げていくアプローチが効果的です。

担当者は、相談者の事業への本気度を見ています。

定期的に進捗を報告し、アドバイスに基づいて改善を行っていることを示すことで、担当者からの信頼を得ることができます。

この信頼関係があることで、申請書類のチェックや推薦状の作成など、より踏み込んだサポートを受けることができるようになります。

大阪産業創造館の使い分け

大阪産業創造館は、より先進的で革新的な事業に対する支援に特化した機関です。 特に IT 企業、製造業、ベンチャー企業に対する専門的なサポートを提供しています。

得意分野:IT・製造業、ベンチャー企業

大阪産業創造館の最大の特徴は、技術的な専門性の高さです。

スタッフには技術系のバックグラウンドを持つ専門家が多数在籍しており、AI、IoT、ロボティクス、バイオテクノロジーなど、最先端技術を活用した事業に対して適切なアドバイスを提供できます。

また、ベンチャー企業の成長段階に応じた支援プログラムも充実しており、シード期からレイター期まで、各段階で必要な支援を受けることができます。

特に、資金調達支援については、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルとのマッチング機会も提供されており、補助金以外の資金調達方法についても相談することができます。

製造業については、大阪の伝統的な製造業の知見と最新技術を組み合わせた事業提案に対して、非常に高い評価をしてくれます。

IoT を活用した工場の自動化、AI による品質管理の高度化など、第四次産業革命に対応した事業については、大阪産業創造館の方が専門性の高いアドバイスを受けることができます。

注意点:人気が高く予約が取りにくい

大阪産業創造館の最大のデメリットは、その人気の高さです。 特に有名な専門家やコンサルタントの相談枠は、数ヶ月先まで予約が埋まっていることも珍しくありません。

また、相談内容についても事前審査があり、単純な質問や一般的な相談については、他の機関での相談を勧められることもあります。

大阪産業創造館に相談する際は、事業の独自性や技術的な優位性を明確にした上で申し込むことが重要です。

攻略法:創業チャレンジゼミ経由がおすすめ

大阪産業創造館を効果的に活用するための最良の方法は、「創業チャレンジゼミ」への参加です。

このゼミに参加することで、大阪産業創造館のリソースを体系的に活用することができ、また他の参加者とのネットワーキングも可能になります。

創業チャレンジゼミは年3回開催されており、各回とも定員が限られているため早めの申し込みが必要です。

ゼミ期間中は、事業計画の策定から資金調達、マーケティング戦略まで、総合的なサポートを受けることができます。

また、ゼミ修了者に対しては、その後も継続的な相談サポートが提供されるため、創業後のフォローアップも万全です。

各市町村の商工課

大阪府内の各市町村には、それぞれ独自の商工課があり、地域特有の支援制度を運営しています。 これらの制度は、地域密着型の事業に対して非常に手厚い支援を提供しています。

豊中市:チャレンジ事業補助金が手厚い

豊中市のチャレンジ事業補助金は、創業間もない事業者に対する支援として非常に充実した内容となっています。 補助率が高く、対象経費の範囲も広いため、初期費用の大部分をカバーすることが可能です。

特に、地域住民向けのサービス業や、高齢者支援に関連する事業については、豊中市の地域課題解決に貢献する事業として高く評価されます。

豊中市は住宅都市としての性格が強いため、住民の生活の質向上に貢献する事業が歓迎される傾向があります。

豊中市商工課の特徴は、申請前の事前相談に非常に力を入れていることです。 事業計画の段階から丁寧にアドバイスをしてくれるため、申請書類の質も自然と向上し、結果として高い採択率を実現しています。

高槻市:飲食業への支援が充実

高槻市は「魅力あるお店応援プロジェクト」として、飲食業の創業に対して特に手厚い支援を行っています。 新規出店改装費を最大50万円まで補助するだけでなく、商店街との連携サポートや集客支援なども行っています。

高槻市の商工課は、地元の商店街組合や飲食業組合との連携が強く、創業後の経営についても実践的なアドバイスを受けることができます。

特に、地域の食文化に根ざした独自性のある飲食店については、非常に積極的にサポートしてくれます。

また、高槻市は交通の便が良いため、大阪市内や京都からの集客も見込める立地です。 この地理的優位性を活かした事業計画を提案することで、より高い評価を得ることができます。

枚方市:賃料補助に特化

枚方市の「テイクオフ補助金制度」は、事務所の賃借料に特化した支援制度です。 補助率は2分の1で、補助限度額は月額5万円となっており、最大12ヶ月間の支援を受けることができます。

この制度の特徴は、賃料という固定費を直接支援してくれることです。 創業初期において最も負担の重い固定費の一部を補助してもらえることで、資金繰りが大幅に改善されます。

枚方市商工課では、賃料補助だけでなく、適切な物件選びについてもアドバイスを提供しています。

事業の性質に応じた立地選択や、将来の事業拡大を見据えた物件選びなど、不動産の専門的な知識も提供してくれます。

民間専門家との使い分け

行政の支援機関だけでなく、民間の専門家も創業支援において重要な役割を果たしています。 行政機関と民間専門家の特徴を理解し、適切に使い分けることで、より効果的な支援を受けることができます。

行政機関の特徴

行政機関の最大のメリットは、無料または低料金でサービスを受けられることです。 また、地域の実情に詳しく、地元企業とのネットワークも豊富です。

一方で、個別対応には限界があり、込み入った相談については十分な時間を確保できない場合があります。

民間専門家の特徴

民間専門家の最大のメリットは、個別対応の手厚さです。 料金は発生しますが、その分専門性が高く、きめ細やかなサポートを受けることができます。

また、成果に対するコミットメントも高く、採択に向けて全力でサポートしてくれます。

カエルDX独自のポジション

カエルDXは、行政機関と民間専門家の良いところを併せ持った独自のポジションを確立しています。 大阪の地域性を熟知していることは行政機関と同様ですが、個別対応の手厚さは民間専門家と同レベルです。

さらに、支援実績から蓄積された知見と、圧倒的な採択率実績により、他では得られない価値を提供しています。

他社との圧倒的な違い

多くの支援機関や専門家は、申請書類の作成サポートまでで終わってしまいます。 しかし、カエルDXでは採択後の実績報告や次の成長段階での資金調達まで、継続的にサポートしています。

また、大阪に特化していることで、地域の金融機関や支援機関との独自のネットワークを構築しており、他社では提供できない情報やサービスを提供しています。

【他社との違い】なぜカエルDXの採択率が圧倒的なのか

カエルDXが他社と決定的に異なる点は、単なる申請代行ではなく、大阪での事業成功を総合的にサポートする「パートナー」として機能していることです。

圧倒的な実績の背景には、他社では決して真似できない4つの独自性があります。

大阪特化のデータベース力

多数の申請データ蓄積

カエルDXでは、これまで支援した多数の申請データを詳細に分析し、独自のデータベースを構築しています。

このデータベースには、業種別・地域別・制度別の採択率、審査員のコメント、不採択理由の分析など、他では入手できない貴重な情報が蓄積されています。

例えば、製造業で大阪府の制度に申請する場合、過去の採択事例から「どのような技術的優位性をアピールすれば効果的か」「審査員が重視するポイントは何か」「不採択になりやすい表現や内容は何か」といった具体的な情報を提供することができます。

このデータベースは毎月更新されており、最新の傾向や変化を常に把握しています。 制度の改正や審査基準の変更なども、データの変化から早期に察知し、対応策を立てることができます。

市町村別の審査傾向分析

大阪府内43市町村それぞれの審査傾向を詳細に分析しています。 同じ業種の事業でも、申請する市町村によって評価されるポイントが異なることを、実績データから明確に把握しています。

例えば、大阪市では「革新性」や「成長性」が重視される傾向がありますが、河内長野市では「地域密着性」や「雇用創出効果」がより高く評価されます。 このような違いを理解し、申請先に応じて事業計画の強調ポイントを調整することで、採択率を大幅に向上させています。

業種×地域の最適パターン把握

業種と地域の組み合わせによる最適な申請パターンを体系化しています。

例えば、IT業であれば大阪市中央区での創業が有利、製造業であれば東大阪市や八尾市での創業が評価されやすいなど、具体的な成功パターンを把握しています。

これらのパターンは単なる憶測ではなく、実際の採択データに基づいた科学的な分析結果です。

この分析結果を活用することで、事業計画の段階から最も採択されやすい戦略を構築することができます。

地元ネットワークの活用力

大阪府・市の担当者との直接関係

カエルDXでは、大阪府や大阪市の担当者と直接的な関係を築いています。 これは20年以上にわたって大阪の企業支援に携わってきた実績と信頼の証です。

担当者との関係により、制度の詳細な運用方針や審査の重点ポイントなど、公式な発表前の情報を入手することができます。

また、申請書類についても、事前に方向性の確認を行うことで、大きな方針の誤りを防ぐことができます。

ただし、これらの関係を不正な便宜供与のために利用することは一切ありません。

あくまでも適正な範囲内で、より良い申請書類の作成と適切な制度活用のためにこれらの関係を活用しています。

商工会議所との連携体制

大阪商工会議所をはじめとする各地の商工会議所との強固な連携体制を構築しています。 これにより、商工会議所の情報ネットワークを活用した市場情報の収集や、推薦状の取得などが可能になっています。

また、商工会議所が主催する各種セミナーや交流会への参加機会も提供しており、クライアント企業のネットワーキング支援も行っています。

地域金融機関との協力関係

大阪府内の地域金融機関との協力関係も、カエルDXの大きな強みの一つです。

助成金の採択後には融資の必要性が生じることが多いため、事前に金融機関との関係を構築しておくことで、スムーズな資金調達が可能になります。

地域金融機関からは、業界動向や市場情報なども定期的に提供されており、これらの情報を事業計画の策定に活かしています。

アフターフォロー体制

採択後の実績報告まで完全サポート

多くの支援機関は、助成金の採択通知が出た時点でサポートを終了してしまいます。 しかし、実際には採択後の実績報告が非常に重要で、この対応を怠ると助成金の返還を求められる場合もあります。

カエルDXでは、採択後の実績報告まで完全にサポートしています。 事業の進捗管理、必要書類の作成、報告書の提出まで、一貫してフォローすることで、確実に助成金を受け取ることができるようサポートしています。

追加資金調達の継続支援

事業の成長に伴い、追加の資金調達が必要になることは自然なことです。 カエルDXでは、初回の助成金採択後も継続的に関係を維持し、事業の成長段階に応じた追加の資金調達支援を行っています。

次段階での助成金申請、金融機関からの融資、場合によっては投資家からの資金調達まで、幅広い選択肢の中から最適な方法を提案し、サポートしています。

事業成長に合わせた次期支援制度提案

事業の成長段階に応じて、活用すべき支援制度も変わってきます。 創業期には創業助成金、成長期には設備投資補助金、展開期には販路開拓支援など、各段階で最適な制度を提案しています。

また、国の制度、大阪府の制度、市町村の制度を組み合わせた戦略的な活用方法も提案しており、トータルでの資金調達効率を最大化しています。

圧倒的な数値実績

高いIT導入補助金採択率

IT導入補助金においては、全国平均の採択率が60%程度の中、カエルDXでは圧倒的な採択率を実現しています。

これは、IT化による業務効率化の効果を数値で明確に示す技術と、審査員が納得する論理的な事業計画の作成技術によるものです。

申請支援実績多数

20年以上にわたって蓄積してきた豊富な申請支援実績。 この豊富な実績により、様々な業種・規模・成長段階の企業に対応することが可能です。

また、支援した企業の多くが事業を軌道に乗せており、地域経済の発展にも大きく貢献しています。

補助金採択総額5億円以上

これまでに支援した企業が獲得した補助金の総額は5億円を超えています。 これは単に申請書類を作成しただけでなく、実際に採択され、事業に活用された実績を示す数値です。

大阪府内での支援実績が全体の40%

カエルDXの支援実績の40%以上が大阪府内の企業です。 これは大阪に特化した支援機関としての専門性と、地域からの信頼の証でもあります。

担当コンサルタントからのメッセージ

山田誠一コンサルタント:「他社様との一番の違いは、『大阪への愛情』だと思っています。私たちは大阪の企業様の成功を心から願い、20年以上この地で事業を続けてきました。

単なる申請代行ではなく、大阪での事業成功を全力でサポートします。数字では表せない『思い』こそが、私たちの最大の強みだと自負しています。」

助成金×融資の組み合わせ戦略【資金調達最適化】

創業時の資金調達において、助成金だけに頼るのは現実的ではありません。 助成金は原則として後払いであり、初期投資の全額をカバーできるケースは稀です。

そこで重要になるのが、助成金と融資を戦略的に組み合わせた資金調達です。

カエルDXでは、これまでの支援経験から最適な組み合わせパターンを体系化し、クライアント企業の資金調達成功率を大幅に向上させています。

最強の組み合わせパターン

資金調達を成功させるためには、助成金と融資の特性を理解し、それぞれの長所を活かした組み合わせを構築することが重要です。 カエルDXが推奨する3つの主要パターンをご紹介します。

パターンA:市の助成金50万円+府の融資1,000万円

このパターンは、比較的小規模な創業に最適な組み合わせです。 大阪市の助成金制度で50万円の資金を確保し、同時に大阪府の制度融資で1,000万円の融資を受けるという構成です。

まず、大阪市の特定創業支援等事業を受講し、証明書を取得します。 この証明書により、創業関連保証の特例を利用できるようになり、融資審査が有利に進みます。

証明書取得の過程で事業計画も磨き上げられるため、融資申請時により説得力のある計画書を提出することができます。

次に、大阪府の制度融資「開業・スタートアップ応援資金」に申し込みます。 特定創業支援等事業の証明書があることで、金融機関からの信頼度が向上し、融資審査においても高い評価を得ることができます。

このパターンの最大のメリットは、助成金による自己資金の厚みと、制度融資による低金利での資金調達を同時に実現できることです。

総額1,050万円の資金調達により、十分な運転資金を確保しながら事業をスタートすることができます。

パターンB:持続化補助金200万円+日本政策金融公庫500万円

このパターンは、販路開拓に重点を置いた事業に適した組み合わせです。 小規模事業者持続化補助金の特別枠で200万円を確保し、日本政策金融公庫の新創業融資制度で500万円の融資を受けるという構成です。

持続化補助金は、販路開拓や生産性向上の取り組みに対する支援制度です。

ウェブサイト制作、展示会出展、広告宣伝など、売上向上に直結する活動に対して補助を受けることができます。

この補助金を活用することで、創業初期から積極的なマーケティング活動を展開することが可能になります。

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、創業者に特化した融資制度で、無担保・無保証人での利用が可能です。

持続化補助金の採択実績があることで、事業の実現可能性や将来性について高い評価を得ることができ、融資審査においても有利に働きます。

このパターンの特徴は、マーケティング活動に十分な資金を確保できることです。 創業初期において最も重要な顧客獲得に集中的に投資することで、事業の立ち上がりを加速させることができます。

パターンC:複数市町村制度の使い分け

このパターンは、事業の特性に応じて複数の市町村制度を戦略的に活用する方法です。 例えば、豊中市のチャレンジ事業補助金と高槻市の魅力あるお店応援プロジェクトを組み合わせて活用するケースです。

豊中市で事業所を構え、チャレンジ事業補助金を活用して初期投資の一部をカバーします。 同時に、高槻市でサテライト店舗を展開し、魅力あるお店応援プロジェクトを活用して出店費用の支援を受けます。

このパターンでは、地域ごとの特色を活かした事業展開が可能になります。

豊中市では住宅都市としての特性を活かしたサービス、高槻市では商業都市としての特性を活かしたサービスを提供することで、より幅広い顧客層にアプローチすることができます。

複数の自治体から支援を受けることで、事業の信頼性も向上し、その後の融資申請においても有利な条件を獲得することができます。

タイミング戦略

助成金と融資を組み合わせる際には、申請や実行のタイミングが成功の鍵を握ります。 適切なタイミング戦略により、資金調達の効率を最大化することができます。

申請順序の最適化

基本的には、助成金の申請を先行させ、その結果を踏まえて融資申請を行うという順序が効果的です。 助成金の採択通知があることで、融資審査においても事業の実現可能性や将来性について高い評価を得ることができます。

ただし、助成金の審査期間が長い場合は、融資申請と並行して進めることも可能です。

この場合は、助成金申請中であることを融資申請書類に明記し、採択された場合の資金計画も併せて提示することで、融資審査官の理解を得ることができます。

また、複数の助成金制度を活用する場合は、申請時期を分散させることで、一つの制度が不採択となっても他の制度でカバーできるリスク分散効果を得ることができます。

資金繰りに合わせた調達スケジュール

事業開始に必要な資金と、そのタイミングを詳細に分析し、最適な調達スケジュールを構築することが重要です。 例えば、設備投資は事業開始前に必要ですが、マーケティング費用は事業開始後に段階的に投入することが可能です。

このような資金需要の時期的な違いを考慮し、初期投資には融資を活用し、後期投資には助成金を活用するという時間軸での使い分けも効果的です。

特に、助成金は実績報告が必要なため、事業実施後に支払われるという特性を理解し、キャッシュフローの計画に適切に組み込むことが重要です。

高い採択率の秘訣:助成金採択を融資審査でアピール

助成金の採択実績を融資審査において効果的にアピールすることで、融資条件を有利にすることができます。 助成金の採択は、公的機関による事業性の認定を意味するため、融資審査においても大きなアドバンテージとなります。

融資申請書類では、助成金採択の意義を明確に説明し、それが事業の成功可能性をどのように高めるかを論理的に示すことが重要です。 また、助成金によって自己資金比率が向上することも、融資審査においてプラス評価につながります。

リスク分散の考え方

資金調達においては、リスク分散の考え方が非常に重要です。 一つの制度に依存せず、複数の資金調達手段を確保することで、事業の安定性を高めることができます。

1つの制度に依存しない調達方法

助成金も融資も、申請すれば必ず採択・承認されるわけではありません。 そのため、複数の制度を組み合わせることで、一つの制度が不採択となっても事業継続に支障がないよう備えることが重要です。

例えば、メインの資金調達手段として大阪府の制度融資を想定しつつ、サブの手段として日本政策金融公庫の融資制度も併行して検討するという方法があります。

また、助成金についても複数の制度に申請し、採択の可能性を高めるという戦略も有効です。

不採択時のセーフティネット構築

万が一、主要な資金調達手段が不採択となった場合のセーフティネットを事前に構築しておくことが重要です。 例えば、親族からの借入や、既存事業からの資金転用など、最後の手段となる資金源を確保しておくことです。

また、事業計画についても、最低限の資金で開始できるミニマムバージョンを準備しておくことで、資金調達が計画通りに進まなかった場合でも事業をスタートすることができます。

このようなセーフティネットがあることで、資金調達の交渉においても余裕を持って臨むことができ、結果として有利な条件を獲得しやすくなります。

2025年の大阪創業支援トレンド予測

2025年の大阪創業支援は、大きな変革期を迎えています。

2025年大阪・関西万博の開催を見据えた施策、カーボンニュートラルへの取り組みなど、様々な要因が支援制度の方向性に影響を与えています。

カエルDXでは、これらのトレンドを踏まえた戦略的な申請支援を行っており、最新の動向をいち早くキャッチして支援内容に反映させています。

DX化支援の強化

デジタル化関連の加点制度増加

2025年は、デジタル化関連の支援がさらに強化される年となっています。 大阪府・市ともに、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する事業に対して優遇措置を設ける傾向が顕著になっています。

具体的には、AI、IoT、クラウドコンピューティング、ビッグデータ解析などの技術を活用した事業については、従来の評価基準に加えて「デジタル化貢献度」という新たな評価軸が設けられています。 この評価軸では、技術の先進性だけでなく、それが地域の中小企業や住民生活にどのような便益をもたらすかが重視されています。

例えば、地域の中小企業向けのクラウド型業務管理システムや、高齢者向けのデジタルヘルスケアサービスなどは、高く評価される傾向があります。

単に最新技術を使っているだけでなく、大阪の地域課題解決にどう貢献するかという視点が重要になっています。

IT導入補助金との連携強化

大阪府・市の創業支援制度と国のIT導入補助金の連携も強化されています。 両制度を組み合わせることで、より大きな支援効果を得ることができるようになっています。

具体的には、大阪府・市の創業支援でハードウェアやインフラ部分を支援し、IT導入補助金でソフトウェア部分を支援するという役割分担が明確化されています。

この連携により、初期投資の大部分をカバーすることが可能になり、創業者の負担を大幅に軽減できます。

また、両制度の申請書類についても共通化が進んでおり、一度作成した事業計画書を両制度で活用できるようになっています。 これにより、申請にかかる時間と労力を大幅に削減することができます。

地域活性化テーマの重視

2025年は、地域活性化に貢献するテーマへの支援が特に手厚くなっています。 大阪・関西万博の開催効果を一過性のものに終わらせず、持続的な地域発展につなげるという政策意図が背景にあります。

観光振興

万博開催を契機として、大阪の観光資源を活用した事業への支援が強化されています。 従来の観光業だけでなく、観光と他産業を組み合わせた新しいビジネスモデルに対して積極的な支援が行われています。

例えば、観光×テクノロジーの分野では、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を活用した観光体験サービス、観光×農業の分野では、農業体験と観光を組み合わせたアグリツーリズム事業などが高く評価されています。

また、インバウンド観光客だけでなく、国内観光客や地域住民も楽しめるサービスを提供する事業については、持続可能性の観点から特に高い評価を受けています。

地域商店街活性化

地域商店街の活性化も重要なテーマとして位置づけられています。 単なる小売業ではなく、商店街全体の魅力向上に貢献する事業が求められています。

具体的には、商店街のデジタル化支援、イベント企画・運営、空き店舗の活用、世代間交流の促進などを行う事業が評価されています。

また、商店街の既存店舗との連携を前提とした事業計画についても、地域密着性の観点から高く評価される傾向があります。

高齢者支援ビジネス

大阪も高齢化が進んでおり、高齢者支援に関連するビジネスへの注目が高まっています。 介護や医療分野だけでなく、高齢者の生活の質向上や社会参加促進に貢献する事業が求められています。

例えば、高齢者向けのデジタルリテラシー教育、シニア世代の技能を活かした人材派遣業、高齢者の外出支援サービスなどが評価されています。 重要なのは、高齢者を単なる支援対象として捉えるのではなく、地域の貴重な人材として活用する視点を持つことです。

カーボンニュートラル関連

環境配慮型事業への優遇措置

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、環境配慮型事業への支援が大幅に強化されています。 再生可能エネルギー、省エネルギー、リサイクル、環境負荷軽減技術などの分野で事業を展開する企業に対して、優遇措置が設けられています。

具体的には、通常の補助率よりも高い補助率が適用されたり、審査において加点されたりする制度が導入されています。 また、環境効果を定量的に示すことができる事業については、特に高い評価を受ける傾向があります。

SDGs要素の事業計画への組み込み

SDGs(持続可能な開発目標)の要素を事業計画に組み込むことが、ほぼ必須要件となっています。 17の目標のうち、自社の事業がどの目標にどのように貢献するかを明確に示すことが求められています。

ただし、形式的にSDGsを掲げるだけでは評価されません。 具体的な取り組み内容と期待される効果を数値で示し、継続的にモニタリングする仕組みを構築することが重要です。

例えば、「目標8:働きがいも経済成長も」に貢献する事業であれば、雇用創出数、労働生産性向上率、従業員満足度などの指標を設定し、定期的に測定・報告する体制を整備することが求められます。

高い採択率の秘訣:2025年のトレンドを先取りした事業計画の書き方

2025年のトレンドを踏まえた事業計画書の作成においては、以下の要素を組み込むことが重要です。

まず、デジタル化の要素については、単に技術を導入するだけでなく、それによって解決される地域課題と効果を具体的に示すことです。

数値での効果予測と、その根拠となるデータを明確に記載することで、審査員の理解と共感を得ることができます。

次に、地域活性化の観点については、自社の事業が地域経済にどのような波及効果をもたらすかを経済学的な手法で分析し、定量的に示すことです。

雇用創出効果、税収増加効果、他産業への波及効果などを具体的な数値で示すことで、説得力のある提案とすることができます。

環境配慮の観点については、LCA(ライフサイクルアセスメント)の手法を用いて、事業活動全体での環境負荷を評価し、従来手法との比較で環境改善効果を示すことが効果的です。

担当コンサルタントからのメッセージ

山田誠一コンサルタント:「2025年は大阪にとって特別な年です。万博開催という千載一遇のチャンスを活かし、大阪から世界に向けて新しい価値を発信する事業が求められています。私たちは、皆様の事業が単なる創業にとどまらず、大阪の未来を切り開く原動力となるよう、全力でサポートいたします。」

まとめ:大阪での創業成功への道筋

大阪での創業成功は、地域特性を理解した戦略的な助成金活用にかかっています。

本記事でご紹介した制度選択のポイント、申請のコツ、失敗回避方法を実践することで、採択率を大幅に向上させることができます。

重要なのは、一つの制度に依存せず、複数の支援制度を組み合わせた総合的なアプローチです。

大阪の創業支援制度を最大限に活用し、事業を成功させるためには、正しい知識と地域に精通したパートナーが不可欠です。

カエルDXでは、20年以上の実績と成果で、皆様の創業成功を全力でサポートいたします。

成功のための5つのステップ

1. 地域性の理解:大阪特有の事業環境把握

大阪での創業成功の第一歩は、大阪の地域特性を深く理解することです。 商人文化、人情あふれる人間関係、食文化の豊かさなど、大阪独特の魅力を事業にどう活かすかが成功の鍵を握ります。

また、大阪府内43市町村それぞれの特色や課題を把握し、事業展開地域の選択から始めることが重要です。

製造業なら東大阪市、IT業なら大阪市中央区、観光業なら大阪市内の繁華街近辺など、業種に応じた最適立地の選択が成功確率を高めます。

2. 制度の選択:自社に最適な助成金選び

数多くある支援制度の中から、自社に最適な制度を選択することが重要です。

事業規模、業種、成長段階、地域貢献度などを総合的に考慮し、最も採択可能性の高い制度を見極める必要があります。

また、一つの制度だけでなく、複数の制度を組み合わせることで、より大きな支援効果を得ることができます。

時系列での申請戦略を立て、段階的に支援を受けながら事業を成長させていくアプローチが効果的です。

3. 戦略的申請:採択率を高める申請書作成

申請書作成においては、審査員の視点に立った戦略的なアプローチが必要です。 事業の独自性、市場性、実現可能性、地域貢献度などを論理的かつ説得力のある形で示すことが重要です。

特に大阪では、「大阪らしさ」を事業計画に織り込むことが高評価につながります。

地域の文化や商慣習を理解し、それを事業の強みとして活用する提案を行うことで、他の申請者との差別化を図ることができます。

4. 専門家活用:効率的なサポート体制構築

創業支援は複雑で専門的な分野であるため、適切な専門家のサポートを受けることが成功への近道です。 行政機関、民間専門家、それぞれの特徴を理解し、適切に使い分けることが重要です。

カエルDXでは、申請前の戦略策定から採択後の実績報告まで、一貫したサポートを提供しています。

また、地域のネットワークを活かした継続的な経営支援により、事業の長期的な成功をサポートしています。

5. 継続成長:採択後の事業発展計画

助成金の採択は、事業成功のスタートラインに過ぎません。 採択後の事業実施、実績報告、そして次の成長段階での資金調達まで、継続的な視点で事業を運営することが重要です。

事業の成長段階に応じて、新たな支援制度の活用や、金融機関からの融資、場合によっては投資家からの資金調達など、様々な選択肢を検討し、最適な成長戦略を構築することが必要です。

カエルDXができること

無料相談で採択可能性診断

カエルDXでは、初回相談を無料で承っております。 お客様の事業計画を詳しくお聞かせいただき、多数の支援実績に基づいて採択可能性を診断いたします。

また、最適な申請戦略についてもアドバイスさせていただきます。

申請書類の完全サポート

事業計画書の作成から必要書類の準備まで、申請に関わる全ての作業をサポートいたします。

大阪の地域特性を熟知した専門スタッフが、蓄積したノウハウを活かして、説得力のある申請書類を作成いたします。

採択後の実績報告代行

多くの支援機関は採択通知で終了してしまいますが、カエルDXでは採択後の実績報告まで完全にサポートいたします。

複雑な報告書の作成や必要書類の準備を代行し、確実に助成金を受け取れるようサポートいたします。

次のステップの資金調達支援

事業の成長に伴い必要となる追加の資金調達についても継続的に支援いたします。

次段階での助成金申請、金融機関からの融資、投資家からの資金調達など、様々な選択肢の中から最適な方法を提案いたします。

システム開発による事業革新をお考えの方へ

近年、大阪の創業支援においてもDX化が重要なトレンドとなっています。 特に、業務効率化やサービス向上のためのシステム開発は、多くの助成金制度で高く評価される取り組みです。

しかし、システム開発には高額な初期投資が必要で、創業期の企業にとって大きな負担となることも事実です。

そこで、コスト効率に優れたベトナムオフショア開発という選択肢があります。

ベトナムオフショア開発 Mattockでは、日本品質のシステム開発を大幅なコスト削減で実現しています。

大阪での創業を成功させるためのシステム開発をお考えの方は、助成金活用と併せてオフショア開発もご検討ください。

コスト削減により浮いた資金を、マーケティングや人材採用など他の重要な投資に回すことで、事業成功の確率をさらに高めることができます。

システム開発に関するご相談も承っておりますので、Mattock実績豊富なベトナムオフショア開発 Mattockにご相談ください。