デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の競争力を左右する現代において、効果的なDXツールの開発は成功の鍵となっています。

本記事では、機能設計から実装、運用管理まで、実践的なDXツール開発のノウハウを体系的に解説します。

最新のトレンドと実績ある手法を組み合わせることで、あなたのDXプロジェクトを成功に導く具体的な方法論をお伝えします。

この記事で分かること

- DXツールの効果的な機能設計と実装手法

- ユーザビリティを重視したUI/UX開発の実践アプローチ

- 運用効率を最大化するための具体的な実装テクニック

- 実際の開発現場での成功事例と実践ポイント ・最新技術を活用した開発手法とトレンド

この記事を読んでほしい人

- DXツール開発に携わる技術者とプロジェクトマネージャー

- UI/UXデザインを担当するデザイナーとプランナー

- システム運用管理を担当する管理者

- 業務効率化を推進する改革担当者

- デジタル化プロジェクトを統括するリーダー

DXツール開発の基本設計

DXツール開発の成功には、綿密な基本設計が不可欠です。

本セクションでは、機能設計からUI/UX開発まで、実践的な設計手法を解説します。

将来的な拡張性と保守性を考慮しながら、効果的なDXツールを実現するための設計プロセスをご紹介します。

機能設計の基本原則

効果的なDXツール開発の第一歩は、適切な機能設計です。

ユーザーニーズを的確に把握し、必要な機能を過不足なく実装することが重要となります。

現場の業務効率を最大化するための機能設計手法について詳しく解説します。

要件定義プロセス

要件定義では、現場のニーズを正確に把握することが重要です。

まず業務フローの可視化と分析を行い、現状の課題を明確にします。

次に、理想的なワークフローを設計し、必要な機能を特定します。

さらに、ステークホルダーとの合意形成を図り、優先順位を決定します。

この過程では、現場へのヒアリングを通じて、実際の利用シーンを詳細に把握することが欠かせません。

機能仕様の策定

機能仕様の策定では、具体的な実装方針を決定します。

システムの全体像を設計し、各機能の詳細を定義します。

また、セキュリティ要件やパフォーマンス目標も設定します。

特に重要となるのは、以下の観点です。

データフローの設計では、入力から出力までの一連の流れを明確にします。

また、データの保持方法や処理タイミングについても詳細に定義します。

システム間連携の仕様では、外部システムとのインターフェース定義を行い、連携方式を決定します。

拡張性を考慮した設計

将来的な機能拡張や変更に対応できる柔軟な設計が求められます。

モジュール化された構造を採用し、機能単位での開発と保守を可能にします。

また、APIの設計では、将来的な連携拡張を見据えた仕様を検討します。

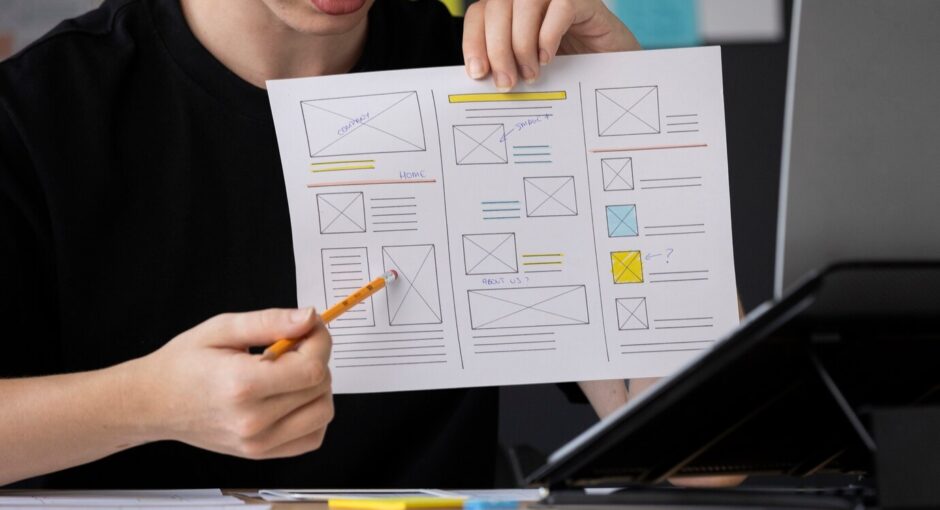

UI/UX開発の実践手法

ユーザビリティを重視したインターフェース設計は、DXツールの利用効率を大きく左右します。

ユーザーの作業動線を考慮した画面設計と、直感的な操作性の実現を目指します。

画面設計の基本方針

画面設計では、ユーザーの作業効率を最大化することを目指します。

情報の配置は、作業の流れに沿った自然な順序で行い、重要な情報から順に視認できるよう工夫します。

また、一貫性のある操作方法を採用し、ユーザーの学習コストを最小限に抑えます。

インタラクション設計

ユーザーの操作に対する適切なフィードバックを設計します。

処理状況の可視化や、エラー時の分かりやすい表示など、ユーザーが常に現在の状態を理解できる設計を心がけます。

また、操作の取り消しや修正が容易にできるよう、ユーザーの安心感にも配慮します。

レスポンシブ対応

様々な利用環境に対応するため、レスポンシブな設計を採用します。

デスクトップからモバイルまで、画面サイズに応じて最適な表示を実現します。

また、タッチ操作にも配慮した要素サイズと配置を検討します。

開発環境の整備

効率的な開発を実現するため、適切な開発環境の整備が重要です。

バージョン管理やテスト環境の構築、CI/CDパイプラインの整備など、開発基盤の確立を行います。

開発ツールの選定

開発効率を高めるため、適切な開発ツールを選定します。

統合開発環境(IDE)やバージョン管理システム、テスト自動化ツールなど、必要なツールを検討します。

また、チーム全体で統一した開発環境を使用することで、品質の均一化を図ります。

テスト環境の構築

品質を担保するため、十分なテスト環境を整備します。

単体テストから結合テスト、システムテストまで、各フェーズに応じたテスト環境を用意します。

また、本番環境に近い検証環境を構築し、実際の利用状況を想定したテストを可能にします。

性能要件の定義

DXツールの実用性を確保するため、適切な性能要件を定義します。

応答時間やスループット、同時接続数など、具体的な目標値を設定します。

パフォーマンス目標の設定

ユーザーの快適な操作を実現するため、具体的なパフォーマンス目標を設定します。

画面遷移時の応答時間は2秒以内、データ処理のバッチ処理は夜間の4時間以内に完了するなど、明確な数値目標を定めます。

スケーラビリティの確保

利用者数の増加やデータ量の増大に対応できるよう、スケーラビリティを考慮した設計を行います。

クラウドサービスの活用やマイクロサービスアーキテクチャの採用など、柔軟な拡張が可能な構成を検討します。

セキュリティ設計

DXツールのセキュリティを確保するため、包括的なセキュリティ設計を行います。

認証・認可の仕組みから、データの暗号化、アクセス制御まで、多層的な防御を実現します。

セキュリティポリシーの策定

システム全体のセキュリティポリシーを策定します。

アクセス権限の管理方針や、パスワードポリシー、データ保護方針など、セキュリティに関する基本方針を定めます。

また、定期的なセキュリティ監査や脆弱性診断の実施計画も策定します。

データ保護対策

重要なデータを保護するため、適切な暗号化とアクセス制御を実装します。

保存データの暗号化、通信経路の暗号化、バックアップデータの保護など、包括的なデータ保護対策を講じます。

また、個人情報保護法などの法令要件にも対応します。

実践的な開発アプローチ

DXツール開発の成功には、適切な開発手法と実践的なアプローチが不可欠です。

本セクションでは、プロジェクト計画から実装、テスト、運用に至るまでの具体的な進め方について解説します。

実務での活用を想定した実践的な知見を共有いたします。

プロジェクト計画立案

プロジェクトの成功は、緻密な計画立案から始まります。

開発規模や期間、必要なリソースを適切に見積もり、実現可能な計画を策定することが重要です。

スコープ定義とスケジュール策定

プロジェクトの範囲を明確に定義し、具体的なマイルストーンを設定します。

開発フェーズごとの作業内容と期間を詳細に計画し、チーム全体で共有できる形にまとめます。

特に重要となるのは、各フェーズでの成果物の定義と、それらの相互依存関係の把握です。

リソース配分と役割分担

プロジェクトに必要な人的リソースと技術リソースを明確にします。

開発者、デザイナー、テスター、プロジェクトマネージャーなど、各役割に必要なスキルセットを定義し、適切な人材を配置します。

また、外部リソースの活用が必要な場合は、その調達計画も含めて検討します。

開発環境構築

効率的な開発を実現するために、適切な開発環境の構築が必要です。

チーム全体で統一された開発環境を用意することで、品質の均一化とコラボレーションの促進を図ります。

開発ツールチェーンの整備

統合開発環境やバージョン管理システム、ビルドツール、テスト自動化ツールなど、必要な開発ツールを選定し導入します。

特に重要なのは、チーム全体で同じツールチェーンを使用することによる開発効率の向上です。

また、新しいメンバーが参加した際の環境構築も容易になります。

CI/CD環境の構築

継続的インテグレーションと継続的デリバリーを実現する環境を整備します。

自動ビルド、自動テスト、自動デプロイのパイプラインを構築し、開発からリリースまでのプロセスを効率化します。

これにより、品質の維持と迅速なリリースサイクルの両立が可能となります。

テスト手法

品質を担保するための包括的なテスト戦略を立案します。

単体テストから結合テスト、システムテストまで、各フェーズに応じた適切なテスト手法を選択し実施します。

テスト計画の策定

テストの範囲、スケジュール、必要なリソースを明確にした計画を立案します。

特に重要なのは、テストケースの網羅性と、テスト実施のタイミングです。

また、自動化可能なテストと手動で実施すべきテストを適切に切り分けることも重要です。

品質指標の設定

テストの効果を測定するための品質指標を設定します。

コードカバレッジやバグ検出率、テスト実行時間など、具体的な数値目標を定めることで、品質の可視化と改善につなげます。

これらの指標は、プロジェクトの進行に応じて定期的に見直しを行います。

パフォーマンス最適化

システムの応答性能と処理効率を最適化するためのアプローチを実践します。

ユーザー体験に直結する重要な要素として、特に注力して取り組む必要があります。

パフォーマンス計測

システムの性能を定量的に測定するための指標を設定します。

応答時間、スループット、リソース使用率など、具体的な測定項目を定義し、継続的なモニタリングを行います。

測定結果は定期的にレビューし、改善が必要な箇所を特定します。

最適化施策の実施

測定結果に基づき、具体的な最適化施策を実施します。

データベースのクエリ最適化やキャッシュの活用、非同期処理の導入など、様々な手法を組み合わせて改善を図ります。

施策の効果は必ず測定し、期待通りの改善が得られているか確認します。

負荷テストと性能検証

本番環境を想定した負荷テストを実施し、システムの限界値を把握します。

同時アクセス数やデータ量の増加に対する耐性を検証し、必要に応じてスケールアップやスケールアウトの計画を立案します。

また、定期的な性能検証を行うことで、システムの健全性を維持します。

DXツール開発のトレンドと最新技術

デジタル技術の急速な進化に伴い、DXツール開発の手法や活用される技術も日々進化を続けています。

本セクションでは、2024年現在の最新トレンドと、実務での活用が進む技術について詳しく解説します。

これらの知見は、より効果的なDXツール開発の実現に向けた重要な指針となります。

最新技術動向

現在のDXツール開発において、特に注目を集めている技術動向について解説します。

これらの技術を適切に活用することで、より高度な機能の実現と開発効率の向上が期待できます。

ローコード開発プラットフォーム

開発効率の向上を実現する手法として、ローコード開発プラットフォームの活用が進んでいます。

従来のプログラミングと比較して、視覚的な操作による開発が可能となり、開発期間の短縮とコストの削減を実現します。

特に、業務プロセスの自動化やデータ連携の実装において、その効果を発揮します。

AIと機械学習の統合

ユーザー体験の向上と業務効率化を実現する手段として、AIと機械学習の活用が広がっています。

データ分析による業務改善提案や、自然言語処理を活用したインターフェースなど、より知的な機能の実装が可能となっています。

実装に際しては、既存のAIサービスとの連携も効果的な選択肢となります。

マイクロサービスアーキテクチャ

システムの柔軟性と拡張性を高めるアプローチとして、マイクロサービスアーキテクチャの採用が進んでいます。

機能単位での開発と展開が可能となり、サービスの段階的な改善とスケーリングを実現します。

また、チーム単位での独立した開発も容易になります。

活用事例

最新技術の具体的な活用事例について紹介します。

実際の導入効果と実装のポイントを解説することで、皆様の開発プロジェクトにおける参考となる知見を提供します。

製造業での活用例

製造現場のDX推進において、センサーデータの収集と分析を活用した生産性向上の取り組みが進んでいます。

リアルタイムデータの可視化と、AI による予測分析を組み合わせることで、製造プロセスの最適化を実現しています。

導入企業では、生産効率が平均20%向上したという報告もあります。

金融機関での展開

金融サービスのデジタル化において、セキュアかつ柔軟なシステム構築が求められています。

マイクロサービスアーキテクチャの採用により、新サービスの迅速な展開と、既存システムとの安全な統合を実現しています。

顧客サービスの向上と運用コストの削減を同時に達成した事例が報告されています。

今後の展望

DXツール開発の分野は、技術の進化とともに更なる発展が期待されています。

将来的な展開の可能性と、開発者が注目すべきポイントについて解説します。

テクノロジートレンド

次世代のDXツール開発において重要となる技術要素として、量子コンピューティングやブロックチェーンの活用が注目されています。

特に、セキュリティの強化と処理性能の向上において、これらの技術の活用が期待されています。

また、5Gの普及に伴い、モバイルデバイスとの連携もより重要になってきます。

開発手法の進化

開発プロセスにおいても、新たなアプローチが生まれています。

DevSecOpsの考え方に基づく、セキュリティを重視した開発プロセスの確立や、持続可能な開発を実現するためのグリーンソフトウェア開発など、様々な観点からの改善が進んでいます。

これらの動向を把握し、適切に取り入れることが、今後の開発成功の鍵となります。

ケーススタディ

DXツール開発の実践例から得られる知見は、プロジェクトの成功に大きな示唆を与えてくれます。

本セクションでは、製造業K社と公共機関L組織における具体的な取り組みと、そこから得られた教訓について詳しく解説します。

また、実際のプロジェクトで直面した課題と、その解決方法についても共有いたします。

K社の開発事例

製造業大手のK社では、生産管理システムの刷新を目的としたDXツール開発プロジェクトを実施しました。

現場のニーズを丁寧に拾い上げながら、段階的な機能開発と展開を進めることで、大きな成果を上げることができました。

プロジェクトの背景

K社では、既存の生産管理システムの老朽化と、グローバル展開に伴う業務の複雑化が課題となっていました。

特に、各工場での独自の運用が進み、統一的な生産管理が困難になっていたことから、全社的なDX推進の一環として新システムの開発を決定しました。

開発アプローチ

プロジェクトの成功に向けて、現場主導の開発アプローチを採用しました。

実際の製造現場からメンバーを開発チームに参画させ、要件定義から設計、テストまで一貫して現場の視点を取り入れました。

また、アジャイル開発手法を採用し、2週間のスプリントサイクルで機能を段階的にリリースしていきました。

実装のポイント

システムの中核となる生産計画機能では、AIによる需要予測と、リアルタイムの生産状況モニタリングを統合しました。

また、現場作業者向けのモバイルアプリケーションを開発し、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできる環境を整備しました。

導入効果

新システムの導入により、生産効率は30%向上し、生産計画の精度も大幅に改善されました。

特に、リアルタイムのデータ可視化により、問題の早期発見と迅速な対応が可能となり、製造ラインの停止時間を75%削減することができました。

L組織の成功事例

公共機関のL組織では、市民サービス向上を目的としたDXツール開発を実施しました。

セキュリティと利便性の両立を図りながら、段階的なシステム展開を実現しています。

プロジェクトの概要

L組織では、行政手続きのオンライン化を推進するため、統合的な市民向けポータルシステムの開発を行いました。

個人情報の保護と、24時間365日のサービス提供を両立させることが求められ、慎重な開発アプローチが必要とされました。

技術選定

システムの信頼性と保守性を重視し、マイクロサービスアーキテクチャを採用しました。

また、クラウドサービスを活用することで、システムの可用性と拡張性を確保しています。

認証基盤には、多要素認証に対応した専用システムを導入し、セキュリティの強化を図りました。

運用体制

24時間体制の運用監視チームを設置し、システムの安定稼働を確保しています。

また、定期的なセキュリティ診断と脆弱性対策を実施し、市民の個人情報保護に万全を期しています。

失敗事例と教訓

DXツール開発においては、様々な課題や困難に直面することがあります。

ここでは、実際のプロジェクトで経験した失敗事例とその教訓について共有します。

要件定義の不備による影響

ある企業では、現場のニーズを十分に把握せずにシステム開発を進めたため、完成したシステムが実際の業務フローと大きく乖離してしまいました。

この経験から、要件定義段階での現場との密な連携の重要性を学びました。

パフォーマンス問題への対応

別のプロジェクトでは、本番環境での負荷を想定していなかったため、システム稼働後に深刻なパフォーマンス問題が発生しました。

この教訓を活かし、開発段階から本番を想定した負荷テストの実施が重要であることを認識しました。

セキュリティ対策の不足

金融系システムの開発では、初期段階でのセキュリティ設計が不十分だったため、後からの対策に多大なコストと時間を要しました。

セキュリティ対策は設計段階から考慮すべき重要な要素であることを学びました。

改善策の実践

これらの失敗事例から得られた教訓を活かし、現在では以下のような改善策を実践しています。

要件定義段階での現場担当者の参画、本番環境を想定した性能テストの実施、セキュリティ・バイ・デザインの考え方の導入など、プロジェクトの初期段階から慎重な検討を行うようになっています。

効果測定と改善サイクル

DXツール開発の成果を最大化するためには、適切な効果測定と継続的な改善が不可欠です。

本セクションでは、具体的な測定手法から改善プロセスまで、実践的なアプローチを解説します。

データに基づく客観的な評価と、それを活かした効果的な改善サイクルの確立方法について詳しく説明します。

KPI設定の実践

効果測定の基盤となるKPIの設定は、プロジェクトの成功を左右する重要な要素です。

事業目標との整合性を確保しながら、適切な指標を設定することが求められます。

定量的指標の設定

システムの効果を客観的に評価するため、具体的な数値目標を設定します。

処理時間の短縮率や、エラー発生率の低減など、明確な数値目標を定めることで、改善の進捗を可視化します。

たとえば、従来の業務プロセスと比較して処理時間を50%削減するといった具体的な目標を設定します。

定性的指標の評価

ユーザー満足度や操作性の向上など、数値化が難しい要素についても評価指標を設定します。

定期的なユーザーアンケートやヒアリングを通じて、システムの使用感や改善要望を収集します。

これらの声を体系的に分析し、改善につなげていきます。

測定手法の確立

効果を正確に把握するため、適切な測定手法を確立します。

データの収集から分析まで、一貫した測定プロセスを構築することが重要です。

データ収集の仕組み

システムの利用状況や性能データを自動的に収集する仕組みを実装します。

ユーザーの操作ログや、システムのパフォーマンスデータなど、必要な情報を継続的に収集します。

収集したデータは、セキュリティに配慮しながら適切に保管し、分析に活用します。

分析手法の最適化

収集したデータを効果的に分析するため、適切な分析手法を選択します。

統計的手法を用いた傾向分析や、AIを活用したパターン検出など、目的に応じた分析アプローチを採用します。

分析結果は、定期的なレポートとしてまとめ、関係者間で共有します。

改善プロセスの実践

測定結果に基づき、継続的な改善を実施します。

PDCAサイクルを確実に回しながら、システムの価値を段階的に向上させていきます。

改善点の特定

分析結果から具体的な改善ポイントを特定します。

ユーザーからのフィードバックと、性能データの分析結果を組み合わせることで、優先的に対応すべき課題を明確にします。

特に、ビジネスインパクトの大きい課題から順次対応を進めていきます。

改善計画の立案

特定された課題に対する具体的な改善計画を策定します。

技術的な対応と運用面での改善を組み合わせながら、効果的な解決策を検討します。

改善計画には、具体的なマイルストーンと期待される効果を明記し、進捗管理を確実に行います。

効果の検証

実施した改善施策の効果を、設定したKPIに基づいて検証します。

期待通りの効果が得られない場合は、要因を分析し、必要に応じて計画の見直しを行います。

検証結果は、次の改善サイクルにフィードバックし、より効果的な改善につなげていきます。

教えてシステム開発タロウくん!!

DXツール開発に関する実践的な疑問や課題について、経験豊富なシステム開発タロウくんが分かりやすく解説します。

現場で実際に直面する問題から、効果的な解決策まで、具体的なアドバイスをお届けします。

プロジェクト計画について

開発期間の見積もり方を教えてください

「DXツール開発の期間を適切に見積もりたいのですが、どのような点に注意すべきでしょうか」

開発期間の見積もりには、要件の複雑さと開発チームの経験値を考慮することが重要です。

まず、類似プロジェクトの実績データを参考に基準を設定します。

次に、新規技術の導入に伴う学習期間や、ステークホルダーとの調整時間を加味します。

さらに、テストフェーズやトラブル対応の予備期間として、全体の30%程度の余裕を持たせることをお勧めします。

技術選定について

最適な開発フレームワークの選び方

「DXツール開発に適したフレームワークを選定する際の判断基準を教えてください」

フレームワークの選定では、プロジェクトの要件と開発チームのスキルセットを重視します。

特に重要なのは、将来的な保守性と拡張性です。

また、コミュニティの活発さやドキュメントの充実度も重要な判断基準となります。

実際の開発では、小規模なプロトタイプを作成して検証することをお勧めします。

運用体制について

効果的な保守運用体制の構築方法

「DXツールの安定的な運用を実現するため、どのような体制を整えるべきでしょうか」

保守運用体制には、開発チームと運用チームの密な連携が不可欠です。

まず、システムの監視体制を確立し、問題の早期発見と対応を可能にします。

また、定期的なメンテナンス計画を策定し、システムの健全性を維持します。

特に重要なのは、インシデント発生時の対応フローを明確化し、関係者間で共有することです。

パフォーマンスチューニングについて

システム性能の最適化手法

「DXツールの性能を向上させるために、どのような対策を講じるべきでしょうか」

タロウくんの回答:性能最適化では、まずボトルネックとなっている箇所を特定することが重要です。

負荷テストを実施し、応答時間やリソース使用率を測定します。

データベースのクエリ最適化やキャッシュの活用など、具体的な改善策を実施します。

また、定期的な性能監視を行い、システムの状態を継続的に把握することをお勧めします。

学習と導入について

「基本機能の習得にどれくらいの時間がかかりますか」

基本機能の習得には2時間以内を目安としています。

ただし、より高度な機能の活用や、カスタマイズの実施には、追加の学習時間が必要となります。

効果的な学習のために、実践的なハンズオントレーニングの受講をお勧めします。

システム連携について

「既存システムとの連携は可能ですか」

標準的なAPIを実装しているため、ほとんどの既存システムとの連携が可能です。

連携に際しては、事前に詳細な技術要件の確認と、セキュリティ面での検証を実施することをお勧めします。

必要に応じて、カスタムインターフェースの開発も承ります。

セキュリティ対策について

「セキュリティ面での対策は十分ですか」

最新のセキュリティ基準に準拠した設計を採用しています。

定期的な脆弱性診断の実施や、セキュリティアップデートの適用により、常に高いセキュリティレベルを維持しています。

また、利用企業様のセキュリティポリシーに応じたカスタマイズも可能です。

まとめ

DXツール開発の成功には、適切な機能設計、効果的なUI/UX開発、そして継続的な改善サイクルの確立が不可欠です。

本記事で解説した実践的なアプローチと最新の開発手法を組み合わせることで、より効果的なDXツールの開発が可能となります。

ユーザーニーズに応える機能と、高い操作性を両立させることで、真の業務効率化を実現できます。

お問い合わせ

DXツール開発についてさらに詳しい情報や、具体的な開発支援をご希望の方は、Mattockの問い合わせフォームよりご連絡ください。

豊富な開発実績を持つ専門家が、御社のDX推進をサポートいたします。

お問い合わせはこちら