製造業において「人為的なミスの減少」や「業務の効率化」をはかり、最適なものづくりを行うのは非常に重要です。そのために役に立つのが生産管理システムになります。製造会社の中には、生産管理システムの導入を検討されたことがある会社もあるのではないでしょうか。

この記事では、業務改善に大きな役割を持つ生産管理システムについて、詳しく解説していきます。

生産管理システムとは?

生産管理システムとは、製造業における全ての情報を管理するためのシステムで、例えば生産・販売・在庫の管理から品質管理までを一貫して管理するITシステムになります。

これまで主流となっている管理方法は、紙で行っていたりパソコンのエクセルやスプレットシートを利用したものでしたが、この方法では管理が非常に難しく、大きなミスを起こしてしまう原因にもなってしまうことがあります。また、高年齢層が行う作業は担当者の指示によって行われることが多く、もし担当者がいない時は作業がはかどらないという一面も持ち合わせていました。

さらに、日本の製造物は高いレベルでの商品完成が求められていることもあり、より複雑な構造となりより時間をかけて作業が行われるようになりました。

このような課題を解決するのが生産管理システムであり、導入することにより業務の効率化や生産性の向上を生むことができます。

生産管理システムの機能

製造業に関わる多くの課題を解決できるといわれている生産管理システムには、多くの機能が搭載されています。内容は以下の通りになります。

・受注管理:受注件数や金額などをシステム管理

・生産計画管理:生産に向けた計画・進捗・工程を管理

・在庫管理:在庫数やロット数などの在庫管理

・発注管理:部品などの発注数や状況、単価などを管理

・原価管理:商品を製造するために必要な部品の単価や費用を管理

・納期管理:商品完成までに必要な日数や、製品の納期や納期にかかる日数を管理

このような機能により業務のすべてを適切に管理することができます。また、会計管理システムや顧客管理システムと紐づけることで、事業全体の内容を把握することができます。

生産管理システムの選び方

生産管理システムといってもさまざまな種類があります。生産方法や形態によって導入するべき生産管理システムは変わってくるので、なんでも良いというわけではありません。ここからは、生産管理システムの選び方について解説していきますので、自社に合った生産管理システムを導入するようにしましょう。

生産形態は適しているかどうか

製造業には「多品種少量生産」や「少品種大量生産」「変種変量生産」といったタイプがあります。どの生産管理システムを導入するかは、それらのタイプによっても変わってくるので、自社がどのようなタイプに当てはまるのかを確認しましょう。

その他、生産方式も「個別生産」や「ロット生産」、「連続生産」があったり、生産時期についても「受注生産」や「見込生産」「部品仕込生産」などがあるので、これらも自社と照らし合わせてどの生産管理システムを導入するか決めましょう。

必要な機能を搭載しているかどうか

自社の現場でどのような問題が起きているのかを洗い出したとき、それを解決するための機能が備わっているかが重要になります。

例えば「在庫の管理がしっかりできていない」「発注や納期の部分でミスが生じている」といったものや、「すべてを一元管理したい」など、どのような課題や目的があって生産管理システムを導入したいのかを明確にするようにしましょう。ここをはっきりさせなければ、解決させたい課題を解決できなくなってしまいます。

サポート体制は充実しているかどうか

生産管理システムを導入しても、それを問題なく使用できるようになるまでのサポートが歩かないかは大きな問題です。またサポートがなければ、万が一トラブルが発生した時など、対応することが困難になってしまいます。

そのため、24時間サポートやトラブル時のマニュアルが完備してあるなど、しっかりサポートしてくれるのかは非常に重要です。生産管理システムを提供している企業には、説明会や無料お試し期間を設けて運用方法を試すことができるものもあり、専門家が定期的に見回りに来てくれるなどのサービスを行っている場合もあるので、自社に必要なサポートはどのようなものなのかを確認し、どの生産管理システムを導入するか決める必要があるでしょう。

提供形態は適しているかどうか

生産管理システムは、インターネットを利用する「クラウド型」と、サーバーを自社において管理する「オンプレミス型」の2種類あります。このうちのどちらを選ぶかも重要です。

例えばクラウド型は、ネット環境があれば導入することができるため初期コストが抑えられ、タブレットやスマートフォンなどどこからでも利用することができる一方、セキュリティに多少問題があります。逆にオンプレミス型は、カスタマイズすることにより拡張性に優れていますがコストはかかります。

このどちらを選ぶかも、生産管理システムを選ぶ大事な要素となってきます。

運用費用と導入費用は問題ないかどうか

生産管理システムは導入する際にコストが発生するわけでなく、導入後の運用コストがかかることも忘れてはなりません。導入後にかかるコストも決して安くはないので、長く続けていけるかどうかも視野に入れておきましょう。

もしコスト面に不安がある場合、まず小規模で導入をし効果が表れ始めたのを実感できてから、機能の範囲を広げる方法も有効になります。また企業規模によっては、IT導入補助金という補助金を受けることができるので利用できるのであれば是非利用したい制度です。

まずは生産管理システムの導入費用だけでなく、導入後のコストも提供会社などに相談ししっかり把握しておくことが必要になります。

生産管理システムの比較ポイント

生産管理システムの選び方について解説してきましたが、次にご紹介するのは比較ポイントです。前述したように、生産管理システムにはさまざまなものがあります。その中で、どの部分を比較対象にして、導入する生産管理システムを決定するのかを解説していきたいと思います。

生産形態への対応

まずは生産形態への対応です。先ほども少し解説しましたが、清掃業にはいくつもの生産形態があるので、それに対応した生産管理システムかどうかが大事です。

例えば自社ブランドの商品を受注生産していたり、試作品などの一点ものを受注・設計している場合などは、トレース管理機能が備えられてる生産管理システムがいいでしょうし、多品種少量型の場合は、受注から売上までの複雑なデータを可視化して一元管理できる機能が有効になってくるでしょう。

対応業務の範囲

次のポイントは、どこまで導入した生産管理システムで対応することができるのかという部分です。生産管理システムによって、対応できる部分とそうでない部分があったり、どこかの業務に特化したりというものがあります。

例えば原価管理に対応している生産管理システムもあれば、在庫管理に特化した生産管理システムでありながら、生産計画や販売管理まで対応できるものもあります。自社のどの部分を補いたいのかを整理することで、どの生産管理システムが自社に合うかを見定める必要があるでしょう。

ERP対応の必要性

生産計画や在庫管理といった基幹業務以外にも、販売管理なども一元管理や運用をしたい場合は、広い範囲に対応しているERPに対応しているかも重要になってくるでしょう。一元運用をしていきたいのに、それに対応していない生産管理システムを導入しても意味がありません。

これに関しては、各生産管理システムを調べれば対応しているかどうかが分かりますし、最近では対応企業も増えてきているので、各提供会社に確認するものいいでしょう。

業界・業種への対応

今は多くの業界に生産管理システムが導入され、業種によっても使い分けがされています。自社の業種がどの業種に当てはまるのかによっても、導入する生産管理システムは変わってきます。

例えば加工業に特化した生産管理システムであったり、自動車部品製造や金属加工業などに対応した生産管理システムなどもあります。もし自社の業種が特別なものであれば、普通の生産管理システムでは対応できないものも対応できるようになり、必要な機能を追加するといった余計なコストをかけることなく、生産管理システムのみで対応できるようになります。

生産管理システムのタイプ

これまで解説してきたように、生産管理システムにはさまざまなタイプがあり、それぞれ適している生産形態があるのでここでまとめておきます。自社がどのタイプに属し、どのようなタイプの生産管理システムを導入したらよいのかを把握しておきましょう。生産管理システムのタイプは以下の3種類になります。

・中大企業向け:ERP対応

・中大企業向け:複数の業種や生産形態に対応

・中小企業向け:特定の業種や生産形態に対応

単純な話になりますが、企業は大きくなるにしたがって管理しなければいけないデータは複雑になっていきます。そのため、大きな企業が中小企業向けの生産管理システムを導入してしまったら、その膨大なデータや多くの業務に追いつかなくなり、対応ができなくなってしまいます。逆に中小企業が、大企業向けの生産管理システムを導入しても、その機能を持て余すだけになってしまうのでコストだけがかかってしまいおすすめはできません。

現在の自社の立ち位置、業種、生産形態などを踏まえ導入する生産管理システムを決めていきましょう。

生産管理システムを導入するメリット

生産管理システムを導入することで得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

まずあげられるのが「人的ミスの防止」になります。在庫のチェックや納品日、取引先とのやりとりなど、手作業で行われることが多い製造業ですが、手作業には人為的ミスがどうしても発生してしまいます。生産管理システムの導入は、そのようなミスを減少させてくれます。

次にあげられるのが「業務の効率化」です。これまで手作業で行っていた業務をシステム化することにより、人員や在庫を可視化できるので部品や材料が足りないといったことや、人員が足りずに作業が遅れるといったこともなくなり、生産効率が改善されるでしょう。

もう一つは「予算の適正化と利益向上」になります。例えば生産管理システムとこれまでの実績などを紐づけることで、製品開発に必要な部品や材料などの原価を仕入れ先ごとに知ることができるため、利益向上を目指すために仕入れ先を変更したり、製品が完成するまでの工程を見直すなどするのにも役立ちます。

おすすめの生産管理システム

それでは最後に、おすすめの生産管理システムをご紹介していきます。自社のニーズに合わない生産管理システムは選択しないよう気を付けながら、比較し決めるようにしてください。もし気になる生産管理システムがあれば、詳細ページをご覧になってみてください。

特定の業種や生産方式に対応した生産システム

Prevision

株式会社インプローブが提供しているPrevisionは、業務の効率化を実現してくれる多くの機能を搭載した、受注生産の生産形態の製造業向けの生産管理システムです。

設計情報や見積情報、検査情報や生産情報などあらゆる情報を管理・保管することができます。またアフターサービスでは、過去になったクレームをすぐに取り出すことができるので顧客の対応を円滑に行うことができます。さらにリアルタイムで製番ごとの仕掛原価や作業の進捗状況を把握することができるため、業務の効率化を実現してくれるうえ、原価管理機能により仕入れ先を変更するなど、売上向上にも役立てることができます。

株式会社インプローブでは、まず導入を考えている企業のヒアリングを行い、課題を明確にするところから始めます。そのうえで、実際の業務の問題を書き出して生産管理システムを導入することで、何をどう解決していくのかを明確にしてくれます。このような簡易的ではありますがコンサルティングを行ってくれるのも特徴です。

TECHS-BK

株式会社テクノアが提供しているTECHS-BKは、導入実績4,000社以上を誇るTECHSシリーズの一つで、多品種少量型の部品加工業を行っている企業におすすめの生産管理システムです。

受注から生産・売上まで一元的な管理が可能で、工数や過去の実績をもとに的確な見積もりを出すことができます。原価低減と情報の鮮度を追求したシステムとなっており、指示書をバーコードで読み取り、リアルタイムで業務の進捗状況を確認することができます。また原価管理機能によって、取引価格を見直すことができ適正な価格で原料を仕入れることが可能です。

株式会社テクノアでは、生産管理システムを導入した後も専門スタッフが全面サポートしてくれるので事業所内の課題を解消し、万が一のトラブルにも迅速に対応してくれるのも特徴です。

i-PRO

株式会社DigitWorksが提供するi-PROは、部品加工など個別受注や多品種少量生産を行う部品加工業の中小企業におすすめの生産管理システムです。安いコストですぐに導入することができ、カスタマイズを行うことでより使いやすいシステムとなるでしょう。

作業の実績がリアルタイムで表示されるため、材料の入荷状況や工程の遅れなどすぐに把握でき、管理画面も色分け表示で見やすくなっているので状況の確認がしやすいのが特徴です。また、過去に起こったトラブルとその対応が表示されているため、クレームの再発を防止することができます。さらに、VPN回線を用いてテレワークも可能となっており、製造計画や売上計上といった現場以外の業務をテレワークで行うことができます。

生産革新 Wun-jin SMILE V Air

株式会社大塚商会が提供している生産革新 Wun-jin SMILE V Airは、販売管理を中心に工程管理や製造指南書を発行するなど、簡単でシンプルをコンセプトにした多品種小ロット生産向けのクラウド型生産管理システムで、年商500億円未満企業の導入シェアNO1を獲得しています。

クラウドがたになるため初期費用も抑えることができ、これまで生産管理システムの導入が難しかった小規模な生産業者にも利用することが可能です。MRPや所要量計算の機能は省いており、無駄な機能を外しながら必要な機能が充実しているため、小さな企業には利用しやすい生産管理システムといえるでしょう。

Factory-ONE 電脳工場MF

三菱電機ITソリューションズ株式会社が提供しているFactory-ONE 電脳工場MFは、中堅・中小製造業向けの生産管理システムで、鉄鋼業や木製品製造業、金属製品製造業など約1,700の企業に導入実績があります。

使いやすさと分かりやすさを追求した生産管理システムとなっており、人為的なミスを防ぐような造りになっています。Factory-ONE 電脳工場MFの特徴は、生産計画や作業日報といった生産管理機能だけでなく、請求や入金といった販売管理機能も完備しています。さらに、ハンディターミナルを用いることで作業負担を軽くしたり、オプションを多く揃えているので、それを活用することでさらなる業務の効率化を実現することができます。

ADAP

株式会社構造計画研究所が提供するのがADAPです。多品種・少量・短納期生産向けの生産管理システムとなっており、管理画面が大きなホワイトボードのようになっており、誰でも状況を確認できるようになっています。

工程をすべて内装しているので、業務の状況をリアルタイムで確認でき、独自開発のエンジンを搭載しているので、高速処理を実現しています。また在庫量を色分けして在庫切れを防ぐことができ、納期に遅れが生じることを防ぎます。またADAPはグローバル化を目指す生産管理システムで、日本語をはじめ英語・中国語・韓国語の4ヵ国に対応しており、拠点によってその言語を変えることができるという特徴を持ち合わせています。

複数の業種や生産方式に対応した生産システム

FutureStage

株式会社日立システムズが提供するFutureStageは、約30年の実績を持ち約4,000社以上に導入実績がある、製造業や流通業向けの生産管理システムを用意しています。中小企業から中堅企業まで幅広い規模の企業に導入されており、医療機器や自動車部品、金属加工などさまざまな業種に対応するためのテンプレートを用意しています。

システムを導入する前には操作を覚えてもらうための研修会を実施し、導入後に関しても運用に関するサポートをしてくれるなど、多くのサービスを提供しています。個別受注生産管理システムと繰返し生産管理システムのほかにも、この二つを組み合わせたハイブリッド生産管理システムの3種類が用意されており、シンプルな構成になっているので、手軽で簡単に利用したいという企業には最適な生産管理システムです。

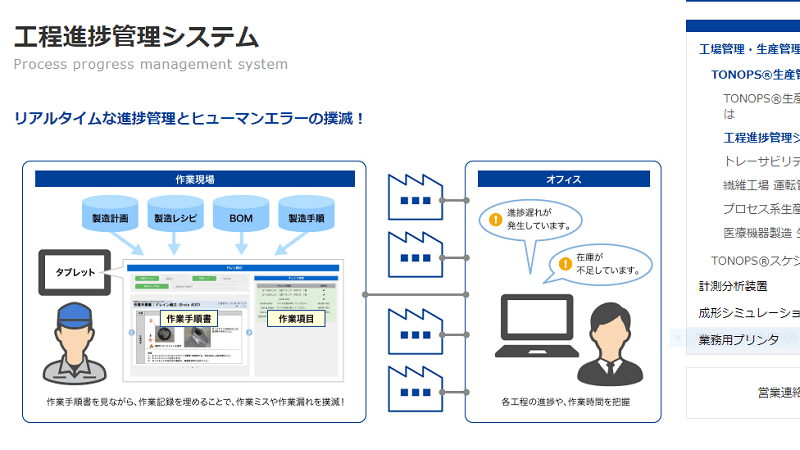

TONOPS

東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社が提供するTONOPSは、これまでいくつもの製品を販売しているシリーズもので、医薬品や化学製品、印刷業や自動車部品製造業など幅広い業種で活用できる生産管理システムとなっており、企業が抱える問題点の解消からアフターフォローまでトータル的にサポートしてくれるので、初めて導入する企業にはおすすめの生産管理システムです。

TONOPSの特徴として、稼働状況をリアルタイムで監視できることがあげられます。それによりネットワークエラーや設備故障などが発生した場合、アラートでしらせてくれるため、生産活動が停止してしまう状況を最小限に抑えることができます。またガスや電気といったエネルギーの使用状況をグラフで可視化することにより、省エネ対策も行えるようになっています。さらにさまざまな種別から原価を管理し、コスト削減や適切な価格設定に役立つ情報もえることができる、高機能で使いやすい生産管理システムとなっています。

TPiCS-X

株式会社ティーピクス研究所が提供するTPiCS-Xは、従来の方法に固執せず本来顧客が持っている「モノづくりをすること」をコンセプトに作られた生産管理システムで、日本をはじめベトナムやタイ、中国といったアジア圏から、カナダやアメリカといった諸外国にまで導入されており、その実績は2,000件を超えています。また2001年には資料請求実績も日本で第2位を獲得している人気の生産管理システムとなっています。

量産繰返生産、少量多品種生産、個別一品受注生産などさまざまな生産形態に対応しており、一品生産や繰り返し生産の機能が充実しているなど、オプションも豊富に用意されているため、目的に応じた選択が可能となっています。また、年間プログラム保守サービスや年間スタンダード保守サービスといった4つの保守サービスが用意されており、電話やメールなどでのサポートも充実しています。また研修会や訪問サービスも行っており、海外のユーザーについては、年間海外プログラム保守サービスを利用することが可能となっています。

Cloud2Mfg

25年以上もの実績を持つ株式会社Cloud2worksが提供するCloud2Mfgは、長年培ってきたノウハウをもとに作られた生産管理システムとなっており、「より簡単に、より使いやすい形」をコンセプトとして開発した、クラウド型の生産管理システムとなっています。プログラミングスキルがなくてもカスタマイズできるフレームワークが装備されており、システム画面のレイアウトを変えたり業務アプリを開発したりすることも可能となっています。

製造業の基本とされる生産・販売・在庫管理・仕入調達をすべて網羅し、200以上の機能を搭載しているためあらゆる部分に対応することができます。またクラウド型になるので初期費用を安く抑えることができ、予算が限られている企業でも安心して利用できるのもポイントとなるでしょう。さらにクラウド型の特徴でもある、どこでも利用できる特徴を活かし、リモートで操作もできるので在宅で生産管理状況や進捗を確認できたり、出張先からシステムの改修も可能になります。

effitA

株式会社ミキ情報システムが提供するeffitAは、製造現場で実際に実務経験を積んだ元経験者が中心となり開発された生産管理システムです。クラウド型・オンプレミス型の両方に対応しており、必要な機能がすべて標準搭載されているため、製造業をはじめ自動車部品や家庭用品、食品から医療機器などどんな業種にも対応することができます。

帳票や検索画面などはカスタマイズに対応し、すべての管理方式に適用することができるので、現場の現状に合わせたシステムを構築することでき、生産スケジュールの一括作成もかのうなため、それぞれで行われている業務の状況を管理することができ、負荷を平衡化にも役立てることができ、業務を効率よく行うことができるようになります。さらに、不具合やトラブルが発生した時に、その理由を早期発見するための追跡機能も付いているので、早期解決とその後の再発防止策などもたてやすくなります。

小規模・低コストで導入可能な生産システム

PROKAN4

株式会社ビズが提供しているPROKANは、クラウド型の生産管理システムで中小企業の生産活動に特化して作られています。個別受注生産や見込み生産などさまざまな生産形態に対応しており、金属加工業や電子部品製造などの業種に多く導入されている生産管理システムです。

PROKANの特徴の一つは、データをさまざまな角度から分析することができる機能が充実していることです。作業日報や受発注履歴など項目ごとに閲覧することができ、製品の開発にかかる費用もそれぞれ比較することができるので、経営改善することができ売り上げの向上に役立てることができます。また、作業工程を進捗管理画面でリアルタイムに把握することができるので、工程の遅れや人手の足りない現場なども分かるため、作業が効率的に行えます。ハンディーターミナルと連携させることで、作業データを共有できるため、現場での確認作業の削減や検査記録の転記ミス防止などにもつなげることができます。シンプルで簡単な操作性とシステム構成なので、ITに慣れていない企業でもスムーズに運用できます。

SPENCER

西濃運輸グループの株式会社セイノー情報サービスが提供するSPENCERは、これまで培ったノウハウを活かした生産管理システムとなっており、生産から物流まで幅広く支援できるシステムとなっています。

自社に必要な必要最低限の機能に絞って導入することができるので、初期費用を抑えられ、もし機能の拡充をしたい場合も柔軟に対応することが可能です。また操作性がエクセルと似ているため、操作性も簡単で初めて導入される企業でもスムーズに運用することができるでしょう。さらに独自に、受発注管理や倉庫管理など特別な機能に特化したシステムを開発しており、それとSPENCERを連携させることで、情報を可視化することができ業務の効率化を果たすことも可能になります。

R-PiCS Ex

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社が提供しているR-PiCS Exは、安いコストですぐに導入できる生産管理システムとなっており、これまでの導入実績は600件以上を誇っています。

R-PiCS Exは低コストながら機能が充実していることで知られており、販売管理から生産管理までを網羅しています。会計システムと連携してデータ分析をするなどのオプションを利用することも可能です。また企業規模が拡大したときなど、オプションを導入したり機能を拡張することも可能で、あらかじめ設定された業務の流れを展開することでスピーディーな導入を実現することができます。さらに保守サービスも充実しており、トラブルが発生した時には電話やメールなどで相談することができるので、万が一の時も安心です。

FUSE

株式会社日本コンピュータ開発が提供するFUSEは、製造業に準じた作業員の声を活かした生産管理システムとなっています。医療機器部品業や精密機械業などさまざまな業種に導入実績をもち、オンプレミス型・クラウド型の両方に対応しています。必要な機能だけをカスタマイズした5000通り以上のパターンから、自社に合ったシステムの構築ができ導入後の運用サポートもしてくれます。

FUSEの特徴として、使いやすい機能があげられます。プログラミングの知識がなくても直感的に操作できるシステムとなっており、生産計画もタッチパネルで操作するだけで作成することができ、作業実績はタブレットから読み取るだけなので、ITに詳しくない方でも使いこなすことができるというメリットがあります。また動画機能を実装し、製品や工程などを動画管理できるので、言葉では伝わらない作業を確認できたり、作業風景を何度も確認することができるので、高度な技術を継承していくことができます。解決したい課題がピンポイントで、コストもかけず簡単なシステムを導入したいという企業にはおすすめの生産管理システムです。

生産管理クラウドGEN

GEN株式会社が提供する生産管理クラウドGENは、サブスクリプション型といわれる生産管理システムで、購買管理や在庫管理といった機能が豊富なのが魅力です。

生産管理クラウドGENは、オンプレミス型・クラウド型どちらも選択することができるのでコストも抑えることができ、発生するのは月額料金のみなので、費用の負担を軽減することができます。またセキュリティ面にも配慮されており、定期的なバックアップで安全性も担保され、システム導入後も運用に対するサポートをしてくれるので安心です。さらに項目の追加や帳票編集など、プログラミング知識がなくても簡単に操作できるようになっているので、運用に合わせた調整もしやすく業務の効率化をスムーズに行うことができます。

SMART

株式会社スカイシステムが提供するSmartは、部品製造業や金属加工業を中心に幅広い業種での導入実績を持ち、もともと株式会社スカイシステムのクライアントが海外進出を果たしたことをきっかけに作られたこともあり、海外展開を考えている中小企業におすすめのWeb型生産管理システムとなっています。

海外事業展開も踏まえ作られているので、日本語をはじめ英語や中国語といった多言語対応はもちろん、日本円以外の通貨でも取引が可能なマルチ通貨や、自動レート換算機能やマルチ税種にも対応しているので、海外展開に便利な機能が充実しているのが特徴です。またIDCを活用しているため、エクセルとWebブラウザがあればすぐに導入することができ、インターネット環境があればどこでも操作可能なので、出張先や海外からでも操作することができます。さらに従来のように会社ごとにマスタを管理するのではなく、複数の会社で同じシステムとマスタアカウントを使用することで、一貫性のあるシステムを運用することが可能となります。

MonoRevo

ものレボ株式会社が提供するMonoRevoは、製造業のDX専門のクラウド型生産管理システムとなっており、金属加工業や精密工業に導入実績があります。初期費用もかからず月額も60,000円からとなっているので、予算に制限がある企業にはおすすめの生産管理システムです。

MonoRevoのおすすめポイントは、必要最低限の入力データでスケジュール管理をすることができ、数量と品番、納期を入力するだけで生産スケジュールを作成することができます。また現場の作業員は、端末から生産計画表を選択するだけで作業実績の確認や入力が可能になるので、作業工程の把握漏れや入力ミスを防ぐことができます。MonoRevoには欠品防止機能も実装されているので、在庫量を自動で掲示してくれるうえ、手配に必要な時間や日数も確認することができるので、納期遅れのリスクを抑えることができます。さらに導入準備から運用まで製造業に携わっていた専任のチームが全てサポートしてくれるので、同じ目線で課題の改善に取り組んでくれたり万が一のときの対応も行ってくれます。

ERP対応に対応した生産システム

EXPLANNER/J

NECが提供するEXPLANNER/Jは、年商50億円以上の製造業向け生産管理システムで、40年以上培ってきたノウハウを集約したものになっています。繰り返し生産や受注生産などさまざまな生産形態に対応しており、基幹業務全体を連携することが可能となっています。また生産管理にとどまらず、販売や債権、債務なども管理することができるのも魅力の一つです。

グローバル展開にも対応できるように、多言語・多通貨対応しているため海外拠点への導入もスムーズに行うことができます。またカスタマイズ性にも優れており、開発フレームワークにより、環境の変化や新しい要件に柔軟に対応することも可能です。さらに製造管理ソリューションや集中購買ソリューション、輸出入貿易業務管理システムや生産計画立案支援システムなどの各種ソリューションと連携することにより、企業間での連携も可能となっています。

Oracle NetSuite

日本オラクル株式会社が提供するOracle NetSuiteは、これまで200以上の国で30,000件以上の実績を持つ、世界中で導入されているクラウド型生産管理システムで、人事管理や財務会計管理、サプライチェーン管理などさまざまな管理機能を持ち合わせています。

生産工程をリアルタイムに可視化することができるので、作業を標準化することができ、企業の成長を促進するために必要な設備や時間を確保し、技術力の向上をサポートしてくれます。またカスタマイズ性に優れているので、企業が成長し規模を拡大したいときでも、簡単に機能を追加することができます。

まとめ

この記事では、生産管理システムについて詳しく解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

製造業は、規模が大きくなればなるほど複雑になっていくことが課題となっています。またデータの規模も大きくなっていくため、人為的ミスも出てしまうのが製造業です。今回ご紹介した生産管理システムを導入することで、それらの課題を解決することができ、経営を向上させる働きもしてくれるでしょう。

生産管理システムもさまざまありますので、どの生産管理システムを選ぶのかは大変でしょうが、自社の業種や生産形態によって選択幅は狭まってくるので、今回ご紹介した記事を参考にしてみてください。

自社の課題を明確にし、業務の改善に向け、生産管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。